1,統一化の時代(standardisation)

前の時代、即ち中英語(1100~1500年頃)は、まさにvariety(多様性)の時代であった。政治から切り離された英語は、各地で様々な方言を発達させた。

一方、初期近代英語(1500~1700年頃)を一言で表すと、統一化の時代であった。

以下、標準英語の誕生に寄与した現象を説明していく。

①印刷技術の導入

1470年代のことである。Caxton(キャクストン)という人物が、大陸から活版印刷技術をイングランドに導入した。

キャクストンはロンドンのウェストミンスターという、政治の中心地に近いところに印刷所を建設した。そして英語の本を印刷し始めた

それまで、写字生という専門職が全て手書きで1冊の本を仕上げていた。

中英語のころは本当に方言差が大きかったので、写字生が自分の方言をそのまま書きとっていった結果、同じタイトルの本なのに、全く違う綴り、単語、文法で書かれてしまうという事態も起こっていた

しかし、活版印刷を導入すると、全く同じ本が何万冊も刷れてしまう。

方言差が大きいのに、一体どの方言、どの綴りで印刷すべきか、Caxtonは悩んだ。

Caxtonは、ロンドンの役所で使われている方言や、政治に使われている方言を調査し、印刷する綴りや単語を決めたと言われている。

ただし、ここは商業的な理由も絡んでいたようだ。せっかく刷った本がすぐに読まれなくなるのは印刷業者として嫌なので、後の世代にも読まれる方言、要するに、今後も残るであろう方言を選んだとも言われている。

②欽定英訳聖書

James1世王は即位後、学者たちに英国公式の英訳聖書の作成を命じた。

1611年、James 1 Authorized Version『ジェームズ1世欽定英訳聖書』という、英国公式の英訳聖書が完成した。これを印刷し、イギリス全土の教会に配布した。

(因みに、The Holy Bible: King James Version, Otherwise Known as the Authorized Version は買えます。Oxfordが400周年記念エディションを刷っています。)

以後、礼拝のたびにこの聖書が読み上げられるようになった。

これは標準英語の誕生の面でかなり大きなことだった。中英語期(11~15世紀)は、各地の方言差が本当に大きかった。さらに、英国公式の英訳聖書は存在しなかった。

ゆえに『欽定英訳聖書』の持つ意義は、宗教面だけでなく、言語の統一の観点から見ても大きい。

共通の語彙、綴り、文法で書かれたことが毎週(毎日?)英国各地で読み上げられるということは、言語の統一に大きく寄与したに違いない。

2,語彙の大量流入

初期近代英語(16~17世紀半ば)のもう一つの特徴は、圧倒的な量の外来語由来の単語が英語に入ってきたことである。

古典ギリシア語やラテン語等の古典語(古い言語、死語)から入ってきたケーズもあれば、イタリア語やフランス語、さらには中国語等から入ってきたケーズもある。

何故そんな現象が起こったのか、少し詳しく見てみよう。

①ルネサンス (古典復興)

古典ギリシア語やラテン語等の単語が大量に英語に入ってきた原因は、ルネサンス(古典復興)にある。

ルネサンス(古典復興)とは、ラテン語やギリシア語等の古典語や、それらで書かれた文学や哲学をもう一度大事にしようという運動である。

その結果、大量のラテン語、ギリシア語の語彙が英語に入ってきた。

authorizeとか、premiumとか、難しそうな単語が多く入ってきたために、これらの単語は、ink horn word(インク壺単語)だと揶揄された。学者が使っってそうな単語ということである。

現代日本語でも、SEOとか、キャッシュフローとか、難しい外来語をやたら目ったら使う人が結構いる。多分昔のイギリスでもそういう現象が起きたのだろう。ただしこの場合、外来語とはラテン語やギリシア語であった。

②大航海時代

16世紀以降と言えば、大航海時代である。

イギリスは、北米大陸やインド等、色々な所に進出した。また、渡航先で他のヨーロッパ人から単語を取り入れたりもした。

その結果、中国語(yin/ yan)や日本語やアラビア語(algebra)、さらにはハンガリー語(hussar)、タミル語(curry)や南米インディアンの言語(jagger)など、本当に世界中の言語から単語を取り入れることになった。

イタリア語やスペイン語からも単語を取り入れた。渡航先で彼らと出会ったのかもしれない。

3,大母音推移

初期近代英語に起こった一番大きな変化は、やはり大母音推移(great vowel shift)であろう。

大母音推移が中英語と初期近代英語を分ける分水嶺であった。その名の通り、長母音(/iː/等)の音が規則的にずれる現象であった。

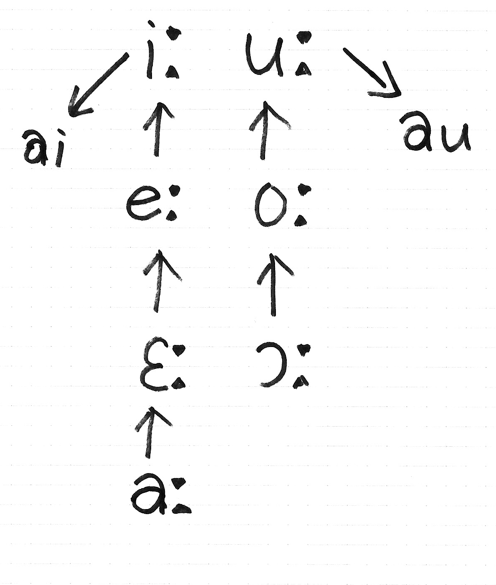

口の中の上の方の位置で調音される/iː/と/uː/が最初に変化したと言われている。これらの音が二重母音化し、それぞれ/ai/と/au/になったとされる。

すると、元々あった/iː/と/uː/という音が消えてしまう。よって消えてしまったこれらの音を復活させるべく、一つ下の位置で発音されていた/eː/と/oː/の発音を一つ上に上げて、/iː/と/uː/を再現する。

すると今度は/eː/と/oː/の音が消えるので、これを復活させるべく・・・ということになり、結果として長母音全ての発音が変わる結果になった。

1400年代くらいからこうした発音の変化は起こりつつあったらしい。そして、終わるまでに200~300年かかったとされている。

英語の綴りが固定化し始めたのは1500年くらいからなので、綴りが固まった後で発音の変化の大部分が起こったことになる。

| 中英語期の発音 | 現代英語の発音 | |

| ride | /riːdə/ | /raid/ |

| now | /nuː/ | /nau/ |

| green | /greːnə/ | /grin/ |

| flood | /floːd/ | /fləd/ |

見ての通り、現代英語の母音をよく観察すると、昔の英語の発音が分かるのだ。

つまり、昔の英語(中英語の時期)の音をそのまま綴りにしてしまったのだ。そのあとに大母音推移が起こって、母音の発音がずれてしまった。

中学校で英語を学び始めた時、綴りと発音が一対一対応していないことに気が付いて、英語が嫌いになった人も多いのではなかろうか。ぼくもその一人である。

英語は綴り通り読んでも正しい発音になるとは限らない。さらに、正しい発音が分かっていても、それとは別に正しい綴りを覚えないといけない。こう考えると、日本語の平仮名の方がよっぽど楽ではないのかと考えてしまい、英語は嫌いになったのだ。

そういう人に伝えたいのは、別に嫌がらせで綴りと発音が乖離しているわけではなく、綴りが固定化されてきたころ、まだ大母音推移はその萌芽の段階だったからだ。

不幸なのは、綴りの固定化がほぼ完了した後に大母音推移が本格的に起こってしまったことである。

ロンドンの印刷業者Caxtonは、何も悪意を込めて綴りを決めた訳ではなかったのだ。1470年代という時期に、発音通りの綴りを使って何万部も本を刷った。その結果がこれだ。

因みに、この大母音推移という現象がなぜ起こったのか、言語学者の間でもはっきりとした理由は分かっていない。

近代英語(1500年~)の時期に大量の外来語が入ってきたから起こったという説や、英語という言語に元々こういう発音の変化を引き起こす要因が内蔵されていたという説もある。

だが、大母音推移の結果は良く分かっている。現代英語の発音だからだ。

4,初期近代英語の文法

初期近代英語(1500~1700年代)と言えば、シェイクスピアの時代である。シェイクスピアや彼と同時代の作家(スペンサー等)の作品を読んだことがある人なら分かるかもしれないが、このころの英語は現代英語にかなり近い。

①初期近代英語の代名詞

人称代名詞は現代英語とかなり近い。二人称単数にthee/ thou/ thyという現代英語ではあまり見ない形があるぐらいの差である。

このthou/ thee/ thyは、現代英語でも古めかしい文体で使われるので、知っている人もいるかもしれない。

シェイクスピアのころは普通に使う代名詞だったが、現代英語では二人称複数のyou系にとって代わられてしまった。

②関係代名

1)初期近代英語では、the whichやthat whichという形も使われていた。

Direction; in the which better part I haue saued my life ( Shakespeare, King Henry 4, Part1 [quoted by Brinton and Arnovick (2017)])

All that, which Henry the Fift had gotten (Shakespeare, King Henry 4, Part3 [quoted by Brinton and Arnovick (2017)])

2)この時期、who thatやwhose thatという形が使われていた。生成文法的に考察すると、CPのspecifierとhead両方が発音されていたことになる。

these new Honors, Which that he will giue them (Shakespeare, Cariolanus [quoted by Brinton and Arnovick (2017)])

3)関係代名詞は主格でも省略された。

My Father had a daughtor 0 lau’d a man ( Shakespeare, Twelfth Night [quoted by Brinton and Arnovick (2017)])

現代英語になおせば、my father had a daughter who loved a man.になるであろうこの例では、初格の関係代名詞whoが省略されている。

現代英語では普通省略が許されないような場合でも、初期近代英語では関係代名詞を省略していたので、興味深い。

③非人称構文(impersonal)

非人称構文(impersonal)とは、主語の位置に動作主(agent)ではなく、感情などの経験者(experiencer)が来る動詞を使った文のことである。

現代英語では、

I like the book.

等の主語Iや、

It seems to me that you can earn a lot of money.

等の文である。(最も、二つ目の文ではto meは主語ではなく、意味を持たないitが主語である)

初期近代英語でこのような文をどう表現していたかというと、

this Lodging likes me better (Shakespeare, King Henry5, [quoted by Brinton and Arnovick (2017)])

これを現代英語になおせば、

I like this lodging better. 「僕はこの宿の方が好き」である。

初期近代英語では、感情などの経験者であるmeは主格(要するにI)になれない。

また、

Me seemeth then, it is no Pollicie (Shakespeare, King Henry 4, [quoted by Brinton and Arnovick (2017)])

現代英語では、It seems to me that it is not a wise idea. である。

やはり感情などの経験者であるMeは初期近代英語では主格(要するにI)としては現れない。

こうした非人称構文は大きく分けて2通りの発達をした。

一つ目は、再解釈である。

文に登場する代名詞を動詞の主語だと解釈したのだ。

先ほどの例、this Lodging likes me better の場合、meを主語として、

I like this lodgingという語順に組みなおすのだ。

impersonal(非人称)をpersonal(人称)構文にしたとも言える。

さらなる例が、it hungers me. という文で、意味を持たないitを主語として用い、感情の経験者である私をmeという目的格で表現している。

このitを排除し、meを文の主語だと解釈しなおすことで、I am hungryという文を生み出した。この場合もはや動詞ではなく形容詞を使ってしまっている。

非人称構文がたどった二つ目の道は、何も指さないitを主語として使うという方法である。

先ほどの例、Me seemeth then, it is no Pollicie の類例が以下である。

It seems to me that yet we sleep, we dreame (Shakespeare, A Midsummer Night Dream [quoted by Brinton and Arnovick (2017)])

意味を持たないitを主語に用い、元々主語の位置にあったMe をto meで表現している。

④迂言的do(dummy do)

現代英語で疑問文や否定文を作るとき、

I do not watch TV.

Do you watch TV?

のようにdoを使う。

しかし、英語は元々こういう使い方をするdoを持っていなかった。

疑問文を作る時は主語と動詞を入れ替えるだけでよかった。

なので、Watch you TV?

の感じで疑問文を作っていた。

否定文は、中英語期(1100~1500)はne natを使っていた。

I ne watch nat TV.

という感じで否定文を作っていたらしい。(専門家じゃないので詳しいことは分からない)

しかし、西暦1700年頃までに、現代英語のようにdoを用いて疑問文や否定文を作るようになった。

これはおそらくparameter shiftという現象である。Roberts (2007)やRadford (2016)で取り上げられている内容だが、元々Tの位置に生成されていた動詞が、Vの位置に生成されるようになったという考えである。

ここでは深く踏み込まないが、おそらくこの考え方が正しい。

Tの位置にある要素は、現代英語ではwill やcan等の助動詞、be~ing等のbe動詞である。これらの特徴は、現代英語では、notの前に来るということ。そして、疑問文では主語と入れ替わると言うことである。

確かに、

I can swim.

I can not swim. (canはnotの直前に置かれる)

Can you swim? (疑問文ではcanは主語youと入れ替わる)

のように、Tの位置にある助動詞canは、notの前にきて、疑問文では主語と入れ替わる。さらに、

You will read the book, won’t you?

のように、念押し系の疑問文で使われるという特徴がある。

中英語(1100~1500)までと、初期近代英語(1500~1700)の途中までは普通の動詞もこのTの位置に生成されていたが、それ以降はその下のVの位置に生成されるようになったと考えられる。

だからこそ、notの前にきて、疑問文では主語と入れ替わり、さらに念押し系の疑問文(付加疑問文)で使われるdoをTの位置に置いたのであろう。

I do not watch TV. (doはnotの直前に現れる)

Do you watch TV? (疑問文ではdoは主語とyouと入れ替わる)

You do not watch TV, do you? (念押し系の疑問文で使われる)

昔の英語の動詞の名残も若干残っている。イギリス英語のhave/hasだ。

He has a nice car.

He hasn’t a nice car. (hasはnotの前に出得る)

Has he a nice car? (疑問文では主語heと入れ替わる)

イギリス英語ではこうした現象が起こることがある。昔の英語の名残なのだろうか。

また、こうしたdoの起源は良く分かっていない。

強調の表現や、「~させる」といった用法から出たとも言われているが、実際のところは良く分かっていない。

⑤現在進行形be ~ingの誕生

古英語(500~1100年頃)では、現在進行形はほとんど出てこない。

この時期は、現代英語話者が現在進行形(be ~ing)を使うような場面でも単なる現在形を使っていた。(古英語期は英語の時制は過去と非過去しかなかった。現在完了形の萌芽みたいなものは見られた)

中英語後期になってbe~ing形の現在進行形が現れ始めた。

be ~ing形の現在進行形の起源は大きく分けて2種類あると言われている。

一つ目が、be動詞+-endで終わる現在分詞である。

古英語期-endで終わる現在分詞が存在し、意味は「~している状態である」だった。これとbe動詞を組み合わせて、「主語は~している状態である」という意味を作り出せたのだ。

進行形の二つ目の起源は、be動詞+前置詞on+-ungで終わる動名詞(gerund)である。

古英語期には、語尾が-ungで終わる動名詞というものが存在した。動名詞とは、「~すること」のような意味を持つ動詞の名詞形である。「ブログを書く」は動詞だが、「ブログを書くこと」は名詞である。

onは「接触⇒時間的接触⇒~している途中」という意味で使われた。

つまり、進行形の二つ目の起源は、be動詞+前置詞on+-ungで終わる動名詞(gerund)の意味は、「主語は~することという動作の途中である」になる。

初期近代英語期は、このonが音声的に弱くなって、a/ an/ inになった。よって。be a ~ingといった形になった。

when green geese are a- breeding

[ when young geese are breeding] 「ガチョウが繁殖している間に」

(Shakespeare, Love’s Lavor’s Lost [quoted by Brinton and Arnovick (2017)])

⑥完了形でhaveを用いることが固定化

have +-edという形の現在完了形の萌芽は古英語期(500~1100年頃)から既にあったとされている。

ゲルマン祖語には過去と非過去の二種類の時制しかなかったとされている。

古英語はゲルマン祖語からできた言語だ。

なので、古英語期の時制も、元々は過去と非過去の二つだけだったと考えられている。そもそも時制というのは、動詞の屈折(語形変化)で指し示す時間である。確かに現代英語もplay/playedのように、屈折(語形変化)では過去と非過去しか区別できない。

しかし、未来や完了、現在進行等の言い表すべき概念はあったはずだ。

これらを動詞の屈折以外の形で示すようになる。

未来だったら助動詞willを使いだすとか、そんな感じだ。

完了形の起源は、「~された」という意味の過去分詞を使った以下のような表現であったらしい。

I have money saved.

savedは動詞saveの過去分詞で「~された」という意味だった。

[ money saved ]で一つの意味のかたまりを作っている。学校文法的に言うならば、過去分詞savedが名詞moneyを修飾している。[ money saved ]で「貯金されたお金」という意味だ。

それをI haveとくっつけると、

I have money saved. という形になる。

「私は(既に)貯金されたお金を(今)持っている」といった意味になる。

本当は「既に貯金されたお金を今持っている」というのはおかしな話だ。

実はこの形は、既に貯金しましたよ、という意味を表現するために使われた形だ。既に存在する文法的な表現を使って古英語期当時は存在しなかった完了という意味を作り出したのだ。一種の発明である。

時代が下るにつれ、

I have saved money.

という語順になり、[ have saved ]で意味のひとかたまりだと再解釈(reanalysis)される。昔は[ money saved ]で意味のひとかたまりだったのに、だんだん「勘違い?」されて来るのだ。こういう現象をparameter resettingとか、parameter shiftという、Cambridge 大学の言語学教授のIan Robertsがめっぽう強い分野だ。

ここで聡明な人なら気づいたかもしれないが、[ money saved ]とか、[fish eaten] という形は、他動詞でしかできない。自動詞を用いてこの形を作ることはできない。

[ money saved ]や[ fish eaten ]は、「貯金されたお金」や「食べられた魚」という名詞句だ。他動詞を過去分詞にすれば「~された」という意味になって名詞を修飾できるが、自動詞ではそうはいかない。

自動詞comeを過去分詞にしても、「~された」という意味にはならない。*ten miles come「来られた10マイル」という表現は存在しないはずだ。

このような自動詞の完了形はどうやって作っていたのだろうか。

古英語期や中英語期は、be 動詞+自動詞の過去分詞形、という形を使って完了を表現していた。

I am come.

He is gone.

といった形で完了の意味を表現していた。

現代英語にもこうした形の完了形の生き残りが存在する。

自動詞finish「終わる」の完了形で、I am finishedという表現がある。僕がこれを初めて見た時、finishの他動詞用法「~を終える」の受動態かなと思った。しかしそれは間違いで、「私が終えられた」のではなく、単に「終わった」という意味を表したいのである。

「be動詞+自動詞の過去分詞形」で完了を表しているのだ。

ただ、こうした形は初期近代英語(1500~1700年代)にほとんどなくなってしまう。

理由は二つ。

一つ目は、「have+過去分詞形」の現在完了の方が圧倒的に多く用いられていたため、類推の作用で本来beを使っていた方もhaveが用いられるようになった。

類推(analogy)とは、多く使われている方に少数派が引きよさせられる現象である。複数形の-sの語尾などがまさにそれで、昔は-rや-enを使って複数形を作る名詞が結構あった。ox/oxenや、child/childrenや、eye/eyen「目」等、-sのよらない複数形が昔はある程度あった。しかし圧倒的多数が-sで複数形を作っていたため、人々は「複数形というものは-s」で作るものだと勘違いし始めて、元々そうでなかった側も-sで複数形を作り始める。そうしてeye/eyen形の複数はeye/eyesになった。book/beechもbook/booksになった。

完了形の場合も同じような流れである。haveを使って完了形を作る方が多かったので、いつの間にか人々は、「完了形ってhaveを使うんだったよな」と勘違いし始め、beを用いた完了形が少なくなってしまった。

have完了形が浸透した二つ目の理由は、紛らわしさにある。

it is played. という文が存在したとしよう。

この文は二通りの解釈ができる。

①playを他動詞と解釈して、全体を受け身だと考える。「それが上演された」という意味になる。it is played by someoneという意味だ。

②playを自動詞、itを主語だと解釈して、全体をbeを使った現在完了だと解釈する。it has played「それがplayした」という意味になる。

こういったあいまいさを避けるため、徐々に完了形にはhave、受け身にはbeを使うという棲み分けがなされるようになってきた。

when you have neuer come

[ when you have never come ]

(Shakespeare, All’s Well That Ends Well [ quoted by Brinton and Arnovick (2017) ] )

参考文献and さらなる読書案内)

Roberts, I. (2007) Diachronic Syntax, Cambridge; Cambridge University Press.