格の付与(case assignment ) 【生成文法解説6】

1)c-commandとは

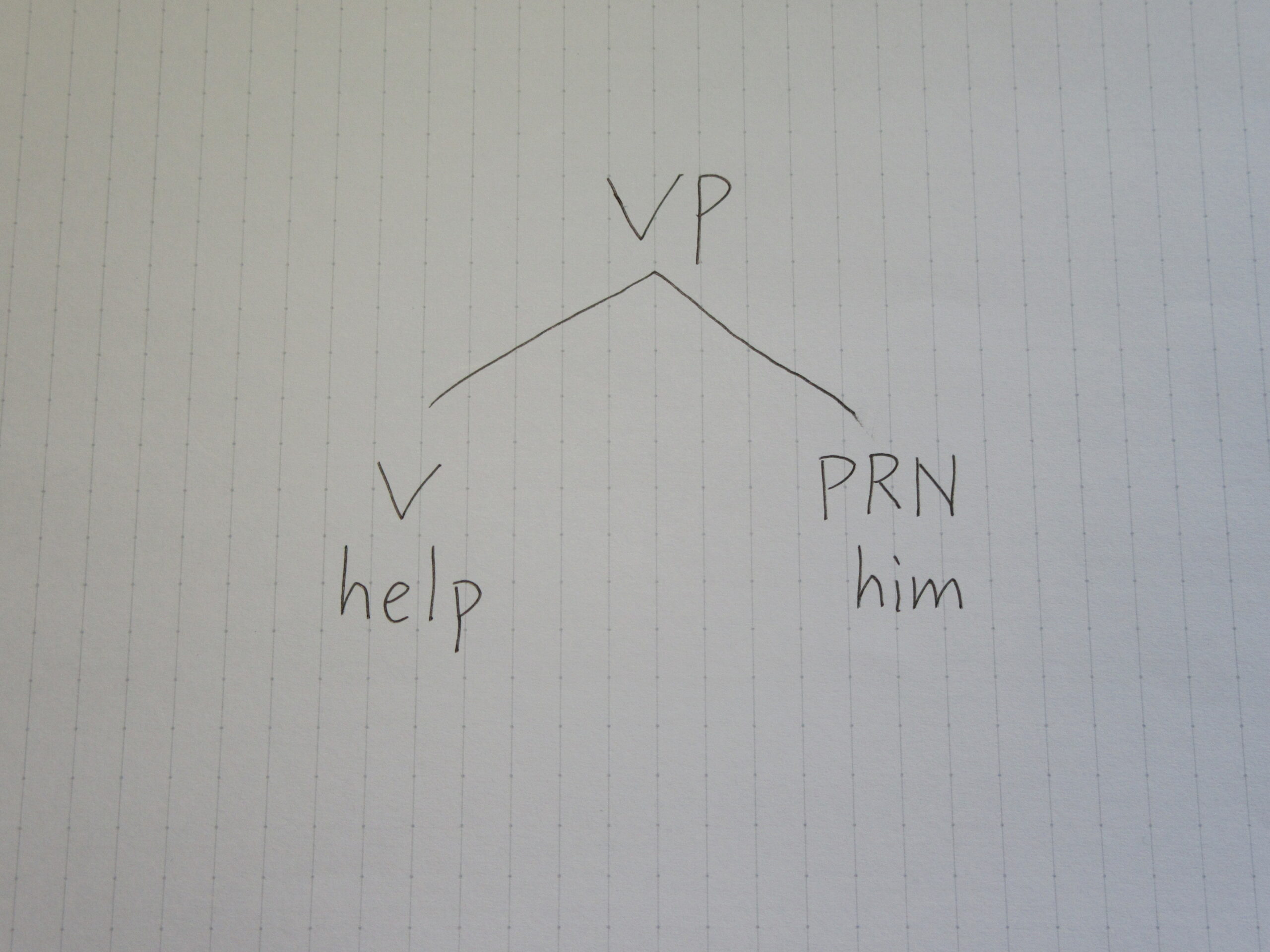

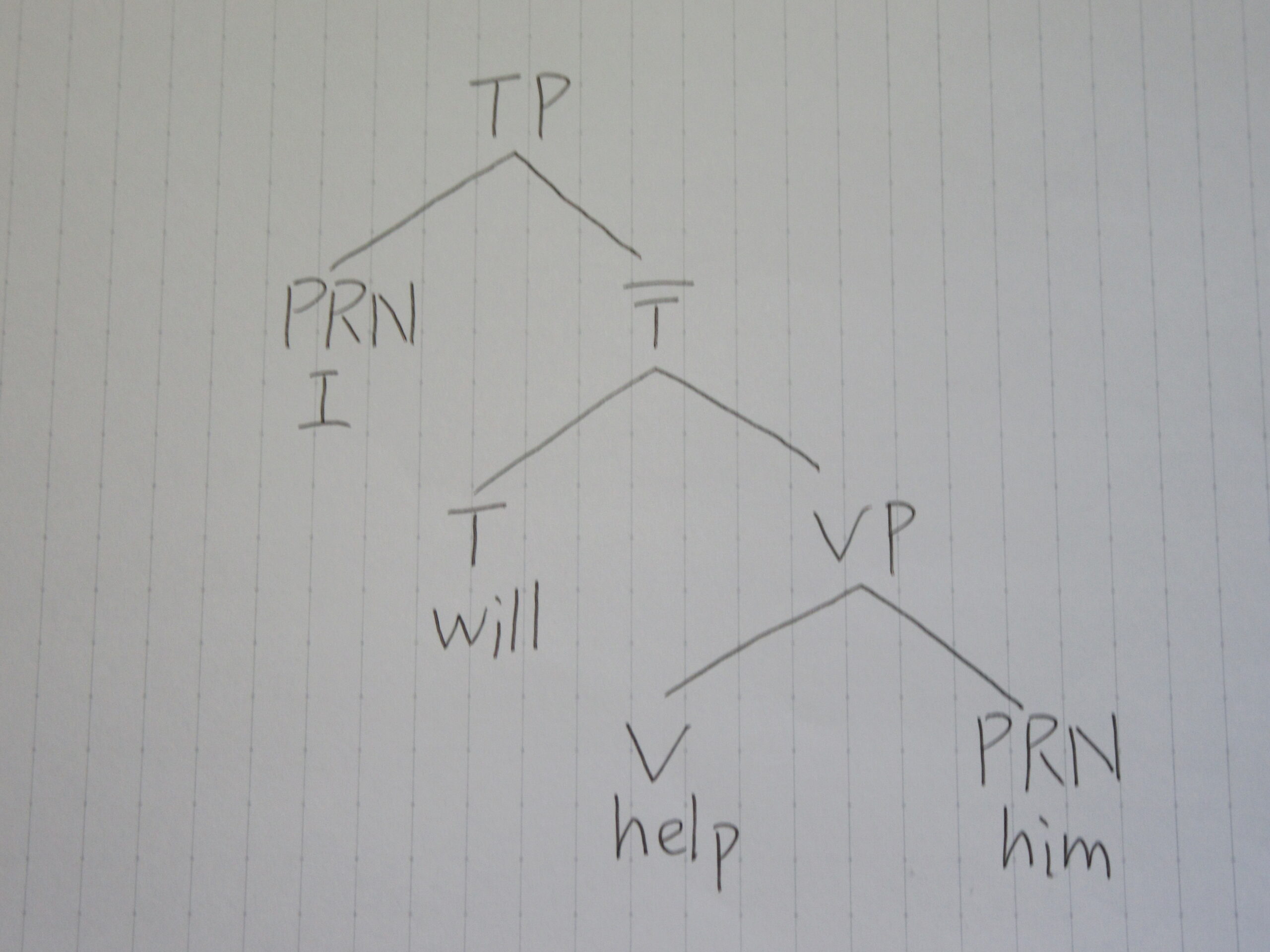

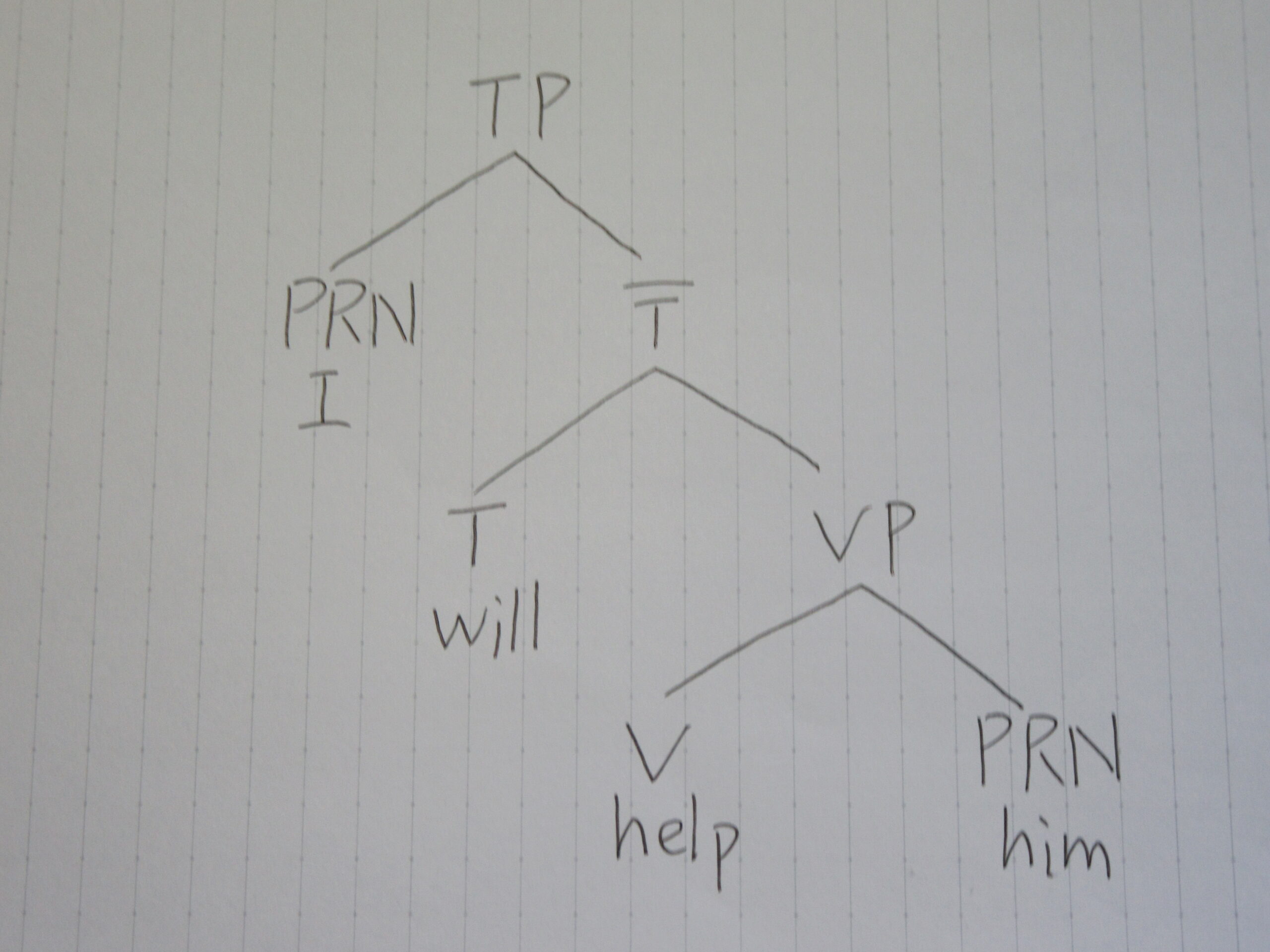

動詞(verb/V)helpと代名詞(pronoun)himを併合(merge)すると、動詞句(verb phrase/VP)[help him]ができる。樹形図は図1のようになる。

ここで、この樹形図を家系図のように見立てると、動詞helpと代名詞himは、動詞句(VP) [help him]という共通の母親を持っているように映る。よって、VP[ help him ]は、動詞help と代名詞himの母(mother)であるという。

逆の見方をすれば、動詞helpと代名詞himはそれそれ動詞句VP[ help him ]の娘のように映るから、動詞helpと代名詞himはVP [ help him ]の娘(daughter)であるという。

さらに、動詞helpと代名詞himは共に同じ母(VP [ help him ])を持つので、両者は姉妹関係(sisterhood)にあると言える。動詞helpは代名詞himのsister(姉or 妹)であるし、代名詞himは動詞helpのsister(姉or 妹)である。ちなみに、生成文法では、樹形図は二股にしか分かれないので(binary仮説)、姉妹関係にある要素は理論上二つしか存在しない。

ここで、c-commandという概念を紹介しよう。C-commandとは、constituent command の略である。

c-commandの定義:ある要素Xとある要素Yが姉妹関係(sisterhood)にある時、XはYとYの内部にある全ての要素をc-commandする。

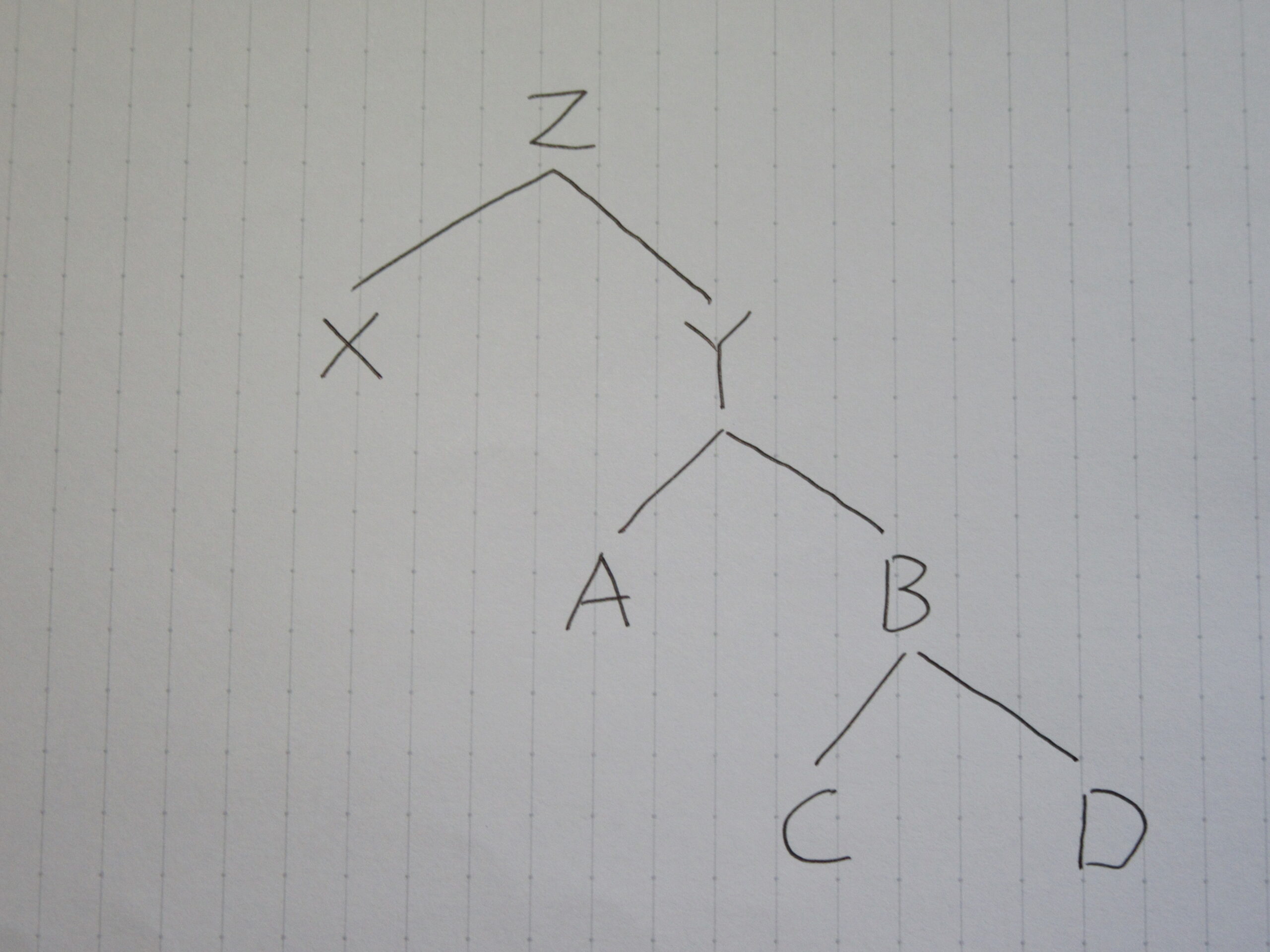

以下の図2を参考にしてほしい。要素XとYは、Zという共通の母(mother)を持つので、XとYは姉妹である(X is Y’s sister. Y is X’s sister.)と言える。この時、XはYをc-commandする。また、YもXをc-commandする。

ここで問題なのが、Yがhimのような一単語ではなく、複数の要素からできている時である。この時、Yと姉妹関係にある要素Xは、Yだけでなく、Yを構成する全ての要素をc-commandしている。

つまり、上の図2のような樹形図があった場合、要素Xは、自身と姉妹関係にある要素Yだけでなく、Yの娘(daughters)であるA, B、さらには、Bの娘(daughters)であるC, Dまでもc-commandするのだ。

同じように考えると、上の図2のような樹形図で、要素Aは自身と姉妹関係にある要素Bだけでなく、Bの娘(daughters)であるCおよびDもc-commandする。

逆に、Aがc-commandしない要素についても考えてみたい。C-commandの定義からすると、Aがc-commandするのは、Aと姉妹関係にある要素Bと、Bの内部にある要素C, Dである。これ以外の要素をAはc-commandしない。つまり、Aの母(mother)であるYをAはc-commandしない。さらに、Yと姉妹関係(sisterhood)にある要素XもAはc-commandしない。さらに、XとYの母(mother)であるZもAはc-commandしない。(AそのものをAはc-commandするのかどうかはよくわからない。たぶんしない。)

生成文法家のAndrew Radfordはc-commandという概念を学生に説明する際の「必殺技」のようなものを編み出している。ある要素Xがc-commandする要素を知りたい場合、「Xから北向き電車に乗って一駅だけ進み、違う路線の南向き電車に乗ってたどり着くことができる要素をXはc-commandする」という趣旨である。Radford (2016)

これは、「Xがc-commandする要素は、Xと姉妹関係にある要素YとYの内部にある全ての要素である」というc-commandの定義から導かれた一種の定理である。

「北向き電車に乗って一駅だけ進む」とは、地図上では北向き=上ということを利用した言い方である。樹形図上で、ある要素から出発して一つだけ上(=北)に進むと、(進める場合は)その要素の母(mother)にたどり着く。例えば、図2の樹形図上のXから出発して一つだけ上向きに進むと、Xの母であるZにたどり着く。

「違う路線の南向きの電車に乗ってたどり着くことができる要素」の部分について考えたい。今、Xの母(mother)であるZまでたどり着いた。ここから南下(樹形図上を下っていく)わけであるが、「違う路線」という部分が重要である。二股別れ仮説(binary)によって、樹形図は二股にしか分かれないことが分かっている(要するに三股や四股に分かれる樹形図はありえない)。よって、XからZに来たのと違う路線を使う場合、Xの母であるZから一つ下ると、Xと姉妹関係にある要素Y以外にたどり着くことができない。そして、Yから下は、もうどこに行ってもYの内部の要素なので、Xがc-commandする範囲内である。ゆえに、Radfordの北向き電車と南向き電車を用いた説明は、c-commandの定義とbinary仮説(二股別れ仮説)から導きだされたc-commandの定理なのである。

2)c-commandの実例

話を動詞句VP [ help him ]に戻す。動詞helpと代名詞himは姉妹関係(sisterhood)にあるから、動詞helpは代名詞himをc-commandする。また、代名詞himが動詞helpをc-commandするとも言える。

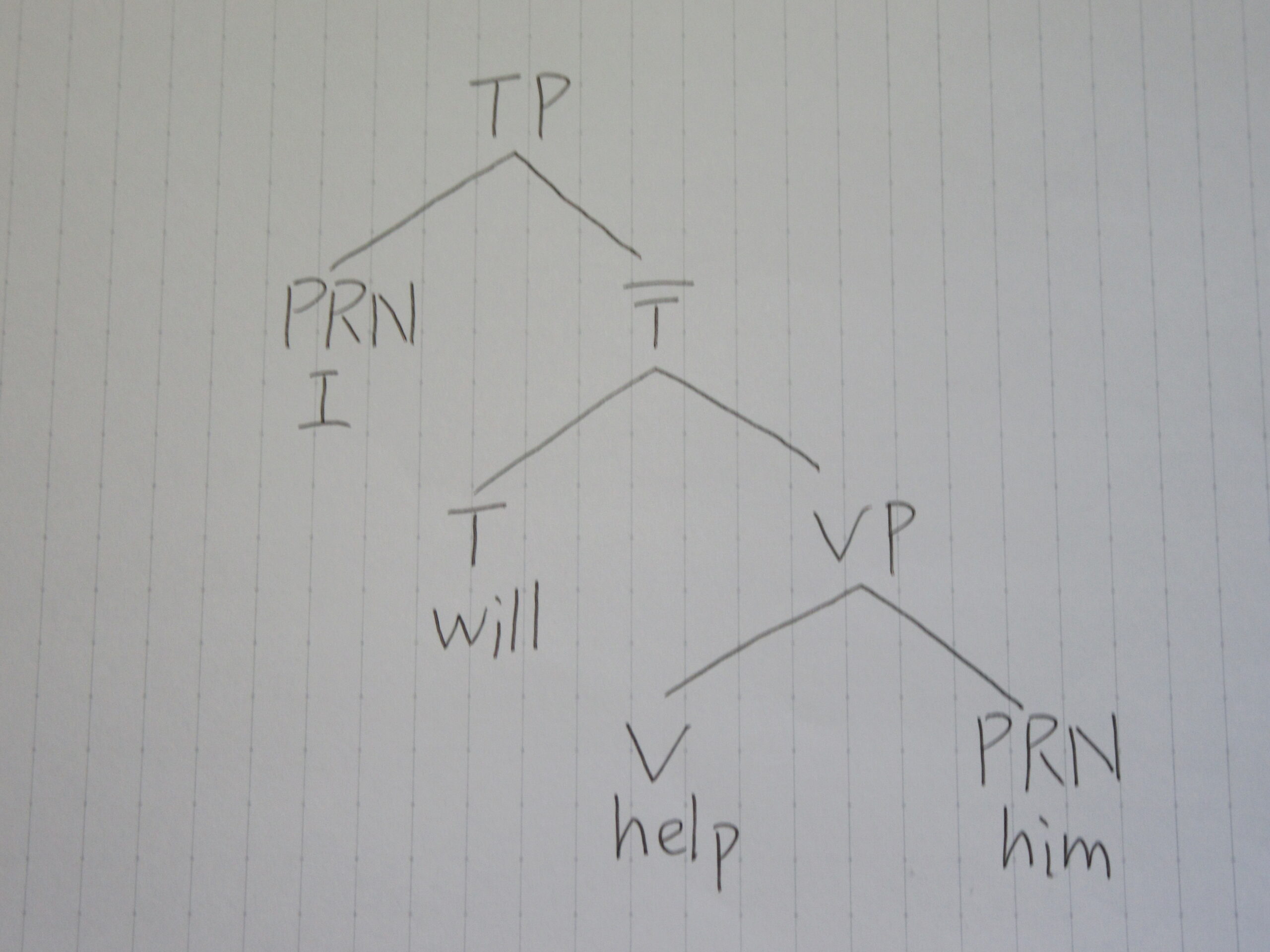

この動詞句VP [ help him ]を時制要素T-willと併合(merge)させると、T-bar [will help him ]が得られる。図3から分かるように、T-willはVP [ help him ]をc-commandする。さらに、T-willはV- helpと代名詞-himもc-commandする。

こうしてできたT-bar [ will help him ]を代名詞Iと併合(merge)すると、TP[ I will help you ]が得られる。代名詞Iは、T-bar [ will help him ]をc-commandするだけでなく、VP[ help you ]とV- help、代名詞himまでもc-commandする。

このように、生成文法ではmerge(併合)を繰り返すことで文やフレーズ(句)を作ると考えられている。ここで重要なのは、上のようにc-commandでほぼ全ての要素同士の関係性を言い表せる点だ。

もちろん、動詞helpと代名詞himのように直接の姉妹関係(sisterhood)にある要素は、姉妹関係で要素同士の関係性を説明できる。(ただし、姉妹関係もc-commandの一種である点に注意)また、VP[ help him ]と動詞helpのように直接の母娘関係にある要素同士の関係性も、もちろん母娘関係で言い表すことができる。

ただし、代名詞Iと代名詞himの関係性や、T-willと代名詞himの関係性等を言い表すには、直接の姉妹関係や母娘関係は使えない。このような場合、c-commandが重要になってくる。

では、実際にc-commandという関係性が重要な働きをしていると考えられる例を紹介しよう。

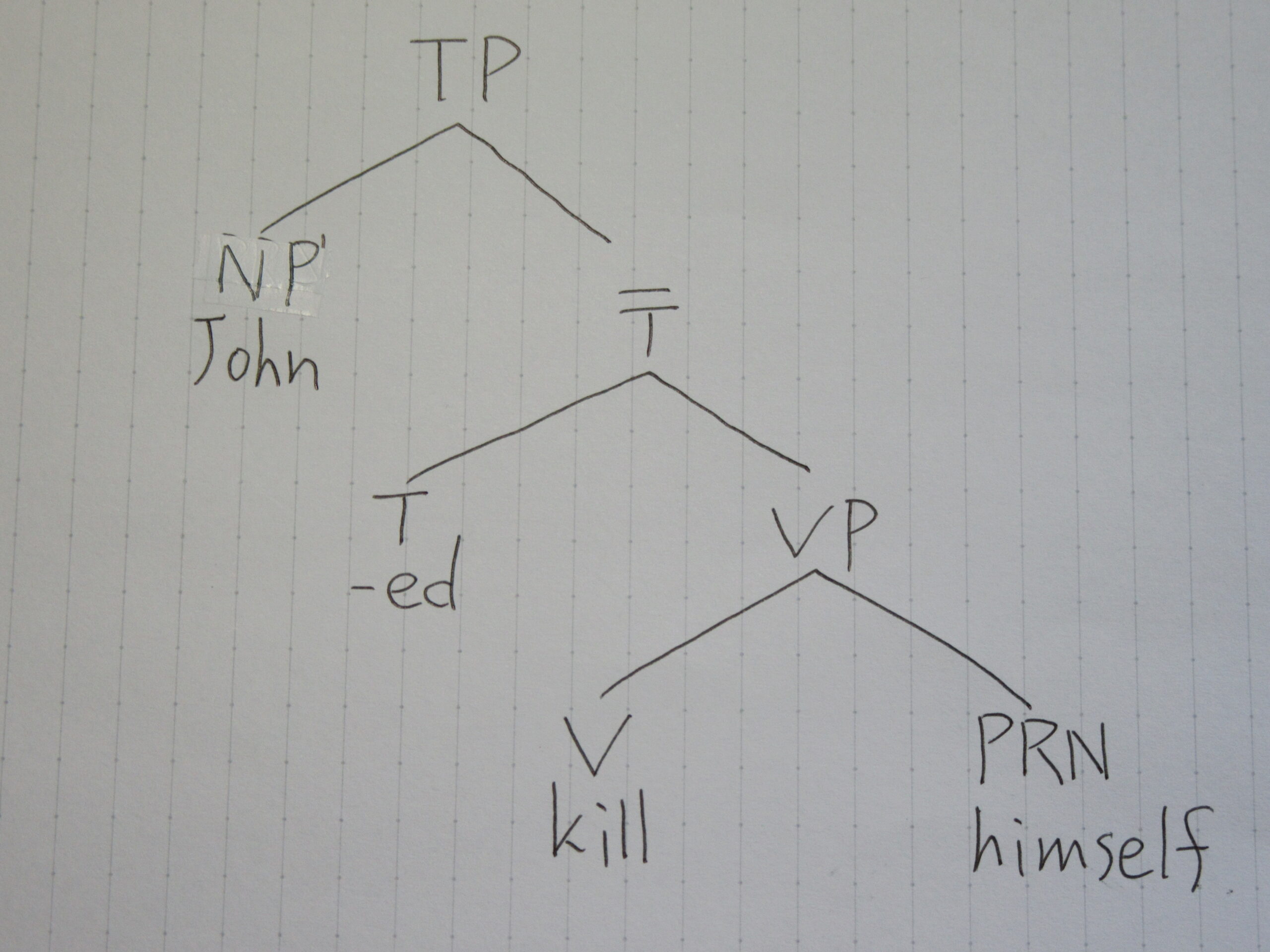

英語には、himselfやmyself等、語尾が-selfで「~自身」という意味の再帰代名詞と呼ばれる表現がある。例えば、himselfを用いたJohn killed himselfは正しい英文として理解されるが、myselfやherselfを用いて、*John killed myselfやJohn killed herselfとは言えない。

ここから、再帰代名詞の使用には何らかの制約が働いていることが分かる。その制約とは、「再帰代名詞は、TP内で適切な要素にc-commandされなければならない」というものである。

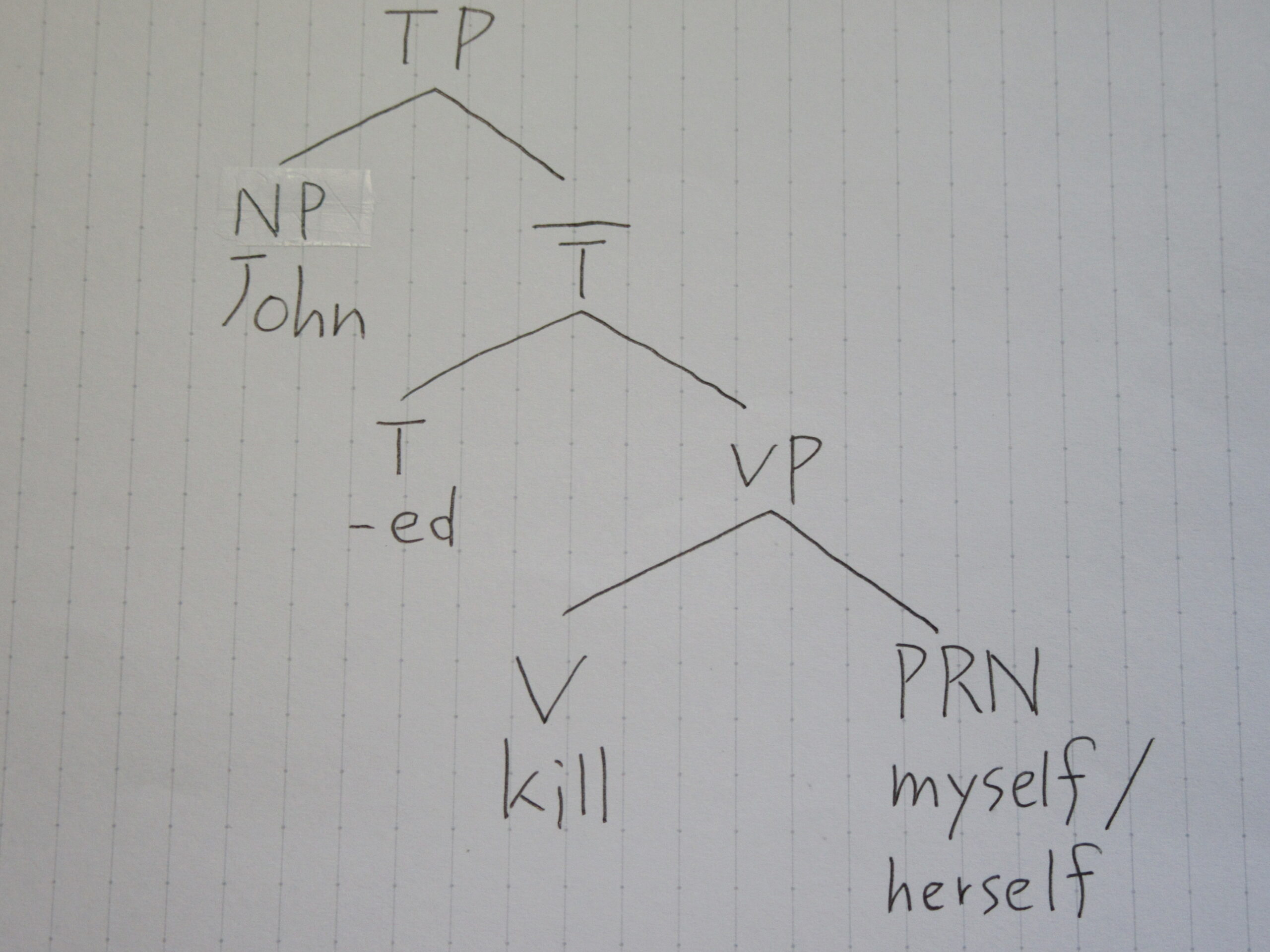

試しに、John killed himselfを分析すると、以下の図4のようになる。

NP-Johnが再帰代名詞himselfをc-commandしている。Johnは3人称単数男性なので、himselfとc-commandする適切な要素だと言える。

一方、*John killed herself.と*John killed myself.を分析すると以下の図5のようになる。

NP-Johnがmyselfをc-commandしているのは分かるが、Johnが3人称単数である一方、myselfは1人称単数であり、人称が合わない。よって不適格となる。また。*John killed herself.でも、Johnはherselfをc-commandするが、herselfは3人称単数女性なので、やはり文法性が合わずに文が不適格になる。

このように、直接の姉妹関係や母娘関係にない要素間にも、c-commandという関係性が働いていることが分かった。ここで疑問なのが、なぜc-commandという関係性が重要なのかということである。

3)なぜc-commandが重要なのか

1990年代以前の生成文法では、文を作ったり、できた文を変形させて疑問文を作ったりするのに実に様々な規則が採用されていた。そのような規則の中には、1番目の枝と2番目の枝を交換して疑問文を作ると言った物(He is guilty ⇒Is he guilty?の類)や、3番目の枝を削除する(I know that he is guilty ⇒I know he is guilty)と言った物まで見られた。

こうした多種多様な規則が想定され、さらにはそうした規則が日々増え続けてる中、Chomsky (1995)は、使う規則を最小限にしていこうというminimalist approach (最小アプローチ)を提唱した。以来、生成文法ではこのminimalist approachが主流となる。(ただし、Chomsky, N. (1995) The Minimalist Program, Cambridge; MIT Press.の難易度がかなり高く、読破はしたものの、僕は2割くらいしか理解できなかった。よってこの発言に自信が持てない。)

Minimalist approachでは、文やフレーズを作るのに必要最低限な規則しか使わないという立場を採用している。例えば、樹形図上の枝の数を数え上げて、2番目の枝と1番目の枝を入れ替えて疑問文を作る(You are hungry⇒Are you hungry?)と言った規則は、文を作るための必要最低限な規則とは言い難い。では、文やフレーズを作るのに必要最低限な規則とは、いったい何であろうか。

文を作るうえで必要最低限の操作としてまず考えられるのはmerge(併合)である。Merge(併合)がなければ、動詞句(VP) [ help him ]や、前置詞句(PP) [ to him ]等を作ることができない。ゆえにmerge(併合)は文やフレーズ(句)を作るのに必要なプロセス(手順)である。

先ほども見た通り、いわゆる「普通の文」は併合(merge)を繰り返すだけで作ることができる。ということは、併合をした結果生じる関係性は文を作り出すうえで必要最低限の規則に組み込んでいいはずである。

そもそもmerge(併合)とは、二つの要素をくっつけてより大きな要素を作るという手順である。この「二つの要素をくっつける」というmergeの性質上、くっつけられた二つの要素同士にはどうしても姉妹関係(sisterhood)が生じてしまう。さらに、mergeは「二つの要素をくっつけてより大きな要素を作る」というものなので、「くっつけられた二つの要素=娘」、「できたより大きな要素=母」という母娘関係が必然的に生じる。

よって、姉妹関係と母娘関係は、生成文法の統語規則(文を作るための規則)に組み込んでよい関係性であると考えられる。

また、先ほど見たように、文はmerge(併合)を繰り返して作られる。例えば、図3のようにI will help himという文を作る場合、まず動詞helpと代名詞himをmergeして動詞句VP[ help him ]を作る。こうしてできたVP [ help him ]にT-willをmergeさせT-bar[ will help him ]を作る、と言った具合に、mergeしてできたフレーズを、またさらなるmergeのパーツとして使うことで生成文法は文を作っている(このような現象を専門用語で、mergeしてできたものをさらなるinputに使うと言う)。図3を参照

この時、T-willと動詞help, 代名詞himの間には直接の姉妹関係や母娘関係は生じない。しかし、動詞helpと代名詞himの母親がVP[ help him ]であり、このVP [ help him ]がT-willと姉妹関係にあるという、非常に密な関係性が生じていることは確かである。

Mergeした結果できたフレーズを次のmergeのインプット(要するに材料)として使うという生成文法の性質上、こうした密な関係性が要素間に生じるのはやむを得ないことである。こうした関係性を言い表すために考案された用語がc-commandである。C-commandは文を作るうえでどうしても生じてしまう関係性のため、母娘関係や姉妹関係と同様に生成文法で使用できる関係性として認められている。もっと言えば、c-commandはその定義上、姉妹関係も内包しているので、おそらく生成文法で一番よく使う関係性であろう。

4)目的格の付与

名詞や代名詞は使われる状況によってその形を変えることがある。このような形の変化を格変化と呼ぶ。昔の英語はほぼ全ての名詞が豊かな格変化を持っていたものの、現代英語では多くの名詞がそうした格変化を失ってしまった¹。ただし、現代英語でも代名詞は依然として格変化をよくとどめている。例えば、I will help himとは言えるが、*I will help he.とは言えない。これは、目的格の代名詞himを用いるべきところで主格の代名詞heを用いてしまったために起こる現象だと考えられる。

従来、代名詞の格の決定は、その意味でなされると考えられてきた。例えば、「彼が」という意味の場合はhe、「彼を・彼に」の意味の場合はhimを使うと言った具合である。ただ、この方法だと以下の事例を説明できない。

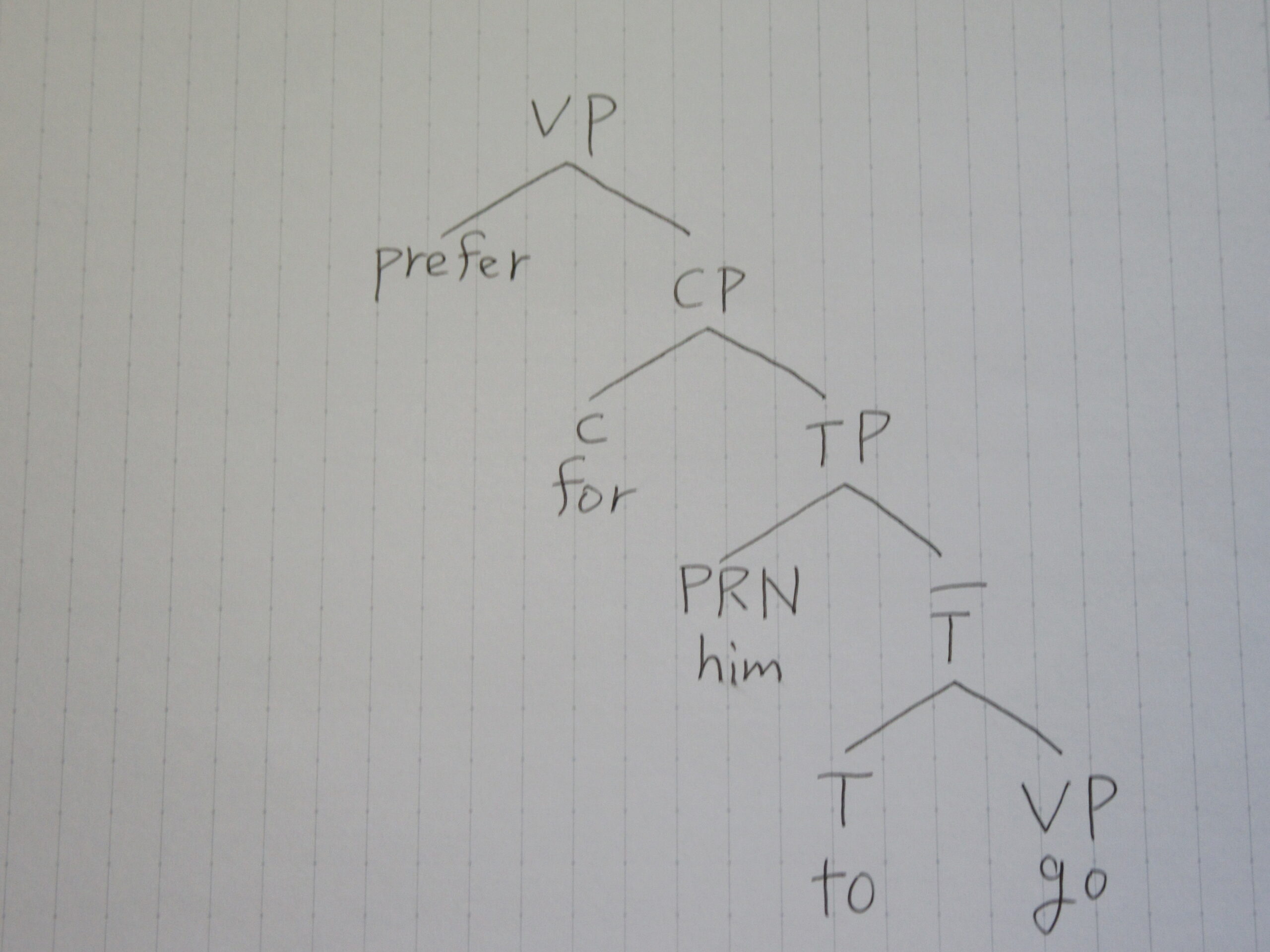

I prefer for him to go.

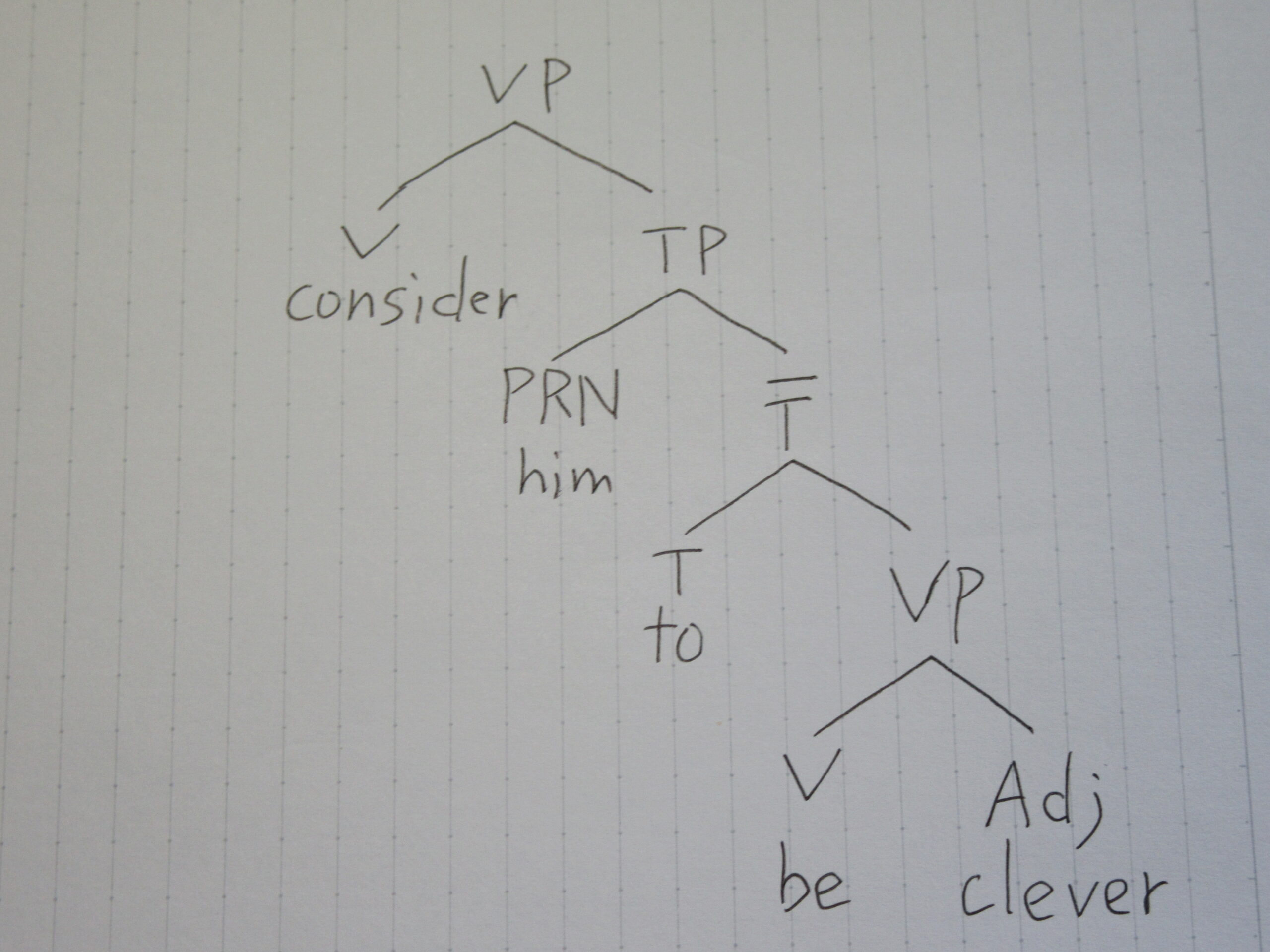

I consider him to be clever.

この場合、「彼が行く」や「彼が賢い」という意味なので、意味で格が決まるとすると、目的格himではなく主格heが使われるはずである。

ここで、生成文法の観点から、どのようなメカニズムで格が決定されるのか考えてみたい。Minimalist approachで使える要素同士の関係はc-command、姉妹関係(これもc-commandの一種)、そして母娘関係などである。文における前後関係などはminimalist approachで使えない関係性の一種である。

そのことを考慮に入れたうえで、まず目的格が使われる場面をよく観察してみることから始めたい。

I prefer for him to go.

I consider him to be clever.

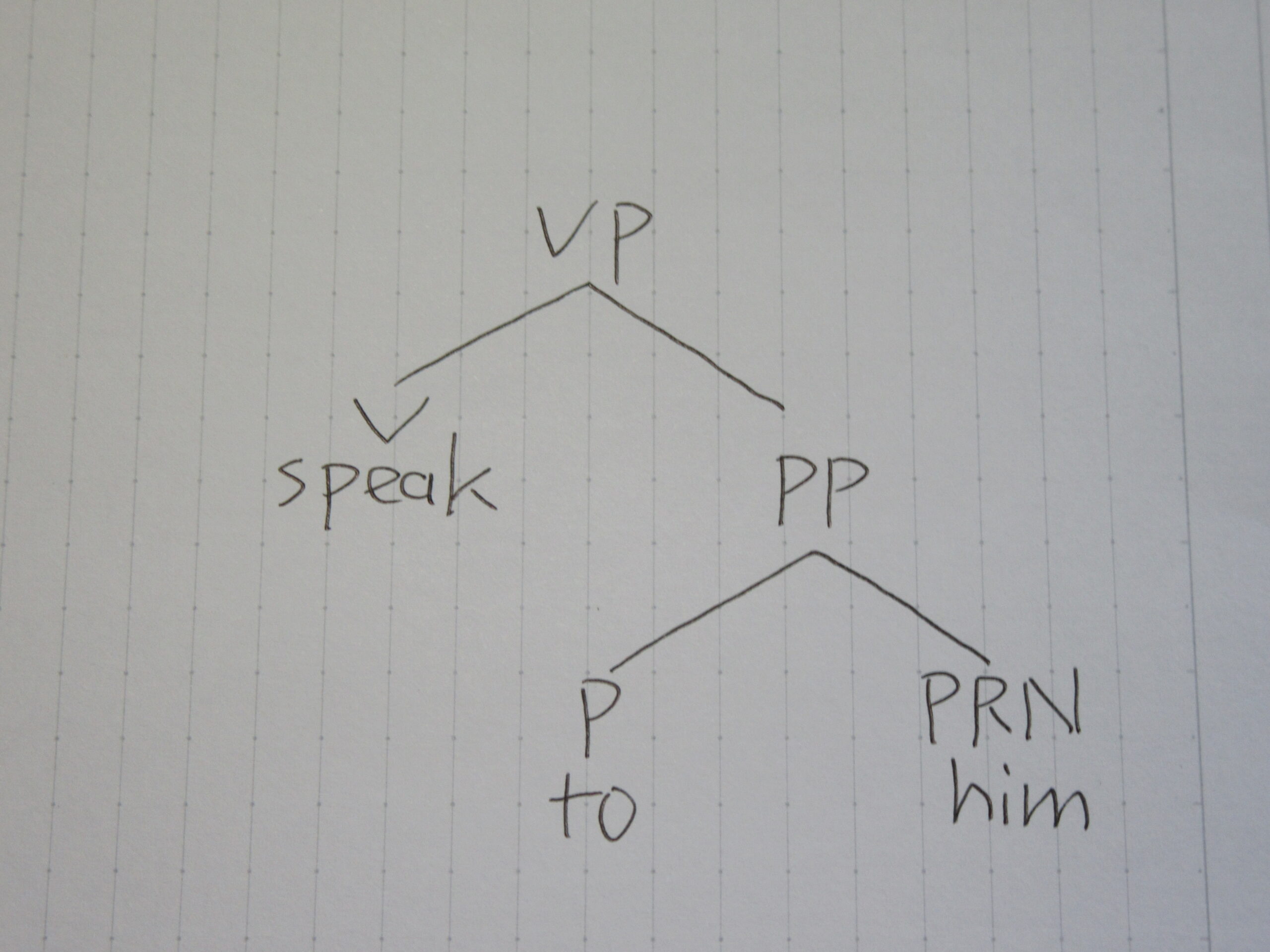

I spoke to him.

Mary killed him.

I will help him.

これらの文でhimが使われている個所に、代わりにheを入れることはできない。これらの文のいくつかを樹形図で示してみた。(以下の図3,6-8)

図3,6-8より、代名詞が前置詞か他動詞にc-commandされている時、目的格が使われていることが分かる。よって、目的格を使う条件を以下のように規定できそうである。

他動性(transitive)を持つ動詞にc-commandされる名詞と代名詞は目的格を取る。また、前置詞にc-commandされる名詞と代名詞は目的格を取る。

他動性とは、後ろに来る要素を目的格にする性質のことである。これでは説明になっていないのだが、自分も良く分かっていないことなので、許してほしい。もともと伝統文法で目的語(動作の対象)がないと完結しないタイプの動詞(kill等)を他動詞と呼んでおり、これらが決まって目的格の名詞を後ろに持つことからきている。さらに、英語の前置詞はそのすべてが他動性を持つ。世界の言語には他動性を持たない前置詞があるようだが、それについては今回触れない。

このように、目的格の付与はc-commandだけで説明できそうである。

問題は主格である。

5)主格の付与

I will help himとは言えるのに、*Me will help himとは言えない。これはもちろん主格Iが使われるべきところで目的格meを使ってしまっているからだろう。

では、主格を使う条件とはいったい何であろうか。主格の付与も、生成文法で説明できないだろうか。それでは、主格を使う状況をいくつか見てみよう。

I will help him.

He has resigned.

これらの文で主格が使われている位置は、いずれもTの直前である。とすると、Tの直前の名詞は主格であると言えそうだ。

しかし、

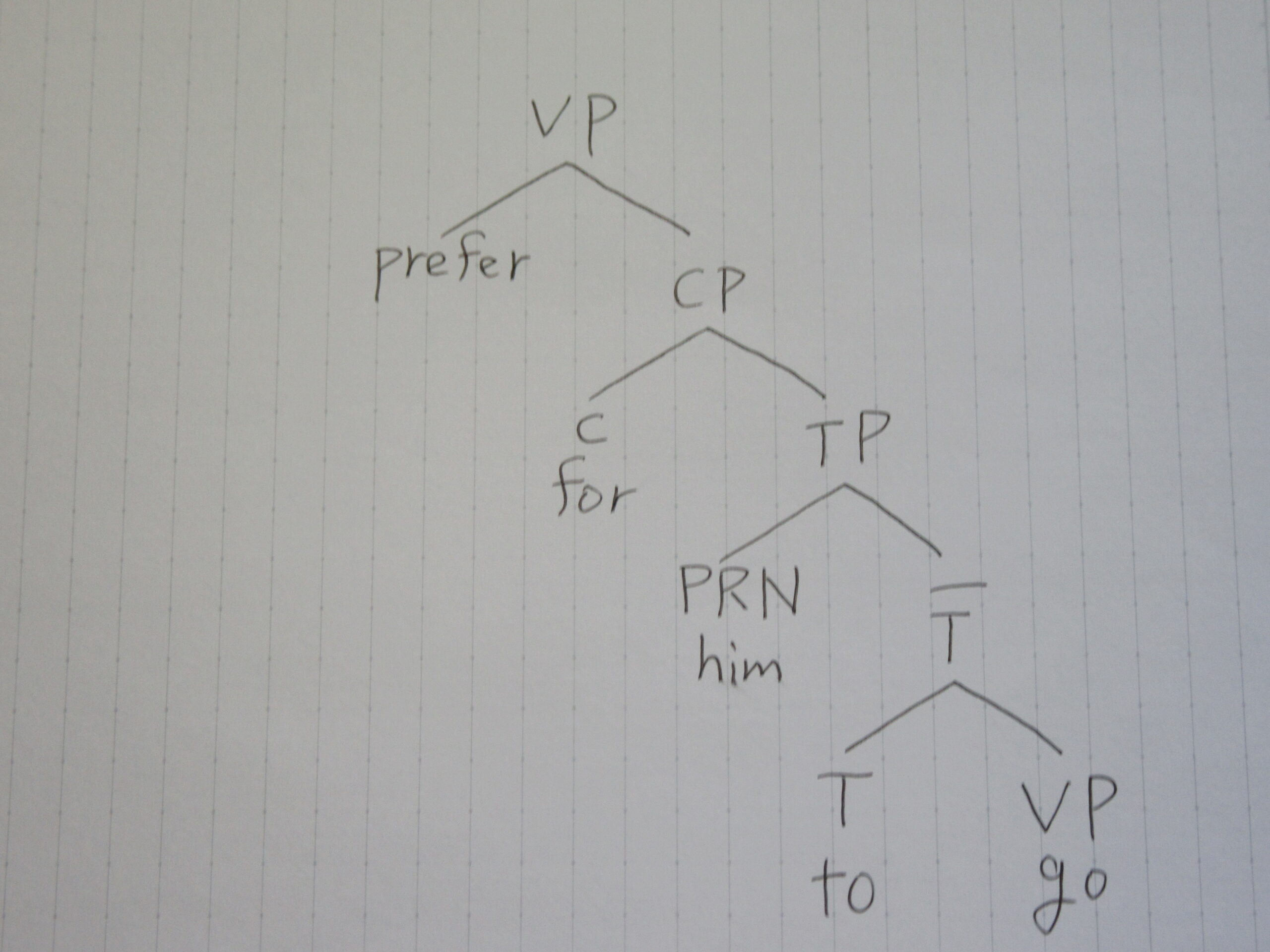

I prefer for him to leave.

という反例がある。ここでtoはTである。よって、以下の図6のような分析が成立する。

上の図6から分かるように、 Tの直前にあるhimに目的格が付与されている。

ただ、同じTと言っても、toはwillやhasとは違うようである。Toは、infinitive(不定)と呼ばれ、時制が定まらないという特徴を持つ。確かに、I forced him to resign/ I force him to resign/I will force him to resign、多少の不自然さはあるが、いずれも文法的ではある。よって、T-toは現在、過去、未来いずれの時制でも使われうる。それに対してhasやwillなどは、使われた瞬間に現在時制や未来時制だと分かる。もし過去時制にしたければ、I would help himやHe had resignedなどにする必要がある。このようなTを定(finite)と呼ぶ。使われた瞬間時制が定まるからだ。

よって、仮説として、定のTの直前に来る名詞は主格になると言えそうだ。ただし、前後関係はminimalist approachでは使えない関係性なので、

定のTをc-commandする名詞に主格が付与される。

と改めたい。

ここから先は付け足しのようなものになる。先ほど目的格の付与について考察した、その際、他動性を持つ要素にc-commandされている名詞に目的格が付与されるという旨で結論づけた。目的格が付与される場合、名詞は何らかの格を決定する要素にc-commandされている必要があるのに、主格の場合、名詞はTをc-commandする側である。これでは少し対称性が乏しい感が否めない。

よって、主格の付与の際も、名詞の格を決定する何らかの要素がその名詞をc-commandするという条件が好ましい。

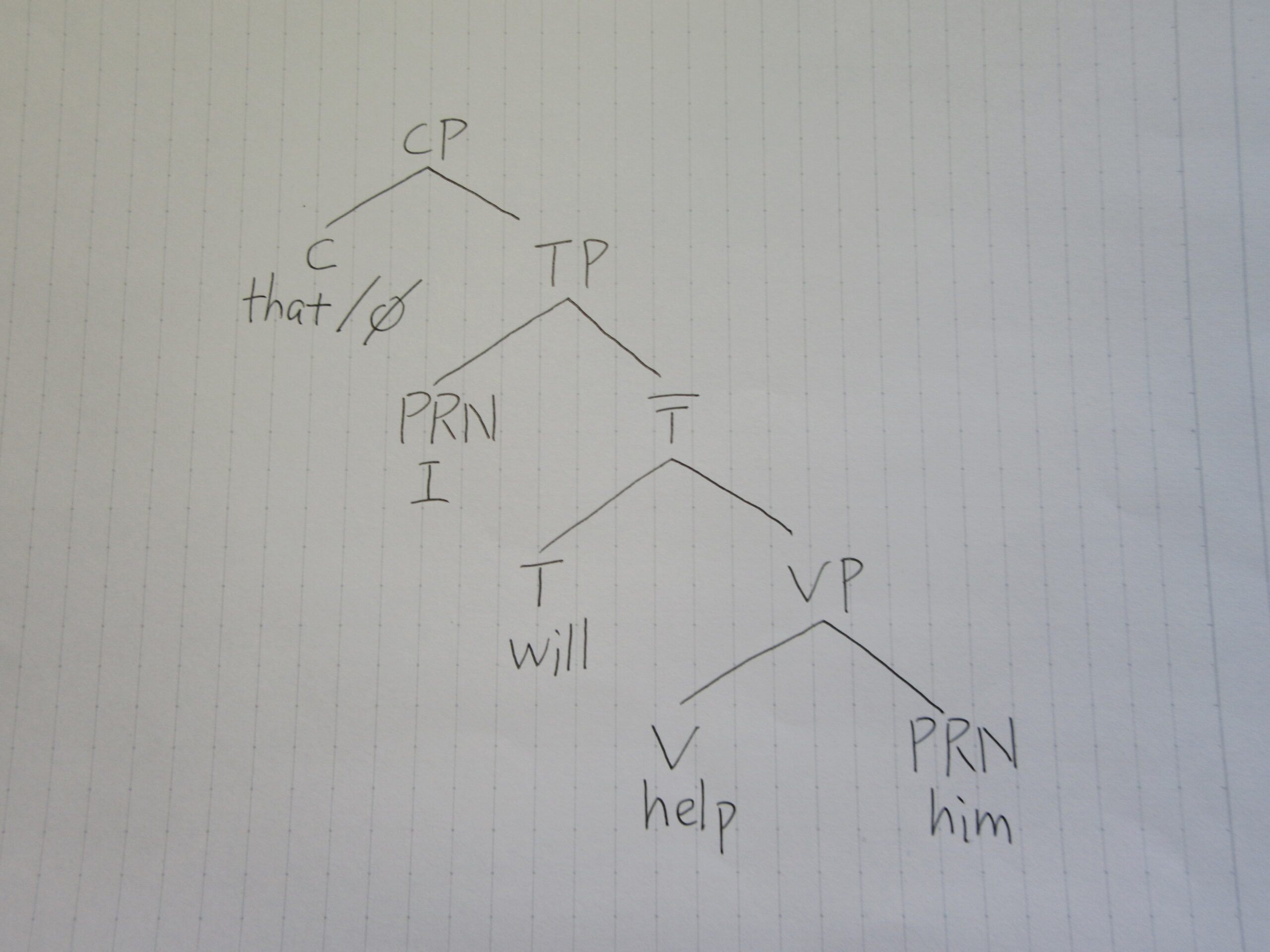

ここで、I will help himという文に戻って考えたい。例えば、この文を埋め込み節として使って、I think [ that I will help him] と言うことができる。[ ]で囲まれた部分を樹形図で示すと、以下の図9のようになる。

上の図9から分かるように、主格の代名詞IはC-thatにc-commandされている。定のT-willを補部としてC-thatがあるわけだが、C-thatとT-willにサンドイッチされる形で主格の代名詞Iが使用されている。それもそのはず、C(補文標識)の定義が、TPを補部(complement)として取る機能範疇だからである。

Tがwillまたはhas等定(finite)の場合、それを補部として取るCは決まってthatかそれに対応するnull-∅であろう。一方、不定(infinitive)のT-toを補部として取るCは決まってforかそれに対応するnull-∅のはずだ。

不定のTの場合は、i prefer for him to go (図6)で見たように、目的格が付与される。この時、himが目的格なのは、C-forが他動性を持つ前置詞だからだ。これは先ほど見た目的格の付与条件と一致するrる。

また、不定のT-toを用い、Cにnullを用いた場合、

I prefer to go.

のような文になる。これは、

I prefer for me to go.

と対応する形だと言われている。よって、不定のT-toと共に使われるnull Cがc-commandする要素は、null case (要するに音声無し格)を取るとされる。

よって埋め込み節の場合、主格を使う条件は、

定のTをc-commandし、かつ定のTを補部にもつCにc-commadされる名詞に主格が付与される。

となる。

さらに、CP hypothesis(CP仮説)により、全ての節はCPなので、主文(main clause) I will help himも、C-∅を主要部とするCPである。すると、主節でもCにc-commandされるから主格が使われるという条件が使える。

注)

1、多くの本に、現代英語の普通名詞と固有名詞は、所有格(king’s, Tom’s等)と所有格以外という二つの格変化しか持たなくなったと書いてある。ただ、所有格を格変化の一種とみなせるかどうかは、生成文法の立場に立つとかなり微妙な問題である。それについては違う記事で論じるとして、今回は主格と目的格について論じる。

Reference)

安藤貞雄(2005)『現代英文法講義』東京、開拓社

Brinton, L. J and Arnovick L. K. (2017) The English Language – A linguistic History, Oxford; Oxford University Press.

Chomsky, N (1957) Syntactic Structures, Leiden; Mouton and Co.

Chomsky, N (1965/ 2015) Aspects of the Theory of Syntax – 50th Anniversary Edition with new preface by author, Cambridge; MIT Press. Originally published in 1965.

Chomsky, N (1972) Studies on semantics in Generative Grammar, Hague; Mouton.

Chomsky, N (1975) Reflections on language, New York; Pantheon Books.

Chomsky, N (1981) Lectures on Government and Binding – The Pisa Lecture, Hague; Mouton de Gruyter. (formerly published by Foris Publications)

Chomsky, N (1982) Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding, Cambridge; MIT Press.

Chomsky, N (1986 a) Knowledge of Language – Its Nature, Origin, and Use, New York; Praeger.

Chomsky, N (1986 b) Barriers, Cambridge; MIT Press.

Chomsky, N (1988) Language and Problems of Knowledge – The Managua Lectures, Cambridge; MIT Press.

Chomsky, N (1995) The Minimalist Program, Cambridge; MIT Press.

Chomsky, N (2000) New Horizon in the Study of Language and Mind, Cambridge; Cambridge University Press.

Chomsky, N. (2006) Language and Mind third edition, Cambridge; Cambridge University Press.

Dixon, R. M. W. (2005) A semantic Approach to English Grammar, Oxford; oxford University Press.

Haegenan, L. (2006) Thinking Syntactically – A Guide to Argumentation and Analysis, Oxford; Blackwell Publishing.

Hargeman, L. and Guéron J. (1999) English Grammar – A Generative Perspective, Oxford; Blackwell Publishing.

Huddleston, R. (1988) English Grammar – An Outline, Cambridge; Cambridge University Press.

Huddleston, R. and Pullum, G. K. (2002) Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge; Cambridge University Press.

Leech, G. (2004) Meaning and the English Verb third edition, first published by Pearson Education Limited. I used reprinted edition by Routledge (2013).

Radford, A. (1981) Transformational Syntax—A Student’s Guide to Chomsky’s Extended Standard Theory, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (1988) Transformational Grammar – A First course, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (1989) “Exclamative Particles is Spoken French” in Arnold, D. et al. (1989) Essays on Grammatical Theory and Universal Grammar, Oxford; Oxford University Press.

Radford, A (1997) Syntactic Theory and the Structure of English – A Minimalist Approach, Cambridge; Cambridge University Press.

Radford, A. (2004) Minimalist Syntax, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (2009) Analyzing English Sentences – a Minimalist Approach, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (2016) Analyzing English Sentences second edition, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (2018) Colloquial English – Structure and Variation, Cambridge; Cambridge University Press.

Radford, A. (2019) Relative Clause – Structure and Variation in Everyday English, Cambridge; Cambridge University Press.

Radford, A. (2020) An Introduction to English Sentence Structure second edition, Cambridge: Cambridge University Press.

Roberts, I. (2007) Diachronic Syntax, Cambridge; Cambridge University Press.

Rissanen, M. (1999) ‘Syntax’ in Lass, R. (ed.), The Cambridge History of the English Language Volume Ⅲ 1476-1776, Cambridge: Cambridge University Press. pp. 187-331.