生成文法的に関係代名詞節を作ってみる【生成文法解説5】

1)関係代名詞とは

伝統文法的には、関係代名詞は代名詞の一種だと考えられている。人を表す人称代名詞(he, you, they等)や、this, that等の指示代名詞等に加えて、関係代名詞というものがあると考えられている。

The man [ whom I met at the party ] was handsome.

という文について考えてみよう。[ ]で囲まれた部分[ whom I met at the party] で一つの文だと考えるとすっきりするかもしれない。一見奇異なようだが、英語はthe man という名詞の後ろに、その名詞を説明する一つの完結した文を取ることができる言語だと考えてみよう。すると、[ whom I met at the party] が一つの文だと考えても違和感がないはずだ。

ここで、[ ] で囲まれた部分(いわゆる関係代名詞節)の元々の語順を考えてみたい。英語は動詞の後ろに目的語(動作の対象)を置くタイプの言語だから、[ whom I met at the party] は元々の語順ではないと考えられる。元の語順は[ I met whom at the party ] だろう。

この[ I met whom at the party ] に使われているwhomは「誰」という意味の疑問詞ではなく、[ ]で囲まれた節(文)の直前にあるthe manを指す「彼」という意味の代名詞の一種であると考えよう。すると、[ I met whom at the party ] は、実質[ I met him at the party ]と同じであるということが分かる。

即ち、the man「男」と言っておいて、それはどんな男なのかという情報を付け加えるのに、[I met him at the party] 「その男とパーティで会った」と言っているだけである。

ただし、このように名詞の直後に置かれる節で使われる代名詞は、普通の代名詞(him等)ではなく関係代名詞を使うというルールがある。よって、[ I met him at the party ]のhimの所をwhomに変えて、[ I met whom at the party ]と言わなくてはならない。

さらに、whomはこの場合、the manを指す代名詞であり、もう既に聞き手が知っている情報である(こういうものを旧情報と呼ぶ)。こうした聞き手が既に知っていると思われる情報は、できるだけ文の前の方に置かれることが知られている。こうすることで、旧情報(聞き手が既に知っていること)から新情報(聞き手がまだ知らないこと)という文の流れを作り出し、聞き手の理解のための負担を減らそうとしているらしい。よって、旧情報whom「彼」を文頭に持ってきて、I met at the party「私がパーティで会った」という新情報を文の後ろに置く。すると、[ whom I met at the party] という語順が完成する。これをthe man にくっつけて、the man [ whom I met at the party] とする。こうして関係代名詞節を作るというのが伝統文法的な方法論である。

では、生成文法的にはどのように関係代名詞節を作っているのだろうか。

2)生成文法的に関係代名詞節を作る— wh-movement によるアプローチ

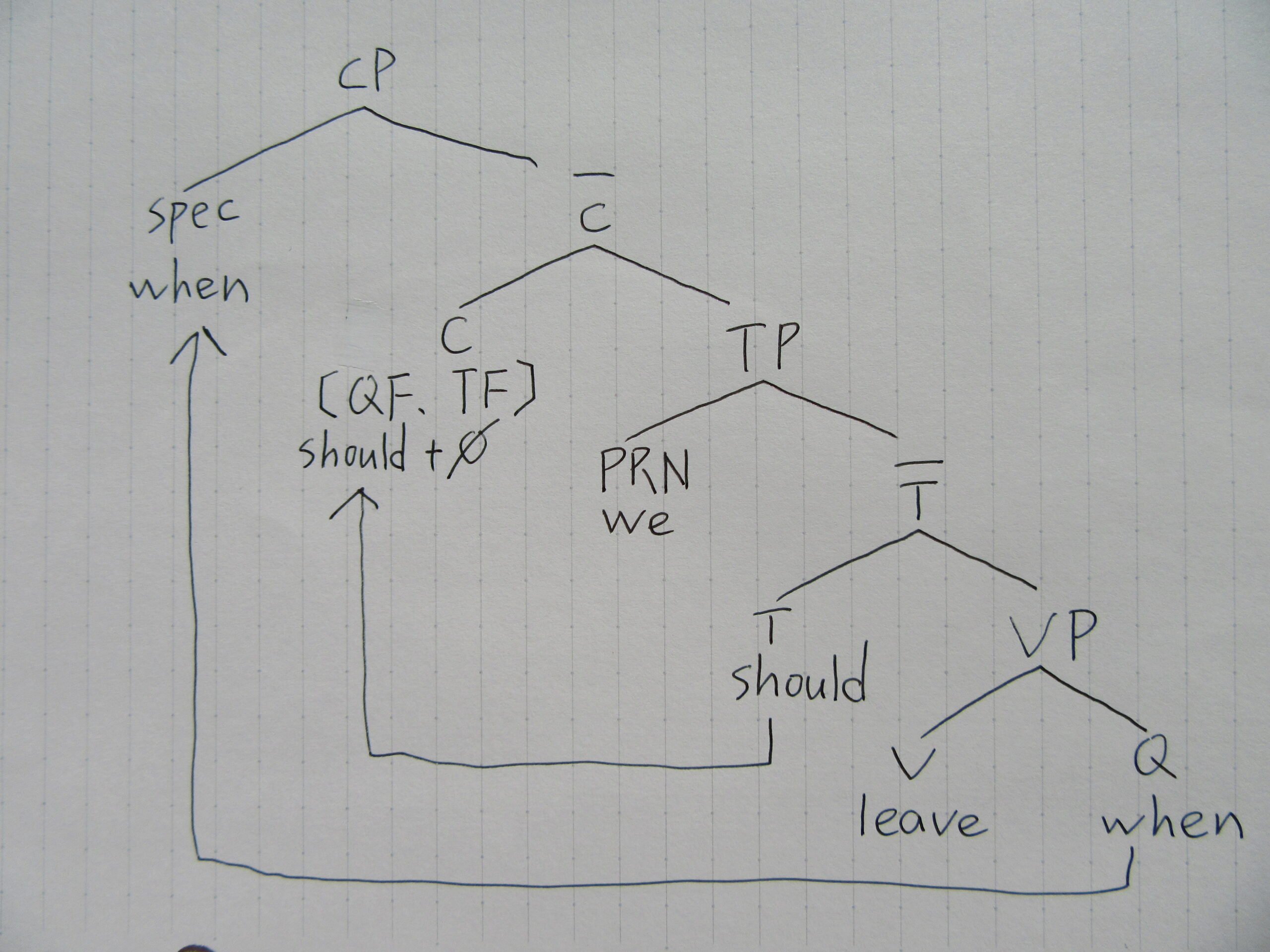

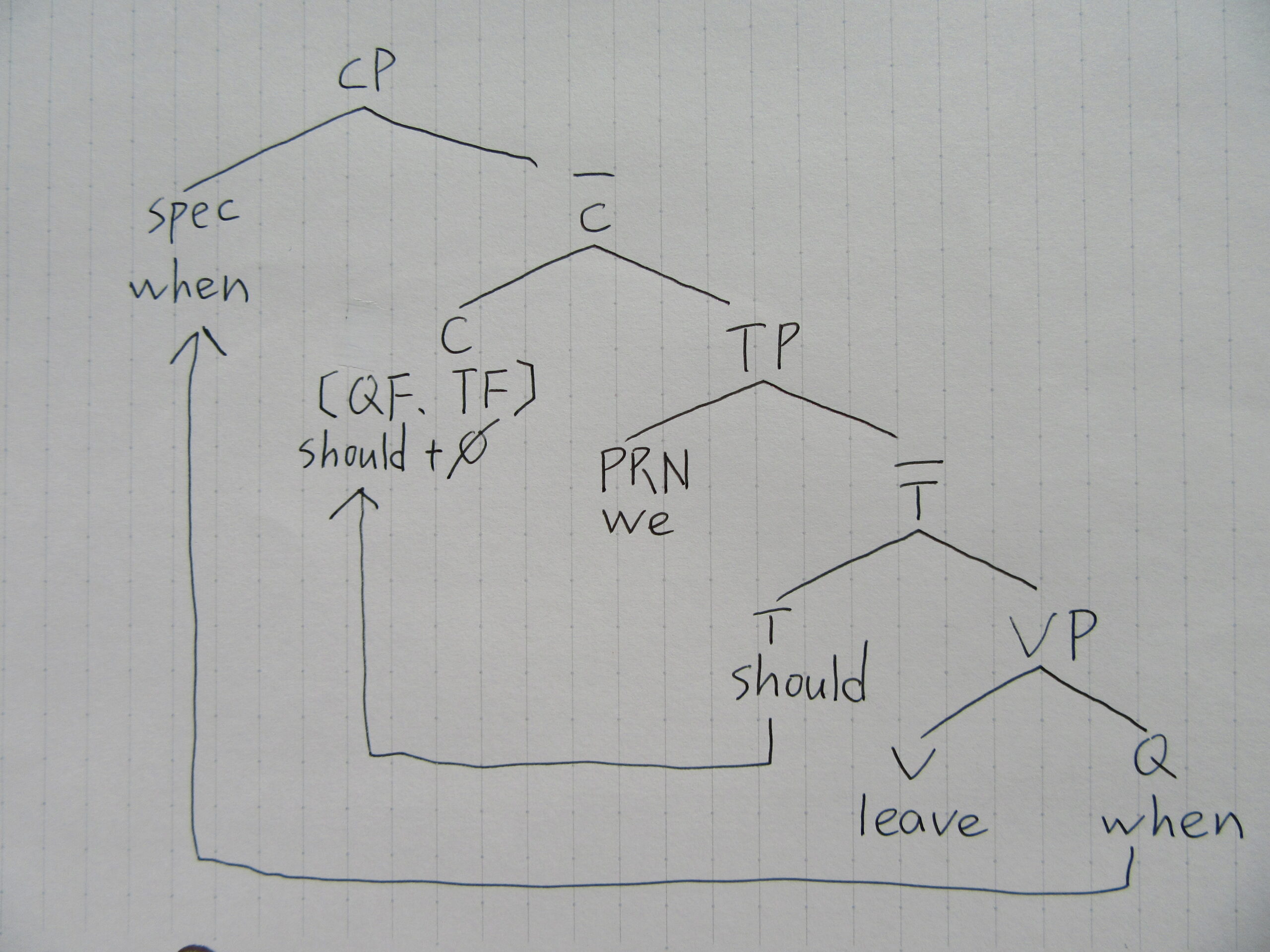

「生成文法解説4」で解説したように、wh-疑問文は、wh-疑問詞(what, when, which等)を元々あった場所から文頭に移動させることで作られている。以下の図1に、When should we leave? というwh-疑問文を分析した樹形図(図1)を載せる。

ここでポイントとなるのは、疑問詞whenが当初から文頭にあったのではなく、元々の位置から移動してきて文頭にやってきたという点である。この、When should we leave? という疑問文は、We should leave at 7 o’clock. 等の文の at 7 o`clock の部分を聞いているのである。よって、以下の二文のような対応関係が見られる。

We should leave at 7 o’clock.

We should leave when?

この二番目の例は決しておかしな文ではなく、at 7 o’clock の部分が聞き取れなかった時などに用いられる問い返し疑問文として使うことができる。CNN Newsを聞いていると、こういった例に出くわすことがある。

さらに、動詞の修飾関係を考えても二番目の例が好ましい。いつ出発するのかという、動作を修飾するための副詞なので、at 7 o’clock と同じ個所、即ち修飾する動詞leaveのすぐ近くに出現してしかるべきである。

よって、whenはこの二番目の例で使われたような、文末の位置から移動してきて、文頭に着地した形となる。この形、何か見覚えが無かろうか。

そう、関係代名詞節である。

The man [ whom I met at the party ] was handsome.

上の例の[ ]で囲まれた部分は関係代名詞whomで始まっているので、関係代名詞節と呼ばれている。この節も、もともとは関係代名詞whomが動詞metの後ろにあり、その関係代名詞を文頭に移動してきて作ったものだと考えることはできないだろうか。

要するに、[ I met whom at the party] から、関係代名詞whomを文頭に移動させて、[ whom I met at the party ]を作るのだ。

さて、移動してきたwhomは生成文法的にどの位置に着地するのだろうか。先ほどの図1を見ながら考えてほしい。Wh-疑問詞と対応させたいなら、CPの指定部(specifier of C)に着地させるべきである。

このことを勘案に入れながら、関係代名詞節[ whom I met at the party ] を生成文法的に作ってみようではないか。

まず、動詞meetと関係代名詞whomをくっつけて(mergeさせて)、動詞句VP[ meet whom ]を作る。Whomを関係代名詞(即ち代名詞の一種)と考えると、whomがこの位置に出現することは理にかなっている。I met him. のように、meetはその直後に出会った対象の人が置かれるタイプの動詞だからである。たとえ関係代名詞であっても、この語順は守られるはずである。

こうしてできたVP[ meet whom ]を前置詞句PP[ at the party ]とくっつけるわけだが、ここでadjunct(付加部)という概念を紹介したい。Adjunct(付加部)とは、head(主要部)、complement(補部)、specifier(指定部)に続く第四のカテゴリーである。

3)主要部(head)、補部(complement)、指定部(specifier)、そして付加部(adjunct)とは

ここでおさらいとして、head (主要部)、complement(補部)、specifier (指定部)の定義や特徴を例と共に見てみよう。

Head(主要部)とcomplement(補部)

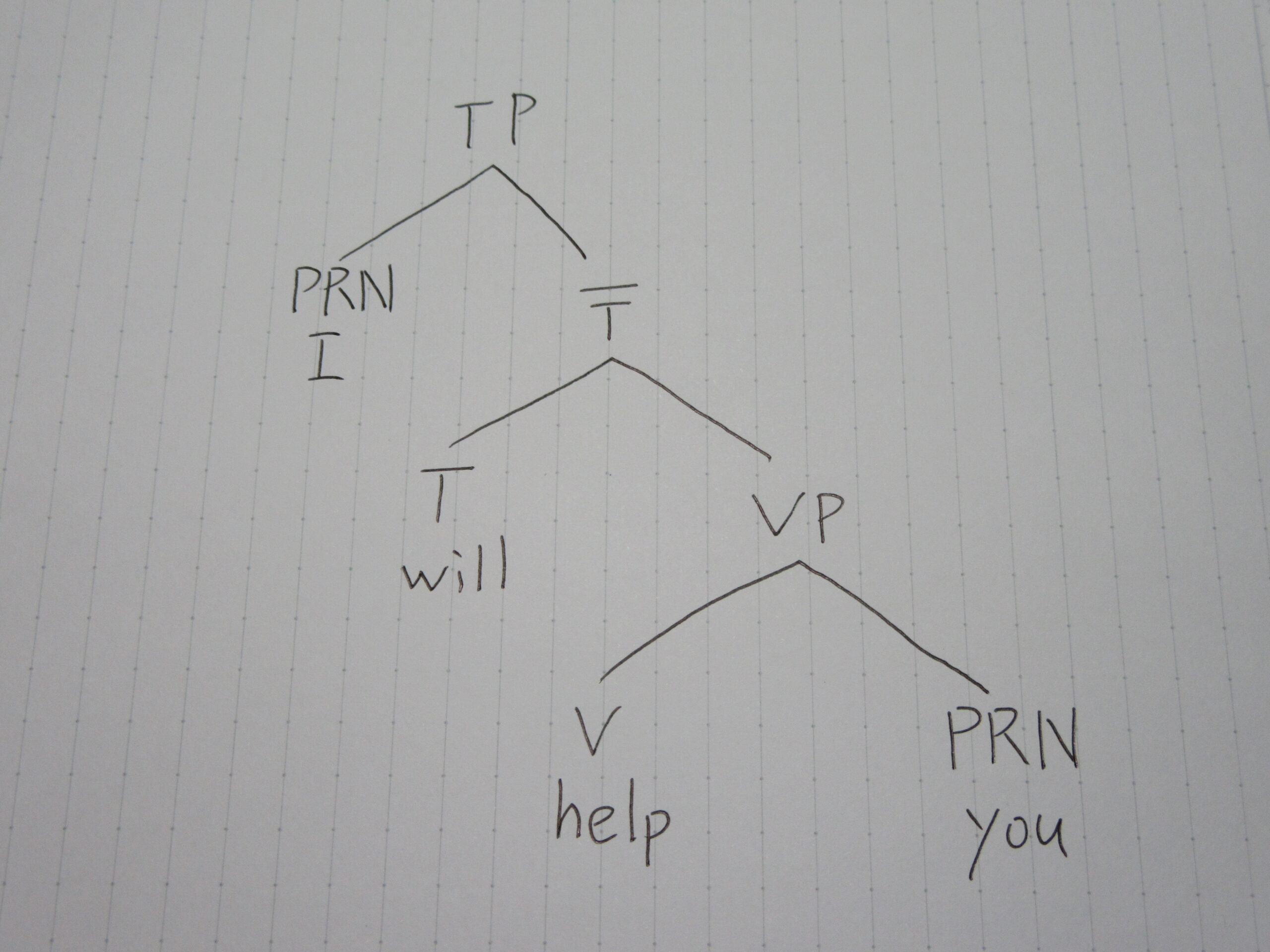

動詞helpと代名詞youをくっつける(専門用語でmerge)と、[ help you ]というフレーズができる。また、以下の例のように、

I will help.

I will [ help you ].

と言えることから、こうしてできた[ help you] というフレーズは、動詞が出現するところに出現することができることが分かる。

一方、

You are tired.

[ Help you ] are tired.

と言えないことから、[ help you ]というフレーズは、代名詞youが出現するところには出ることができないことが分かる。

以上から、動詞helpと代名詞youを接着(専門用語でmerge/併合)して作ったフレーズ [ help you ]は、全体として動詞としての機能を持っていることが分かる。よって、[ help you ]は動詞句(Verb Phrase/ VP)と呼ばれる。

また、この動詞句としての性質は、代名詞youによってもたらされいるのではなく、動詞helpによってもたらされていると考えられる。よって、動詞helpは動詞句(VP)[ help you ]全体の性質を決める主要部(head)であると言われている。また、動詞句[ help you ]に使われるyouのように、主要部と併合してフレーズ(句)を作る要素を補部(complement)と呼ぶ。主要部である動詞helpと、補部である代名詞youを併合して、動詞句(VP) [ help you ] を作るのだ。

以上から、主要部(head)とは、あるフレーズの性質を決める要素であり、補部(complement)とは、そうした主要部と結びついて句(Phrase/フレーズ)を作る要素だと定義できそうだ。

また、[ help you ]は、動詞helpの性質を引き継いでおり、なおかつ語数が多くなっているので、まるでhelpを映写機で拡大投射したみたいである。よって、動詞句[ help you ]は動詞helpの投射(projection)であるという。

こうしてできた動詞句VP[ help you ]と時制要素(Tense/ T)-willをくっつける(併合する/mergeする)ことで、[ will help you ]というフレーズ(句)が得られる。

英語はVP [ help you ] で見たように、主要部である動詞helpに、補部である代名詞youが続くタイプの言語である。即ち英語は、主要部(head)⇒補部(complement)という語順を取る言語である。生成文法の考え方では、このように、あるフレーズ(句)で主要部⇒補部という語順を取る言語は、他のどんなフレーズであっても主要部⇒補部という語順を取るとされている。そのことを勘案に入れると、時制要素(T)- will とVP [ help you ]を併合してできる[ will help you ] というフレーズは、willが主要部でVP[ help you ] が補部であると言える。(図2を参照)

Willは時制要素(Tense/ T)であるので、[ will help you ]は時制句(TP/ Tense Phrase)であると言えそうだ。確かにこれは部分的に正しい。[ will help you ]というフレーズが主要部willの投射であることは紛れもない事実である。しかし、[ will help you ]は何かが足りない。これをTP/ Tense Phraseとして一つの完結した要素だと考えるには、何かが足りていない気がしてならない。そう、主語が足りないのだ。

ここに主語として代名詞Iを加えて、一つの完成した要素TP [ I will help you ]が得られる。

上の図2から分かるように、[ will help you ]は主要部will と補部VP[ help you ]を併合してできた要素である。[ will help you ]は主要部will の投射であることには間違いないが、[ will help you ]よりさらに大きなwillの投射[ I will help you ]が存在する。この時、[ will help you ]はwill の投射ではあるが、さらに大きなwill の投射[ I will help you ]よりは小さいので、[ will help you ]を主要部will の中間投射と呼ぶ。こうした中間投射とくっついて(併合して)最大投射を作る代名詞I のような要素を指定部(specifier)と呼ぶ。

整理すると、あるフレーズ(句)全体の性質を決める要素が主要部(head)である。この主要部と併合してフレーズを作る要素が補部(complement)である。こうしてできたフレーズが不完全で、同じ主要部を持つより上位の投射が存在する時、主要部と補部が併合したものを中間投射と呼び、その中間投射と併合して最大投射を作る要素を指定部(specifier)と呼ぶ。

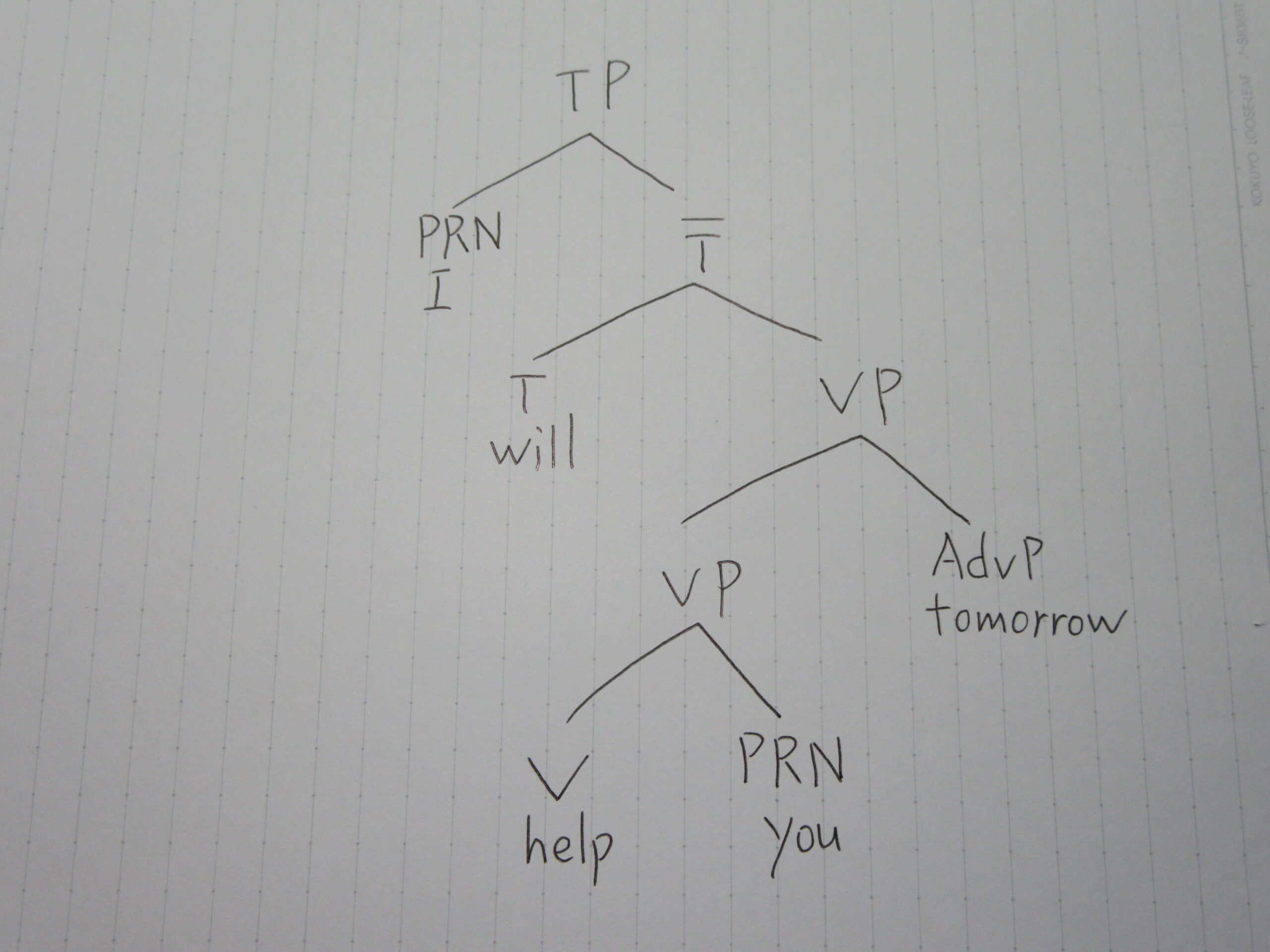

さて、ここで第4の要素adjunct(付加部)を紹介する。以下の例で使われるtomorrowが付加部の例である。

I will help you tomorrow.

この例の作り方は先の例とほぼ同じである。動詞helpと代名詞youを併合してVP[ help you ]を作る。このVP[ help you] と副詞句(Adverb Phrase) tomorrowを併合して [ help you tomorrow ]を作る。ここで問題なのが、[ help you tomorrow ]のカテゴリーだ。このフレーズは、willの後ろに出ることができるから、VP(動詞句)である。

このように、VP[ help you ]と副詞句tomorrowoを併合して[ help you tomorrow ]を作ると、出来上がった[ help you tomorrow ]もVPであるという摩訶不思議な現象が起こる。この副詞句tomorrowのような、併合した先のカテゴリーに全く変化を及ぼさない要素を付加部(adjunct)と呼ぶ。図3を参照

強いて言えば、付加部がつくことで動詞句(VP)[ help you] の語数が増えているので、付加部の働きは、「語順を増やして自身の併合する対象をより大きくする」だと言える。

要するに付加部がついてもT-barがTPになることはないし、NPがDPになることもない。付加部がつくと、カテゴリーには全く変化は生じないが、より大きな(より語数の多い)要素が誕生するのだ。

4)wh-movementによるアプローチ (続き)

動詞meetと関係代名詞whomを併合してVP[ meet whom ]を作るところまで見た。そこに前置詞句(Preposition Phrase/ PP)[ at the party ]を併合するわけだが、この前置詞句は付加部として扱われる。よって、VP[ meet whom ]にPP[ at the party]を併合しても、さらに大きな(語数がさらに多い)VP[ meet whom at the party ]が得られるだけで、カテゴリーの変化は全く見られない。

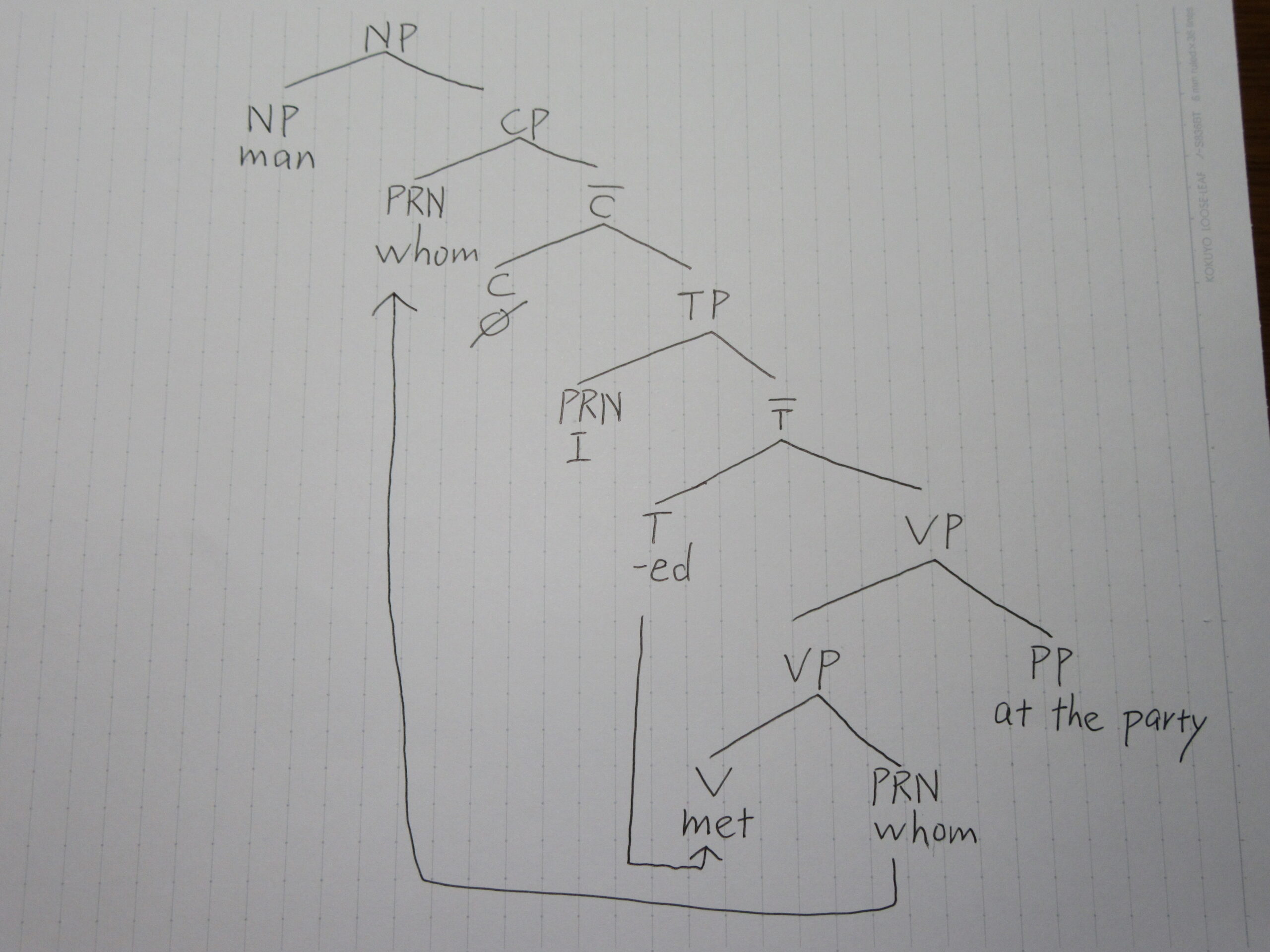

こうしてできたVP[ meet whom at the party] を時制要素である語尾T-edと併合させ、T-bar[ -ed meet whom at the party ]が誕生する。このT-barは指定部として代名詞Iを取り、TP[ I -ed meet whom at the party ]ができる。こうしてできたTPを読み上げるとき、時制語尾-edは適切なhost(主)と一緒に発音されなければならない。T-edは動詞にくっつくタイプの語尾である。よって、T -ed を樹形図上で一つ下の位置にある動詞meet の位置に下ろしてきて発音する。図4を参照

こうしてできたTP[ I -ed meet whom at the party ]を補文標識(complementiser/ complementizer/C)と併合させるのだが、今回このCはnull constituentである。即ち、読み上げられない(音声表示がゼロになる)要素∅である。このC-∅とTP[ I -ed meet whom at the party ]を併合すると、C-bar[ ∅ I -ed meet whom at the party ]が誕生する。

このC-barの指定部に関係代名詞whomを移動させると、CP[ whom ∅ I -ed meet whom at the party ]が得られる。関係代名詞whomは元々あった場所に自らのコピーを残してきていると考えられている。まあ、抜け殻みたいなものだと考えてほしい。

5)関係代名詞whomの着地点

元々VP[ meet whom] の補部にあった関係代名詞whomが移動してくるわけだが、その着地点がなぜCPの指定部(specifier of C)の位置かと言うと、まず一つは、wh-疑問文と対応させるための理論的整合性が挙げられる。以下にwh-疑問文When should we leave?を分析した図1を再掲する。

ここでは、Cの位置が元から存在した語尾∅と、Tの位置から移動してきたshould に占められている。そして、そのshouldの前の位置、即ちCPの指定部の位置に疑問詞whenが移動してきている。

「生成文法解説4」で紹介したように、生成文法ではoperatorという概念を想定しており、このoperatorが作用することで、ある文を単なる叙述から、wh-疑問文、yes-no 疑問文、否定文、(if等の)条件文、関係代名詞節等へと変化させると考えられている。

When should we leave? というwh-疑問文の場合、この文(節)をwh-疑問文にしているのは、CPの指定部にある疑問詞whenである。

これと対応するように、ある文(節/CP)を普通の叙述から関係代名詞節に変えるには、やはりCPの指定部にrelative operator(関係詞オペレータ)が存在すると想定することが理論上望ましい。

そして、[ whom I met at the party ]という節(CP)が関係代名詞節だと解釈されるのは、やはり関係代名詞whomが存在するからであろう。よって、このwhomをrelative operatorとして考えることが妥当であろう。ここで、wh-question operator (Wh-疑問文オペレータ)がCPの指定部にあったことから、relative operatorである関係代名詞whomもCPの指定部に存在すると考えると理論的整合性が保たれる。よって、関係代名詞whomが移動してきた着地点はCPの指定部だと考えられている。

移動してきた関係代名詞の着地点としてCPの指定部が好ましい理由は他にもある。Whomが図4のようにspecifier of C(CPの指定部)の位置にあるなら、CP[ whom ∅ I -ed meet whom at the party ]という語順が保たれるはずである。要するに、関係代名詞whomの後にC-∅が来て、その次にTPが来るという語順だ。Cとは、補文標識(complementiser/ complementizer)のことで、I know [ that he is guilty]. 等に使われるthatのことである。さらに言うと、TPとは[ he is guilty] の部分である(要するに普通の文のところ)。よって、ざっくり言うと、関係代名詞節は、関係代名詞⇒that節などに使われるあのthat⇒普通の文(ただし移動していった関係代名詞の部分がsilent copyという発音されない要素になっているので、そこが欠けているように映る)という語順になるはずである。

ここで興味深いのが、C(complementiser/ complementizer/補文標識/いわゆるthat節のthat)の部分をきちんとと音声を持つthatとして発音している例が昔の英語に存在するのだ。

A doghter [ which that called ] was Sophie.

[Middle English: Traugott (1972: 156) . quoted by Radford (1988: 486) ]

上の例では、[which that called]という[ ]で囲まれた部分が関係代名詞節である。Middle English (中英語)とは、1100~1500年頃まで話されていた英語のことである。この例は、現代英語訳をすれば、a daughter [ who called ]was Sophie. になると思われるものである。日本語訳は「呼んだ娘はフィーだった」であろう。

興味深いのは、もちろん人に対し関係代名詞whichを使っているところでもあるが、ここは今無視するとして、which thatというように関係代名詞whichの後ろに補文標識(C/要するにthat節などに使われるthat)が来ているところである。昔の英語でこのような例が確認されていることから、CP[ whom ∅ I -ed meet whom at the party ]を図4のように、CPの主要部Cに∅(null constituent)を取るCPだと分析することの妥当性が得られる。このC-∅は、I know [ that he is guilty]と同じ意味で使われるI know[∅ he is guilty]に出現する∅と実質同じであると考えられる。

現代英語で関係代名詞節をCP[ whom that I -ed meet whom at the party ]と言えない理由はspecifier-head relationを使えば一応学術的に説明できるのだが、ややこしくなるのでここでは割愛する。代わりに、現代英語では、Doubly Filled Comp Filter(二重に満たされたCフィルター)というフィルターで、which thatやwho that等を音声的にはじいていると説明することにとどめたい。

Doubly Filled Comp Filter とは、音声にのみ適応される一種のフィルターであり、これに引っかかるものをはじいていると考えられる。CPのhead(主要部)Cとspecifier (指定部)の両方が音声を持つ要素で満たされた場合(要するにwhich thatやwho that等)、補文標識(C)thatをnull(音声無し/ I know [∅ he is guilty] の∅)にするという規則である。なぜそうなるのかという説明の力は全く持っていないこの規則であるが、現代英語を記述するのは大変便利である。実はwhich thatなのに、この規則のせいでthatから音声表示が取り上げられるとすると、which ∅になる説明がつくのだ。昔の英語はこうした規則の対象外だったから、which thatやwho thatが大量に見つかるというのである。

ただ、このDoubly Filled Comp Filterは、繰り返しになるが、実は何も説明していない。なぜDoubly Filled Comp Filterというルールがあるのかと問うても、現代英語ではwhich that~やwho that~という形の関係代名詞節が許されないから、という答えが返ってくる。そこで、なぜ現代英語ではwhich that~やwho that~という形の関係代名詞節が許されないのかと問うても、それはDoubly Filled Comp Filterというルールが働いているからだという答えが返ってくる。そこで、なぜDoubly Filled Comp Filter といルールが存在するのかと聞いても・・・以下略。要するに、無限ループに陥ってしまうのだ。こういうものをcirculatory(循環)と呼ぶらしい。

このように、関係代名詞は元々あった場所から移動してきて、CPの指定部に着地すると考えられている。

即ち、

The man [ whom I met at the party ] was handsome.

の[ ]で囲まれた部分[ whom I met at the party ]が関係代名詞節であり、これは生成文法的にはCPである。VP[ meet whom ]内にあった関係代名詞whomがwh-movement(wh移動)によって、CPの指定部(要するに節の一番前)に着地しているのである。この関係代名詞whomがrelative operator(関係詞オペレータ)としてCPの指定部に存在しているおかげで、CP [ whom I met at the party ]全体が単なる叙述ではなく関係代名詞節だと解釈されるのだ。

6)できたCPをどうするか

こうしてできた関係代名詞節[whom I met at the party ]はCP(要するに節)である。このCPを名詞句(NP) manと併合することで[ man whom I met at the party ]を作るわけだが、CP[whom I met at the party ]は付加部(adjunct)として扱われる。そのため、CP[whom I met at the party ]を併合してもNP-manはさらに大きなNP[man whom I met at the party ]になるだけである。

こうしてできたより大きなNP[man whom I met at the party ]を冠詞(Determiner)-theと併合することでDP[the man whom I met at the party]ができる。ここで注意したいのが、図5のように、D-theはNP-manと併合するのではなく、NP[ man whom I met at the party ]全体と併合している点である。Theという定冠詞で特定できる理由はここにある。NP-man「男」だけなら世の中にいくらでもいるから定冠詞theで特定できない。しかしNP [ man whom I met at the party ]全体なら「パーティで私が会った男」という意味の大きな名詞句(NP)になる。そんな男所詮は数が知れているので定冠詞theで特定可能なのだ。

このDP[ the man who I met at the party ]をあらかじめ作っておいたT-bar [ was handsome ]と併合することで、TP [ the man whom I met at the party was handsome ]が出来上がる。

最後の方は少し雑になったが、何とか生成文法的に関係代名詞節を作ることができた。

なお、whomの所をwhoに変えると the man who I met at the party was handsome という文ができる。

7)operator movementによるアプローチ

音声表示がゼロになるrelative operator(関係詞オペレータ)を使って関係代名詞節を作ってみたい。

動詞meetと代名詞operatorを併合してVP [ meet Op]を作る。先ほどの関係代名詞whomの場合は、明らかな音声表示を持つ(要するに、発音に現れる)関係代名詞whomがrelative operator(関係詞オペレータ)として機能していたが、今回は音声表示がゼロの(要するに、統語的な機能を持つが読み上げられない)operatorを用いる。これは、音声がないだけで、統語的には関係代名詞と同じ働きをすると考えられている。

こうしてできたVP[ meet Op]を付加部PP[ at the party ]と併合してより大きなVP[ meet Op at the party ]を作る。さらに、このVP[ meet Op at the party ]をT-edと併合してT-bar [ -ed meet Op at the party ]を作る。さらにこのT-bar [ -ed meet Op at the party ]を代名詞Iと併合してTP[ I -ed meet op at the party ]を作る。ここまでは、whomを使った関係代名詞と似た流れである。図6を参照。

ここでこのTP[ I -ed meet Op at the party ]を補文標識(complementiser/complementizer/C)と併合させるのだが、ここで、C-thatとTPを併合させると考えよう。すると、C-bar[ that I -ed meet Op at the party ]が得られる。図6を参照

ここで、VP[ meet Op] 内にあったrelative operator (関係詞オペレータ)が移動してきて、CPの指定部(specifier of C)に着地するとしよう。この位置は、先ほど見た関係代名詞whomを使った関係代名詞節で、移動してきたwhomが着地する地点である。このCPの指定部という位置にrelative operator (関係詞オペレータ)が存在するからこそ、CP[ Op that I -ed meet Op at the party ]は単なる叙述ではなく関係代名詞節だと認識されるのだ。

このrelative operatorは無音であるため、発音する時、このCPはthat I met at the partyになる。ちなみにT-edをV-meetに下ろすAffix hoppingを適用済みである。

また、このCP[ Op that I -ed meet Op at the party]をNP-manに併合することで、さらに大きなNP[ man Op that I -ed meet Op at the party ]を作る。さらにこのNP[ man Op that I -ed meet Op at the party ]全体を冠詞(determiner)theと併合することでDP[ the man Op that I -ed meet Op at the party ]が得られる。

さて、CP[ Op that I -ed meet Op at the party ]はCPの主要部Cと指定部がそれぞれOpとthatで占められているが、これは先ほど紹介したDoubly Filled Comp Filter 的に見て大丈夫なのであろうか。Doubly Filled Comp Filterは、音声表示にのみ働く除外フィルターみたいなものである。CPの指定部と主要部が両方とも音声を持つ要素に占められた場合(要するにwhich that やwhom that等)に作動し、そのような表現で使われるC-thatを無音のC-∅に変える規則である。要するにwhich thatやwhom that等をwhich ∅やwhom∅に変えるのだ。ここで使われているrelative operatorは無音の要素なのでDoubly Filled Comp Filterには引っかからない。

また、CP[ Op that I -ed meet Op at the party ]のC-thatをC-∅に変えることもできる。これは、I know [ that he is guilty]をI know [ ∅ he is guilty ]に変えるのと全く同じ操作である。こうしてCP [ Op ∅ I -ed meet Op at the party ]が得られた。これを発音すると、I met at the party となる。このCPをNP-manと併合すると、NP[ man Op ∅ I -ed meet Op at the party ]になり、冠詞theをつけて発音すると、the man I met at the party という、いわゆる「関係代名詞の省略形」が得られる。

ここで少し考えてみよう、これは本当に「関係代名詞の省略形」なのだろうか。今回省略したのはC-thatである。これを無音の要素C-∅に変えただけだ。このC-∅は、C-thatと同じく、I know [ that/∅ he is guilty ]に使われるthat節のthatと実質は同じである。ゆえに、「関係代名詞のthat」と言われているこのthatは、実は関係代名詞ではなく、補文標識のthatなのである。要するに、I think that he is guilty等のthatと同じthatである。

関係代名詞節に使われるthatが関係代名詞ではない根拠は色々あるが、まず第一に樹形図を書くと(図4~6を参照)Cの位置に来るというのが一番の根拠であろう。樹形図を書くと一目瞭然なのだ。

また、本当の関係代名詞whichやwhoは、who(主格)⇒whom(目的格)⇒whose(所有格)や、which(主格・目的格)⇒whose(所有格)というように、普通の代名詞のように格変化形を持つ。普通の代名詞とは、I (主格)⇒me(目的格)⇒my(所有格)などである。

一方ほ「関係代名詞」と言われるthatは、that(主格?) ⇒that(目的格?)⇒*that’s (所有格?) というように、一切格変化をしない。これは、いわゆる「that節のthat」と全く同じである。

さらに、thatはthat is greatのように指示代名詞として用いられた時などは強く読まれるが、I think [ that he is guilty] のように、「that節のthat」として用いられた時は弱く読まれる。このような弱く読まれる読み方を弱形と呼ぶ。「関係代名詞のthat」も弱形で読まれることから、この所謂「関係代名詞のthat」が実は「that節のthat」と実質的に同じだと分かる。

この補文標識thatは、the man [ that I met at the party ] was handsome のように、後ろに主語と動詞が続く場合は省略できると学校で習ったと思う。確かに、補文標識 (C)-thatを省略して、the man [ I met at the party ] was handsome と言うことができるとは、先に述べた通りである。

ただし、この補文標識thatを省略できない例も存在する。

The man [ that appeared ] was handsome.

*The man [ appeared ] was handsome.

確かに、このような場合thatではなく、関係代名詞whoを使うのが自然だろうが、そこは今論じないことにする。問題は、上の例のように補文標識(Complementiser/ C)-thatの後ろに主語がないため、この補文標識thatは省略できないとされているところである。

果たして、本当にそうなのだろうか。以下の例は初期近代英語(Early Modern English)と呼ばれる、1500年~1750年くらいの期間に使われていた英語の例である。

I know there is noe Man [ can doe more than your self ] (Perrot 37 [Quoted by Rissanen 1999: 298])

この例を現代英語訳すると、

I know there is no man [ that can do more than yourself ]か、

I know there is no man [ who can do more than yourself ]であろう。

ここで重要なのが、実際の使用例が、

I know there is no man [ Op ∅ can do more than yourself ]の形になっている点である。

つまり、関係代名詞節に使われる関係代名詞と補文標識がどちらも音声無しになっているのだ。そして、音声無しの補文標識C-∅の後ろに主語がない。このような場合、現代英語では関係代名詞か補文標識thatのどちらかが音声を持つ形として現れるはずである。しかし、数百年前の英語では、どちらも音声無しという形が許容されていた。もっと言うと、さらに昔の英語でもこのような「関係代名詞と補文標識両方音声無し型」が確認できる。

つまり、現代英語に適用される決まりは、昔の英語には通用しなかったようである。

以上長々書いてきたが、関係代名詞句は、wh-movementかoperator movementで作ることができるのである。

Reference

安藤貞雄(2005)『現代英文法講義』東京、開拓社

Brinton, L. J and Arnovick L. K. (2017) The English Language – A linguistic History, Oxford; Oxford University Press.

Chomsky, N (1957) Syntactic Structures, Leiden; Mouton and Co.

Chomsky, N (1972) Studies on semantics in Generative Grammar, Hague; Mouton.

Chomsky, N (1975) Reflections on language, New York; Pantheon Books.

Chomsky, N (1981) Lectures on Government and Binding – The Pisa Lecture, Hague; Mouton de Gruyter. (formerly published by Foris Publications)

Chomsky, N (1982) Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding, Cambridge; MIT Press.

Chomsky, N (1986 a) Knowledge of Language – Its Nature, Origin, and Use, New York; Praeger.

Chomsky, N (1986 b) Barriers, Cambridge; MIT Press.

Chomsky, N (1988) Language and Problems of Knowledge – The Managua Lectures, Cambridge; MIT Press.

Chomsky, N (1995) The Minimalist Program, Cambridge; MIT Press.

Chomsky, N (2000) New Horizon in the Study of Language and Mind, Cambridge; Cambridge University Press.

Chomsky, N. (2006) Language and Mind third edition, Cambridge; Cambridge University Press.

Dixon, R. M. W. (2005) A semantic Approach to English Grammar, Oxford; oxford University Press.

Haegenan, L. (2006) Thinking Syntactically – A Guide to Argumentation and Analysis, Oxford; Blackwell Publishing.

Hargeman, L. and Guéron J. (1999) English Grammar – A Generative Perspective, Oxford; Blackwell Publishing.

Huddleston, R. (1988) English Grammar – An Outline, Cambridge; Cambridge University Press.

Huddleston, R. and Pullum, G. K. (2002) Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge; Cambridge University Press.

Radford, A. (1981) Transformational Syntax—A Student’s Guide to Chomsky’s Extended Standard Theory, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (1988) Transformational Grammar – A First course, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (1989) “Exclamative Particles is Spoken French” in Arnold, D. et al. (1989) Essays on Grammatical Theory and Universal Grammar, Oxford; Oxford University Press.

Radford, A (1997) Syntactic Theory and the Structure of English – A Minimalist Approach, Cambridge; Cambridge University Press.

Radford, A. (2004) Minimalist Syntax, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (2009) Analyzing English Sentences – a Minimalist Approach, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (2018) Colloquial English – Structure and Variation, Cambridge; Cambridge University Press.

Radford, A. (2019) Relative Clause – Structure and Variation in Everyday English, Cambridge; Cambridge University Press.

Radford, A. (2020) An Introduction to English Sentence Structure second edition, Cambridge: Cambridge University Press.

Roberts, I. (2007) Diachronic Syntax, Cambridge; Cambridge University Press.

Rissanen, M. (1999) ‘Syntax’ in Lass, R. (ed.), The Cambridge History of the English Language Volume Ⅲ 1476-1776, Cambridge: Cambridge University Press. pp. 187-331.