1,現代英語の否定文

英語の否定文を考察すると面白いことが分かる。動詞や助動詞が生成文法的にどの位置に存在するかが分かるのだ。

He watches TV. といった助動詞なしの文は少し議論が複雑になるので、mayやwill等助動詞を用いた文から見てみよう。

否定文を考察する前に、まず肯定文を考察してみよう。

例えば、以下の文は現代英語として文法的である。(要するに正しい文である)

You may watch TV.

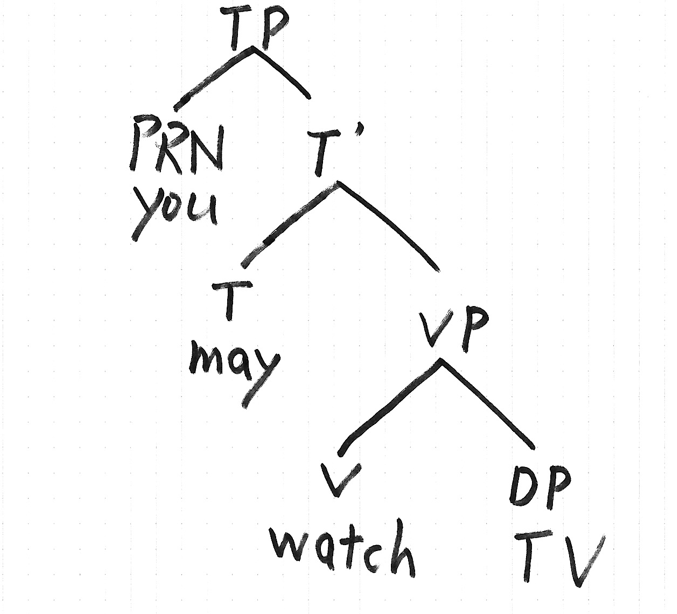

これを樹形図を書いて分析すると、以下の図1のようになる。

因みに、これを〔〕だけで表すと、以下のようになるが分かりにくい。

[TP you [T may [VP [V watch [DP TV]]]]

この文(you may watch TV)の作り方は、まずV-watchとDP-TVを併合(Merge)してVP[watch TV]を作る。

このVP[ watch TV ]をTense-mayと併合して、T-bar [may watch TV]を作る。

このT-bar [ may watch TV ]を指定部(specifier)であるyouと併合することで、TP[ you may watch TV ]が得られる。

Tense の位置とは、この位置にwill等の時を示す助動詞が出るからこの名がついた。樹形図上ではVPの上に出現する。

さて、これを否定文にするとき、notをどの位置に入れるか注目して見よう。

You may not watch TV.

というように、助動詞mayの後ろかつ動詞watchの前にnotを入れる。

そこで、notという単語がNegative Projection(NEGP)という位置で生成されるという仮説を立てる。

さらにnotそのものは基本的に移動しないので、主要部(head)ではなくspecifier(指定部)の位置に生成されると考える。

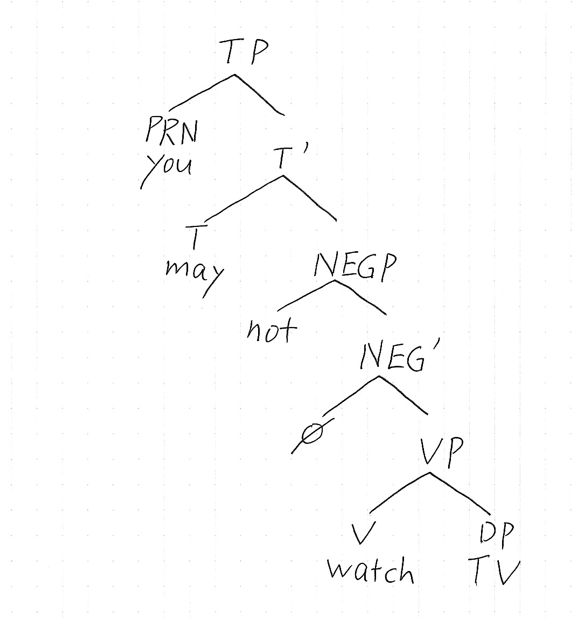

すると、以下のような樹形図が得られる。(図2)

因みに、これを[ ]だけを使って表すと、下のようになる。

[TP you [T may [NegP not [Neg ∅ [VP [V watch [DP TV]]]]]]

樹形図と同じことを表しているのだが、やはり見にくい。

例のごとく、you may not watch TV という文を作る手順は、樹形図の下から組んでいくことになる。こうしたbottom-up方式は、Chomsky(1995)で提唱されたMinimalist Approach(最小アプローチ)に基づいている。

語彙が脳みその記憶領域に入っており、それを順番に組み上げていってフレーズや文を作るという考え方だ。

この「順番に組み上げていく」というプロセスが、「二つの要素をくっつけてより大きな一つの要素を作る」というプロセスMerge(併合)を指す。

Minimalist Approachでは、Mergeのみで文が組み立てられるとされている。

(移動もMergeの一種であると言われている。)

you may not watch TVをMinimalist Approachに基づいて組んでみると、以下のようになる。

V-watchとDP-TVを併合して、VP[ watch TV ]を作る。これとNEG-∅ を併合して、NEG-bar [ ∅ watch TV ]を作る。

NEGATIVE Projectionの主要部(head)が音声表示なしの ∅になっている点に注目したい。昔の英語では、ここにきちんと音声を持つ要素が使われていた。中英語(1100~1500年頃の英語)では、否定文はne~natという形だった。このneという単語がNEGATIVE Projectionの主要部であったと考えられている。さらに、natの部分がNEGATIVE Projectionの指定部(specifier)であったと考えられている。

TPのspecifierはyouで、headはmayである。ということは、普通はspec⇒headの語順で発音されるはずである。

にもかかわらずNEGATIVE Projectionでは、ne~natというようにhead⇒specの語順で発音されていた。これは後で述べる主要部移動(head movement)によって引き起こされた現象である。

さて、NEG-bar [ ∅ watch TV ]まで作ったはずだ。これをspecifier of NEG であるnotと併合して、NEGP [ not ∅ watch TV ] を作る。これをT-mayと併合してT-bar [ may not ∅ watch TV ] を作る。後の流れは肯定文と同じである。

少し議論が複雑になったが、生成文法では樹形図を下から組んでいくこと、そして、NEGPはVPとTPにサンドイッチされる形で生成されることが分かれば大丈夫だ。

2,notの位置から分かること

notはNEGPの中に存在する。そのNEGPは樹形図上でVPより上かつ、TPより下に生成される。NEGPはVPとTPにサンドイッチされているのだ。

つまり、普通に発音すると、TP⇒NEGP⇒VPの語順になる。(例外はある)

He will not read this book. という文があったとしよう。

すると、T-will⇒spec-NEGP-not⇒V-read という語順になっており、理論通りである。TP⇒NEGP⇒VPの語順なのだ。

上の図2の樹形図の通りの語順で発音されている。

ここから分かることは、notの位置を注意深く考察すると、周辺の単語がTの位置に生じているのか、Vの位置に生じているのか分かってしまうのだ。

論より証拠である。実例に当たってみよう。

She is beautiful.

be動詞というものは、動詞というからにはVの位置(VPの主要部)に生成されていそうなものである。しかし、この文を否定文にしてみるとbe動詞の実態がはっきりする。

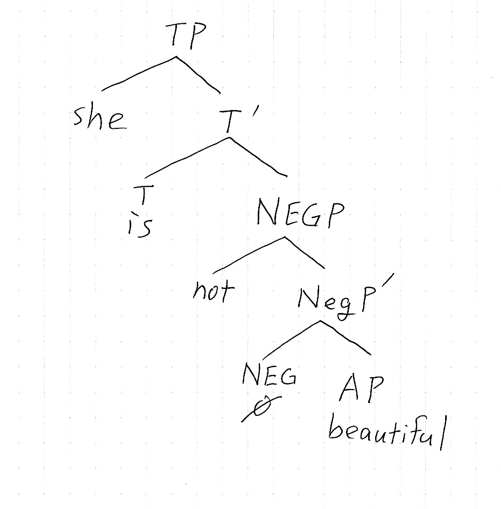

She is not beautiful.

notがisの後ろに来てしまっている。

つまり、isはTの位置に来ているのだ。樹形図にすると以下のようになる。(図3)

VP層が存在せず、TPの次に来るのはNEGPとAPである。肯定文の時はNEGPがなくなるので、TP⇒APという、VP層なしの文になる。

be動詞を本当に「動詞」と呼んでよいのかどうか謎である。

be動詞がwill/can/may等と同じTの位置にあることがまだ納得できない人へ、次の証拠をプレゼント。

You will not break the rule, will you?

のように、念押し系疑問文(付加疑問文)として文末に使うのは必ずTPに会った要素であるとされている。VP内の要素(この場合はV-break)は文末の付加疑問文としては使えない。

*You will not break the rule, break you?

というのはおかしな文である。

さて、She is not beautiful. にこうした付加疑問文をつけてみよう。

She is not beautiful, is she? となる。

よって、isはTの位置にあることは間違いなさそうだ。

ただし、be動詞は全てTの位置にあるかというとそうでもなさそうである。

以下の文を考察してみよう。

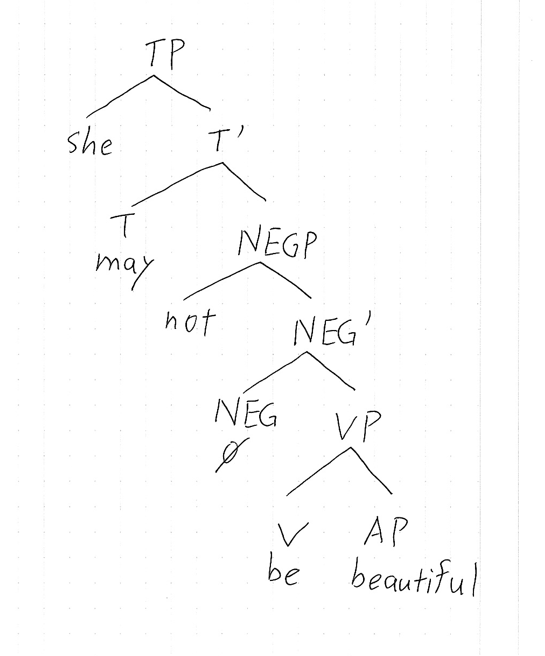

She may be beautiful.

この文でbe動詞はTの位置にあるのだろうか、それともVの位置にあるのだろうか。

こうした疑問が生じると、言語学者は否定文を作ってみてnotがどの位置に現れるかを確かめて、それを判断材料にする。理科の実験みたいじゃない?

She may not be beautiful.

という否定文を作れることから、この場合beはVの位置に存在する。樹形図を書くと以下の図4のようになるはずだ。

notがTPとVPにサンドイッチされている。よって、be動詞はisやamのように形を変えて使われていない場合は、Vの位置にあるという仮説まで立てることができる。

3,現代英語の疑問文

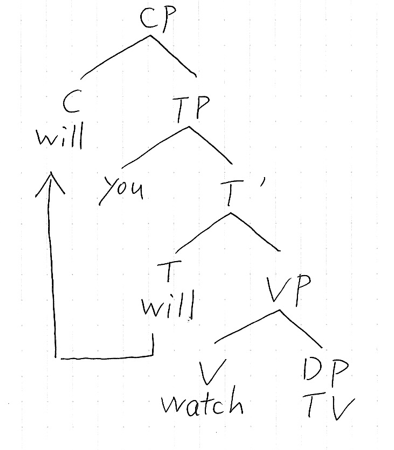

You will watch TV. という文を疑問文にすると、

Will you watch TV? になる。

これを樹形図で示すと以下のようになる。(図5)

この文を生成文法的に組んでいきたい。

V-watchとDP-TVを併合してVP[ watch TV ]を作る。これをT-willと併合するとT-bar[ will watch TV ]ができる。これをyouと併合するとTP[ you will watch TV ]が得られる。

ここで、that節のthat等が入るCPという概念を紹介したい。これによってある節が疑問文か肯定文かどうか判断できるとされている。

このCPの主要部CにT-willを移動させてくるのだ。

willはTPの主要部Tのなので、willの移動は主要部移動と言われている。主要部移動には厳しい制約が課せられている。

①主要部は主要部にしか移動できない。

つまり、主要部が移動していった先の着地点は必ず主要部なのである。

②主要部は他の主要部を飛び越えて移動できない。(head movement condition)

隣同士の主要部でしか移動が成り立たないとされている。

③strictly cyclicity principleが成り立つ。

これは②の延長線上にあるのだが、いかにもminimalist approach的である。今、TP [you will watch TV ]まで完成している。そこにCを併合する段階にきている。

肯定文ならばCにはthatや∅(発音無しの要素)が入るとされている。

例)I know [ that you will watch TV]

I know [ ∅ you will watch TV ]

[∅ you will watch TV ]

上の3例いずれも[ ]の中は肯定文である。

さて、TP [you will watch TV]にCを併合して疑問文を作りたい。この時、T-willのコピーを作って、それをCの位置に入れる。こうしてできたC-willとTP[ you will watch TV ]を併合する。

するとCP[ will you will watch TV ]が完成する。2回目のwillは発音する際無音になる。

そうすると、上の樹形図のような構造が得られる。

willが移動しているように見えるので、主要部移動と呼ばれている。Cを併合する際、CとT-willの間で移動がなされている。Cが話題になっている時はCが絡んだ主要部移動しかできない。これが「③strictly cyclicity principle」である。

さらに、②に従い、主要部は隣の主要部にしか移動できない。Tの隣はVかCである。よって、TはCかVにしか移動できない。

疑問文を作る時、助動詞と主語を入れ替えているように映るが、実はこうしたT⇒Cの移動が起きていたのだ。

では、She is beautiful. の疑問文はどうだろうか。

Is she beautiful? である。

主語sheの前に出る要素isはTの位置にあったと考えられる。Vの位置からは直接Cに移動できない。主要部移動の制約(①~③)を参照すれば、V⇒Cに一度に移動できないことは明らかである。VはTを飛び越えて移動できないからである。

4,doによる支え

さて、このような前提知識を持ったうえで、現代英語の普通の動詞を考察してみよう。

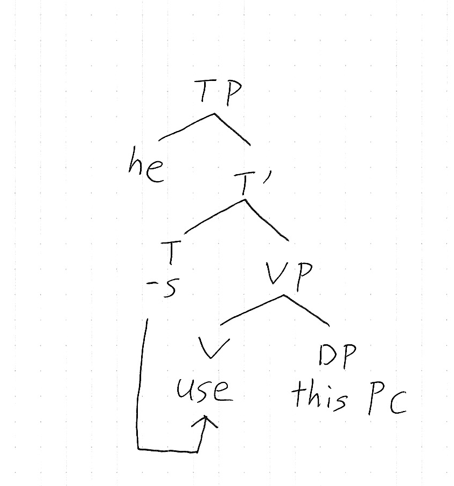

He uses this PC.

useがTの位置にあるのかVの位置にあるのかは、なんとなく察しがつくかもしれない。

否定文にすると、

He does not use this PC.

というように、useはnotの後ろに来る。これでuseがTの位置にあるという線が消えた。

また、He does not use this PC, does he?

という付加疑問文を作れることから、doesがTの位置にありそうだということもおぼろげに分かってくる。

さらに、Does he use this PC?

という疑問文ができることから、doesがTの位置にありそうだという仮説がより一層信憑性を増す。

He uses this PC を樹形図を書いて分析すると以下のようになる。

このような否定形を作れることから、useはVの位置、doはTの位置に存在することがなんとなく分かる。

肯定文を分析すると以下の図のようになる。(図6)

wil/ may/ can等が現れ、時制等をつかさどっているとされる位置に三人称単数現在時制の語尾-sがある。

これはaffix(接辞)と呼ばれ、動詞と共に発音されなければならない要素だ。

確かに-sだけ独立させて発音しても意味不明だろう。

そこで突き付けられるのは2択である。

a) V-useをTの位置まで引っ張り上げてくる。

b) 接辞-sがV-useのところまで下りてきてuseと一緒に発音される。

a/b共に主要部移動の制約①~③を満たしている。そして現代英語が採用したのは、これまでの検証から、おそらく(b)の選択肢であることは薄々分かっていると思う。

現代英語では、affix hopping(接辞移動)という操作により、発音する時に接辞をVの位置まで下げてVと一緒に発音する。

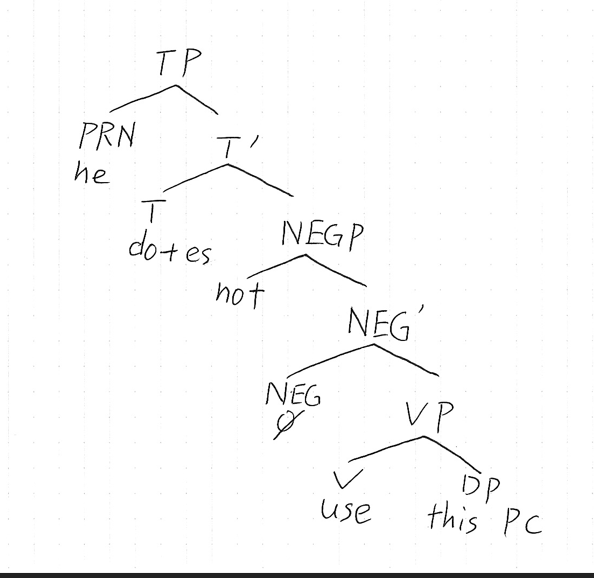

さて、He uses this PC を否定文にしたい。

当然notを使うことになるのだが、現代英語の特徴として、notを単体で使うのではなくdo notや does notのように、doによる支えを必要とする。

He does not use this PC を樹形図を書いて分析すると以下のようになるだろう。(図7)

このdo/ doesはなぜ必要なのだろうか。

もしdo/ doesを使わなかったとするとどうなるか考えてみて欲しい。

T-esが接辞移動でV-useまで下りていくことができない。

主要部移動の制約(上の①~③)により、-esは一足飛びにV-useまで移動できない。主要部は他の主要部を飛び越えて移動できないという制約があるので、T-esは、NEGPの主要部NEG-∅を飛び越えてV-useまで移動できない。

では、T⇒NEG⇒Vというように順番にT-esを下ろしていけばこうした制約に抵触しないと思うだろうが、そうもいかない。

主要部移動に課せられる制約「③strictly cyclicity principleが成り立つ」に引っかかってしまう。

生成文法では、樹形図は下から組み上げていく。VP[ use this PC ]とNEG-∅を併合してNEG-bar [∅ use this PC ]を作る。そのNEG-bar [∅ use this PC ]とnotを併合してNEGP[ not ∅ use this PC ]を作る。

ここでT-esとNEGP[ not ∅ use this PC ]を併合するわけだ。この時、Tの主要部-esは移動できる。Tを併合しているから、Tは移動できる。だから、NEGPの主要部の位置まで-esを下ろすことは理論上は可能だ。

問題はここからだ。次の段階の移動はNEGPの主要部からVPの主要部への移動になるわけだが、TPが一切絡んでいない。これは主要部移動の制約「③strictly cyclicity principleが成り立つ」に引っかかる。

strictly cyclicity principleというのは、Tを併合する際に行ってよい移動はTがらみの移動のみである、といった規則である。Tを併合する時に、NEGPとVP間のみで移動を行うことはできない。

つまり、このままではT-esがV-useまで下りていくことができず、取り残されてしまう。T-esは動詞にくっつく接辞(affix)なので、動詞と共に発音されなければならない。どうしたものか。

ここで登場するのが助動詞doである。現代英語で最も意味が薄い(というより意味がない?)助動詞doを使うことにより、T-esをレスキューしているのだ。

doがあるからこそ、T-esは動詞と一緒に発音されるのだ。

この助動詞doはT-esと一緒に発音されているので、Tの位置に出現していると考えられている。

Tの位置にある要素は、これまで見てきたように、「notの直前に来る」と「疑問文にした時、主語と入れ替わる(ように見える)」と「付加疑問文で使える」という特徴がある。

「notの直前に来る」というのは見れば明らかなので省略する。

「疑問文にした時、主語と入れ替わる(ように見える)」というのは、T ⇒Cの移動に使えると言うことである。(T to C movementと呼ばれている)

Does he use this PC?

という文が作れることから、やはりdoes/ doはTの位置にありそうだ。

「付加疑問文で使える」という条件も満たしているようだ。

He does not use this PC, does he?

*He does not use this PC, use he?

以上から、doesはTの位置にあるということは信憑性のある事実のようだ。

5,昔の英語はそうじゃなかった

西暦1500年頃~1700年頃の英語は初期近代英語(Early Modern English )と呼ばれている。1700年ごろにdoを使った否定文や疑問文が定着したと言われている。

では、それ以前の否定文はどうなっていたのだろうか。1600年頃、英国ではShakespeareという有名な作家が著述活動を行っていた。Shakespeareが書いた(とされる)否定文を見てみようではないか。

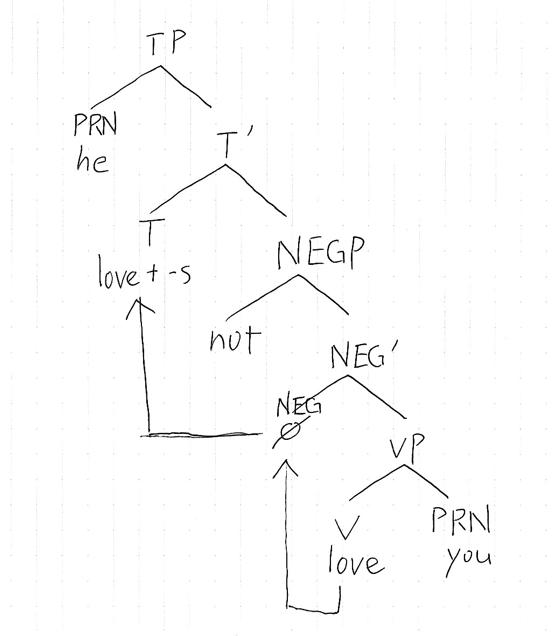

He loves not you (Shakespeare, Midsummer Night’s Dream [quoted by Radford (2016) ] )

He cares not for you (ibid)

今までの議論から、この文が何を意味しているか分かるはずだ。

He loves not you を分析すると以下の樹形図のようになる。(図8)

V-loveがTの位置にまで移動してきている。

生成文法では、樹形図は下から組んでいく。V-loveとyouを併合してVP[ love you ]を作る。これとNEG-∅を併合してNEG-bar [∅ love you ]を作る。この時、NRG-∅の位置までV-loveを移動させることができる。この移動は主要部移動のいかなる制約にも抵触しない。注1)

NEGとVという隣同士の主要部の移動である。また、NEGを併合する時に行われる移動なので、NEGが絡んでいなけらばいけないという「③strictly cyclicity principleが成り立つ」という条件も満たしている。

V-loveは移動先でNEG-∅と一緒に発音されていると考えられるが、元々NEGには発音がないので、love +∅となっている。

このままNEG-barとnotを併合してNEGP[love +∅ love you ]を作る。Vの位置に元々あったloveは二回目なので発音する際無音になる。

このNEGP[love +∅ love you ]とT-sを併合する際、Tの位置までlove +∅が移動していく。これも主要部移動の制約を全て満たした移動である。

その結果、He loves not you という語順が得られるのだ。

このようにVの位置からTの位置まで動詞が移動する現象を、言語学者はV to T movementと呼んでいる。

おそらく昔の英語のTが強かったので、Vを引き付けたために起こった現象だと考えられている。

Tが強かったとはどういう意味なのだろうか。

現代英語の動詞を使った文の場合、Tはせいぜい3人称単数現在の-sと過去形-edくらいにしか変化しない。

ところが初期近代英語のころは、Tはかなり豊富な語尾変化を持っていた。以下に例を載せる。

Thou sayst true. (Shakespeare, Taming of Shrew)

The sight of love feedeth those in love. (Shakespeare, As You Like )

It looks ill, it eats drily (Shakespeare, All’s Well That Ends Well)

[Radford (2016)]

このころの動詞は、二人称単数-st、三人称単数-th/-s(方言差)、三人称複数-n等、現代英語より豊富な変化を持っていた。

このように豊富なヴァリエーションを持っていたころのTは強かったとされている。だからこそ、自分から動かずにVを引き付けてしまったのだ。

動詞がVの位置ではなくTの位置にあると言うことは、疑問文にした時、動詞が主語の前に出ることができることになる。

You will watch TV

Will you watch TV?

のwillと同じことが起きるということである。willはTの位置にあるのでCの位置(主語の前)にまで移動できる。それが初期近代英語ではTの位置にあったV(動詞)にも言えたはずである。

初期近代英語の疑問文には、以下のようなものがあった。

Knows he not thy voice?

明らかに動詞knowsがCの位置にまで移動してきている。ということはKnowsは肯定文の時Tの位置にあったと言うことになる。

6、なぜこのような変化が起こったのか

現代英語でこうはならないのは、世代を経るごとにTが弱くなり(動詞の活用が少なくなり)、ついにはparameter shiftが起こったからだと考えられている。

parameter shiftというのは、ケンブリッジ大学言語学教授のIan Robertsが使っている用語で、文字通りParemeter(変数)の値が変わってしまう現象を指す。

子どもが言語を習得する時、parameterの値を決めていると考えられている。VがTまで移動していくのか、それともTがVまで下りてくるのか。こうしたこともそうしたParameter(変数)の一種だ。

what等の疑問詞を文頭に出すのか、元の位置にとどめたままなのかといったこともparameterである。

What did John buy?

Where did you injured your leg?

等のように、wh疑問詞を(ほぼ)必ず文頭に移動させる英語タイプの言語は疑問詞(wh-)移動parameterがスイッチオンになっているとされている。

子供は、周りの大人がこういう疑問文を作るのを聞いて、「自分の母語はwhを文頭に移動させるタイプの言語なのだ」と直感的に悟る。

こうしたparameterの値を決定できるのが最初の思春期以前の脳だとされているので、それを過ぎた後に外国語をやっても母語レベルにはならないのだ。(【「ケンブリッジの研究で分かった】英語学習は甘くないです」を参照)

多数のパラメータを設定することで母語の文法が成り立つ。だが、世代を経るごとにパラメータの値が少しづつ変わっていく現象が起こる。これがparameter shift/ parameter resettingである。

初期近代英語(1500~1700年頃)は、否定文や疑問文を作る時、先ほど見たようにdoを使わず直接notを使ったり、主語の前まで動詞を移動させたりしていた。

しかし、Didst thou not say he comes? (Shakespeare, Taming of Shrew [quoted by Radford (2016)] 等、do/didを使った例も散見される。

これは、VをTまで上げてくるか、TをVまで下げてくるかというパラメータがこの時代かなり不安定だったことを示している。

ある方言、ある年代の話者が使う英語ではV to T movementが起きていたが、違う方言、年代の話者が使う英語ではTがaffix hoppingでVまで下りてきていたと考えられる。

Shalespeareは作品中でこうした方言差、話者の年齢差を表現するために違うバリエーションを使ったのかもしれない。

言語習得途上にある子供(10歳以下)の脳にとっては、方言や使う人の年齢によってV to T movementが起こる(動詞がnotの前に出る)のか、Tがaffix hoppingでVの位置まで下りてくる(否定文、疑問文にdoを使う)のかという差は、非常に紛らわしかったと思われる。

なので、「祖父母と話すときは動詞をnotの前に移動させ、両親や同年代の子供と話すときはdoを使って否定文を作る」という使い分けをしていたのかもしれない。

丁度現代日本語話者が、「NHK ニュースでは東京方言、地元民と話すときは方言を使う」といった使い分けをしているのと同じレベルのことである。

初期近代英語では、そうやって使い分けをしているうちに、いつの間にかTがaffix hoppingでVの位置まで下りてくるのが当たり前になったのであろう。

こうしてT to V movementのパラメータ(変数)は変わってしまったのだ。

これがparameter resetting/ parameter shiftであり、言語変化のメカニズムであるとされている。

注1)中英語期のne has nat~等の語順はここからきている。

初期近代英語の時点でNEG-∅は無音になっていたが、中英語期(1100~1500年頃)はNEG-neであった。そしてspec-NEGが-natであった。NEG-neの位置までV-haveを移動させると、NEG-ne hasができる。さらにこれをTの位置にまで移動させるとspec-NEG-natを追い越して、ne has natという語順が完成する。

参考文献and さらなる読書案)

Brinton, L. J and Arnovick L. K. (2017) The English Language – A linguistic History, Oxford; Oxford University Press.

Radford, A. (2016) Analyzing English Sentences second edition, Cambridge: Cambridge University Press.

Roberts, I. (2007) Diachronic Syntax, Cambridge; Cambridge University Press.