(注意:この記事で書くことは、僕が京都大学の夏季集中講義で大阪大学の宮本陽一先生に教わった内容に基づいている。ただし、間違っている個所に関してはひとえに筆者である僕の認識違いなので筆者に責任がある。)

1 文で実験ができる

言語学者は昔から文で実験をすることで新しい法則を発見したり、自説の検証を行ってきた。以下、具体例を挙げる。

以下の例で「自分」は誰を指せるか考えて欲しい。

(1)太郎は自分を褒めた。

この場合、「自分」は文の主語である太郎を指すことができる。もしくは、太郎とは別人の「文の話し手」を指す可能性もある。

話をややこしくしないために一旦話し手を指す「自分」をわきに置いておこう。すると、「自分」という単語は、出てきた文中の主語を指すと定式化することができる。

では、「自分」とは逆に主語を指せない物は存在するのだろうか。

予想通り存在する。次の文に現れる「彼」がその典型例である。

(2)太郎は彼を褒めた。

この場合、「彼」は明らかに太郎以外の誰かを指している。ここから、「彼」は使用された文の主語を指すことができないことが分かる。

これまで目的語として使われた「自分」と「彼」を見てきたが、今度はこれらを主語として使うとどうなるのか検証してみたい。

(3)自分は太郎を褒めた。

(4)彼は太郎を褒めた。

(3)の「自分」は太郎ではない話し手を指している。つまり、主語として使われた「自分」は話し手を指すのだ。

(4)に関して言えば、「彼」は太郎ではない第三者である。(2)と(4)から、「彼」は使用された文中の誰もさせないことが導きだされる。

面白いことに、英語の代名詞でも似たような現象が観察されている。

(5) Tom praised him.

(6) Tom praised himself.

(5) の him は Tom を指すことができない。一方、(6) の himself は Tom を指すことができる。英語の him と himself はそれぞれ日本語の「彼」「自分」とかなり似たふるまいを示すことが分かる。

実はこうした現象は Noam Chomsky が1981年に Lectures on government and binding という本で提唱していたことである。

重要なことは、こうした「彼」や「自分」の指示対象に関するルールを我々は子供の時に習っていないにもかかわらず、こうしたルールを身につけている点である。それも、ありとあらゆる言語で同様の現象が確認されている。これは一体何を意味するのだろうか。

Chomsky が主張するように、単純に人間が言語の源(専門用語で Universal Grammar と呼ぶ)を持って生まれており、このUniversal Grammar から個別の言語を作っていることを指し示すのではなかろうか。この理論を採用すると、どの言語も母語として獲得されたならこの Universal Grammar を元にしてできていることになる。すると、どの言語も Universal Grammar が持つ制約に従っていても何ら不思議ではない。Chomsky (1981) は him や himself の指示対象に関する制約も Universal Grammar の制約の中に含まれるとしている。だからこそ様々な言語で「彼」や「自分」と似たふるまいを持つ単語が観察されているのである。ちなみに、Universal Grammar が持つこうしたルールを考察するのが生成文法 (generative grammar) という学問分野である。

2 目的語なのに主語なもの

既に確認した通り、日本語の「彼」という単語は、それが使われた文の中のどの要素もさせない。そのことを考慮に入れて次の例文中の「彼」が誰を指すのか考えて欲しい。

(7)太郎はメアリーに彼を褒めさせた。

この例文に使われた「彼」は二通りの解釈が可能だ。一つ目は、「彼」がこの文には現れない第三者(例えば次郎)を指すという解釈である。この解釈は「彼」が自身の存在する文中のどの要素もさせないという今までの考察と辻褄が合う。

二つ目の解釈は「彼」が太郎を指すというものだ。この解釈は、「彼」が同じ文中のどの要素もさせないというこれまで考察と矛盾する。しかし、日本語母語話者の直感ではこの読みが成り立つのだ。ということは、「彼」という単語の指示対象に関する今までの考察が間違えていたのだろうか。

どうやらそうではないらしい。例文(7)を細かく観察すると、以下のように、小さな文が大きな文に埋め込まれている構造を持っていることが判明する。

(7’)太郎は[メアリーに彼を褒め]させた。

例文(7)は、実は(7’)のような構造を持っている。大きな文の中に[ ]でくくられた小さな文が埋め込まれているのだ。大きな文を主文、小さな文を埋め込み文と呼ぶ。「彼」が使われているのは埋め込み文の中なので、その外側にある太郎を指すことができるのだ。この分析は、「彼」が使われた文中のどの要素も指すことができないというこれまでの予測と整合性を持っている。

埋め込み文[メアリーに彼を褒め]について詳しく考察してみたい。これを埋め込み文と呼ぶからにはこの小さなセクションには主語と述語があるはずだ。その理由は文には必ず主語と述語が存在するからだ。「彼を褒め」の部分が述語だとすると、主語は「メアリーに」の部分であろう。しかし、ここで直感に反する現象が起きる。メアリーには「に」という格助詞がついている。本来、主語につく格助詞は「私はブログを書く/私がブログを書く」という対に見られるように、「は・が」である。「に」という格助詞がついている名詞は普通は主語になれない。

直感に反することが起きた場合、言語学者は文を使って検証(実験)をして確かめる。既に見た通り、「自分」という単語は、それが使われた文の主語を指すことができる。この現象を用いてメアリーが埋め込み文の主語かどうかのテストを行うのだ。

(9)太郎はメアリーに自分を褒めさせた。

この文で「自分」は誰を指せるか考えて欲しい。日本語母語話はきっと3通りの解釈を許容するはずだ。

一つ目の解釈は「自分」は太郎でもメアリーでもない話し手を指すというものだ。正しい解釈ではあるが、ここでは重要ではない。二つ目の解釈は「自分」が太郎を指すというものだ。確かに、「自分」は主文の主語を指すことができるはずなので、この解釈も正しい。三つ目の解釈が重要で、「自分」がメアリーを指すというものだ。

(9’)太郎は[メアリーに自分を褒め]させた。

例文(9)は厳密には(9’)のような内部構造を持っている。「自分」がメアリーを指せる理由は、[ ]で囲まれた埋め込み文の主語がメアリーだからだ。三番目の解釈に従い例文(9)をパラフレーズすると、「太郎はメアリーにメアリー自身を褒めさせた」になる。

ここで二つの疑問が生じるはずである。一つ目は、なぜ形の上では目的格であるはずの「メアリーに」の部分の主語であるのかという疑問である。二つ目は、そもそもどういうメカニズムで「彼」や「自分」の指示対象が決定しているのかという疑問である。順にみていこう。

3 格と意味

筆者の日本語文法の知識は乏しいので、ここでは英語の名詞の格と意味の関連性について考察する。

(10) He met her.

この例文には二つの代名詞が使われている。he は主格で現れている一方、her は目的格で現れている。単純に考えれば 、he が動詞 meet の主語だから主格で現れており、her が動詞 meet の目的語だから目的格で現れているようである。こう考えると、主格で現れた名詞は「~が・~は」という主語の意味を持っていると言えそうだ。また、目的格で現れた名詞は「~を・~に」といった目的語の意味を持っていると言えそうである。つまり、名詞の格には意味があるという仮説を立てられそうだ。

しかし、早速問題となる例文と出くわす。

(11) I prefer for him to go.

例文 (11) では、[ for him to go ]「彼が行く」の部分の主語は紛れもなく him である。ここで重要なことは、him が目的格をとっていることである。先ほどの格と意味に関連性があるという仮説に従えば、him は目的格なので「~を・~に」という目的語の意味を持っているはずである。にもかかわらず、文中での him の実際の意味は「彼が」なのである。

こうした事実から、Andrew Radford (2009) は英語では格と意味に直接的な関連性はないと主張している(属格は例外)。Radford の主張は Chomsky (2001) の考察に基づいている。Chomsky は、名詞の格は structure dependent (構造に依存しているという意味)だと主張している。構造に依存しているというのは、名詞の格というものは、その名詞が文中のどの位置に出てくるのかで決まるということである。つまり、格と意味の間には関連性はないということだ。

Chomsky の主張に従えば、例文(11)で him が目的格を持っている理由は、前置詞 for の後ろに出ているからである。たったそれだけである。それに対し、例文(10)と(11)で主格を持っている代名詞は全て文頭に位置している。だから主格で現れているのである。たったこれだけのことである。

名詞の格表示をこのように捉えると、例文(9)と(9’)における「メアリーに」がなぜ目的格を持っているのに主語なのかの説明がつく

(9’)太郎は[メアリーに自分を褒め]させた。

「メアリーに」の部分は、主文「太郎は~させた」の動詞「~させた」から目的格をもらっているのだ。だからこそメアリーは「自分を褒める」の主語であるのに目的格で表示されているのだ。

4 指示対象の決定

二つ目の疑問である「彼」や「自分」の指示対象の決定について議論したい。「彼」や「自分」の指示対象はどのようなメカニズムで決まっているのだろうか。これを考察するためには生成文法の知見が必要である。

生成文法では、語彙を merge (併合)することでより大きな単位である句を作ると考えられている。そうしてできた句にさらに単語を merge することでどんどん大きな句を生み出すのだ。それが最終的に文となる。

では、具体的に例(13)を生成文法の手法で作ってみよう。

(13)彼は太郎を褒めた。

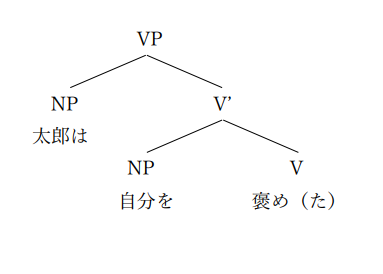

(13)「彼は太郎を褒めた」の内部構造。

まず動詞「褒め(た)」と名詞句「自分を」を merge して「自分を褒め(た)」という句を作る。これをV-barと呼ぶ。(樹形図上ではV’と書き表されている。さらにこのV-barに名詞句「太郎は」を merge することで完全な動詞句「太郎は自分を褒め(た)」を作っている。

生成文法では、要素同士の関係性として c-command が重要視されている。

(14)c-command

ある要素AとBが姉妹関係にある時、AはBとBに含まれるすべての要素を c-command している。(Radford 2009)

既に見た通り生成文法では merge を使って文や句を組み立てていくわけだが、要素同士を merge するとそこに必ず姉妹関係が生じる。例えば、動詞「褒める」と名詞句「自分を」を merge すると、両者が V-bar という単位を構成する娘として姉妹関係を持つことになる。これは上の樹形図からも分かる。

さらに、V’と名詞句「太郎が」を merge すると、名詞句「太郎が」とV-bar が姉妹関係を持つ。ということは c-command の定義から、名詞句「太郎が」は V-bar 内の名詞句「自分を」を c-command していることが分かる。

c-command を使って「自分」が何を指せるのか記述する場合、以下のように言うことができる。

「自分」は同一文中でそれを c-command する要素を指すことができる。

「同一文中で」という文言を入れたのは、既に見た通り複文(一文に複数の文が入っている)ではこの限りではないからだ。

次に、「彼」の指示対象についても考察していきたい。

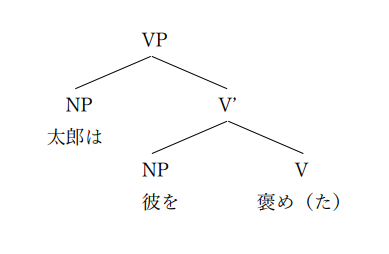

(15)太郎は彼を褒めた。

(16)「太郎は彼を褒めた」の内部構造

NP「太郎は」はV-bar 「彼を褒め(た)」と姉妹関係にある。よって、c-command の定義から、NP「太郎は」はV-bar 内部にあるNP「彼を」を c-command する。c-command という関係性を用いて「彼」が何を指せるか記述すれば以下のようになる。

「彼」の指示対象は「彼」と同一文中で「彼」を c-command できない。

さらに、「彼は太郎を褒めた」において「彼」は太郎を指せないことから、「彼」の指示対象は「彼」と同一文中にあってはならないと言える。

こうした現象は当初 Noam Chomsky (1981)が英語の him と himself で考察していたことである。日本語にも必ず似た現象があるはずだと以前から考えていたが、宮本陽一先生の京大での夏季集中講義でやはり日本語にもこうした現象があることが分かった。

参考文献)

Chomsky, N. (1981) Lectures on Government and Binding – The Pisa Lecture. Hague: Mouton de Gruyter. (origionally published by Foris Publications)

Chomsky, N. (2001) “Derivation by Phrase.” In M. Kenstowics, ed., Ken Hale: A life in language. Cambridge, MA: MIT Press. 1-52.

Radford, A. (2009) Analyzing English Sentences – a Minimalist Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

宮本陽一先生の本)

『生成文法の展開‐「移動現象」を通して (大阪大学新世紀レクチャー) 』

『日本語文法ハンドブック: 言語理論と言語獲得の観点から』