1このシリーズについて

ブログを始めて一度やっておきたっかたコンテンツが書籍レビューです。実際に僕が読んだ著作を、いいところと悪いところを挙げながらレビューしていきます。

記念すべき初回を飾るのは、ケンブリッジ大学の言語学教授であるIan Roberts の手による最新の教科書 Diachronic Syntax. 2nd edition. のレビューです。

2 生成文法家の考える言語変化とは

Ian Roberts は生成文法家で、特に言語変化を専門としています。生成文法というのは言語学の一分野で、特に語順(syntax) を扱っています。生成文法という学問分野では、人が遺伝子的に言語の源であるUniversal Grammar (普遍文法)を持っており、その Universal Grammar が持つ parameter の値を設定することで個別の言語を生み出すと考えられています。

例えば、動詞句 help him には、動詞 help と代名詞 him が含まれています。よく考察してみると、動詞 help が help him という動詞句全体の文法的性質を決定している一方で、代名詞 him は動詞句全体の文法的性質に何ら貢献していません。この場合の動詞 help のように句全体の文法的性質を決める方の要素を主要部(head)、代名詞 him のように決めない方の要素を補部(complement)と生成文法家は呼んでいます。

注目すべきはこの主要部と補部の語順です。この動詞句だけでなく、ほかの動詞句でも主要部は補部に先行します。要するに英語はVO語順の言語です。これと対照的なのが日本語です。「彼を助ける」というように、ほぼ確実にOV語順を示します。

このような主要部と補部の相対的位置を決めるのが head initial parameter です。脳内のスイッチみたいなものだと考えてください。head initial parameter のスイッチがオンなら英語のような head-initial タイプの言語になります。動詞句だけでなく、前置詞句等のほかの要素でもこの head-initial の語順が保たれます。一方、head initial parameter のスイッチがオフなら日本語のような head-last タイプの言語ができます。

人間の言語がいくつの parameter を持っているのかは正確にはわかっていません。しかし、うえで触れた head-initila parameter は数ある parameter の中でも最も重要な役割を示すものでしょう。

さて、もっと小さな役割を果たす parameter にはどのようなものがあるのでしょうか。

ここで紹介したいのが V-to-T movement parameter です。Roberts の前作 (2007) Diachronic Syntax. でも紹介されていたこの parameter は、その名の通り V の位置で生成された動詞が一つ上の headであるTの位置に移動するかどうかを決める parameter です。言葉で説明するだけではいまいちわからないと思うので、下の例文と樹形図を見てください

(1) He loves not you (Shakespeare)

(1)の例文は実際にシェイクスピアが用いたものです。動詞 loves が not より前に来ていることに注目してください。本来 will や may などの助動詞が生成される位置がTだとすると、(2)の例文から、not はTとVPにサンドイッチされていることがわかるはずです。

(2) He will not eat this humberger.

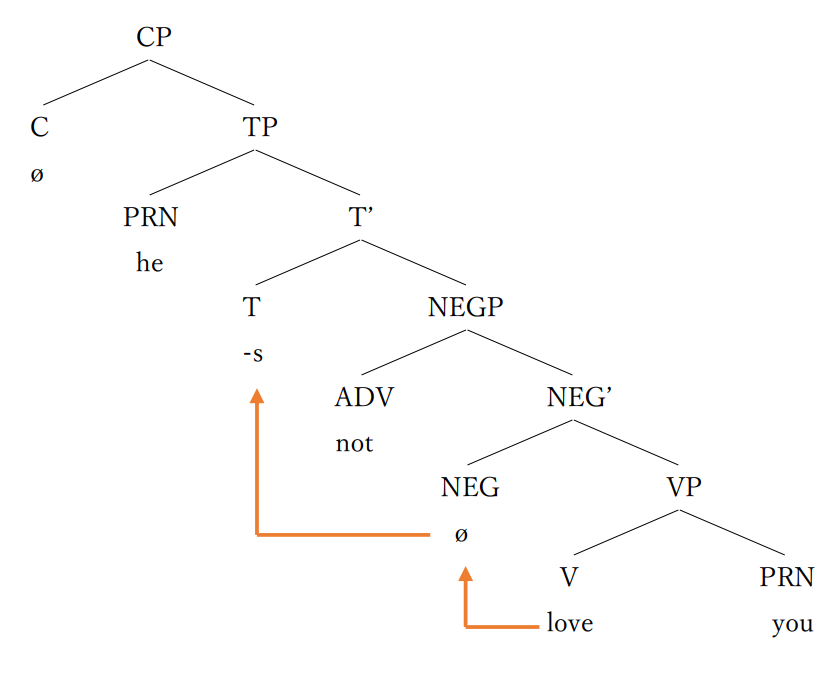

だとすると、(1)を分析すると(3)の樹形図のようになるはずです。

(3) The internal structure of (1)

Vの位置で生じた動詞 love がTの位置にまで上がってきています。途中でnegative phrase が挟まっているので少しややこしく見えますが、シェイクスピアの時代のNagP は現代英語のそれと同じで、null constituent を head に、not を specifier の位置に持っていました。動詞 love は、この negative head を通過してTまで上がってきています。移動の着地点であるTは Neg P より上なので、語順的にも 動詞 love は not に先行します。

丁度シェイクスピアが執筆活動をしていた時期は文法変化の真っただ中で、僕がThe New Oxford Shakespeare—The Complete Works—Critical Reference Edition. という信頼度の高い本を使って調査したっ結果、シェイクスピア本人が以下のような例を作中で使用していました。

(4)does she not give us thanks? (Shakespeare. Romeo and Ivilet. Spoken by Capulet. Ibid. 734)

この例で特徴的なのはやはり do を使っているところです。この場合 do を使うのは、動詞 give がTの位置まで上がることができなかったためです。she does not give us thanks の疑問文として do を守護の前まで移動してきているのでしょう。ちなみに、先ほど挙げた動詞がTの位置まで移動するパターンでは、(1)He loves not you の疑問形はおそらく Loves he not you ? になっていたことでしょう。

Roberts (2007) によると、動詞がVからTの位置に移動してくるかどうかは V-to-T movement parameter によって決まっていたらしいのです。この parameter がスイッチオンの状態なら、Vは決まってTまで移動するし、逆にスイッチオフの状態なら、VはそのままVの位置にとどまるのです。

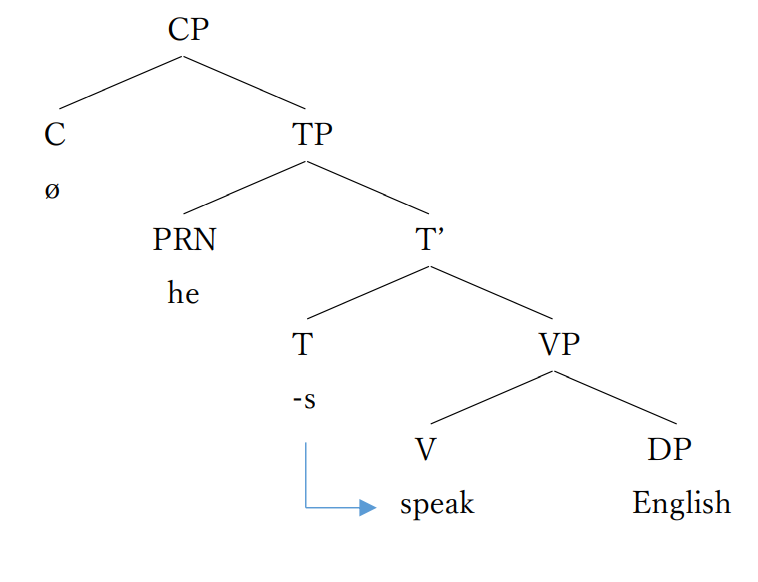

現代英語はVがそのままVの位置に留まるタイプの言語です。その際、Tの位置に生じた動詞接尾辞 -s をどう処理するのかが問題になってきます。

(5)

動詞接尾辞 -s は動詞とともに発音しなければなりません。それもそのはず、3人称単数現在の -s を動詞と分けて発音すると、もはや意味不明です。よって、動詞接尾辞の -s を発音する際、直後の動詞まで下ろしてきていると考えられます。この考え方は、Chomsky (1957)の Syntactic Structure で初めて提唱されたものです。

Roberts が2007年に紹介したこのV-to-T movement parameter の理論は簡潔でありながら、古い英語と現代英語の両方の語順を説明する非常に優れたものです。

Roberts (2007) によると、シェイクスピア以前の英語はこの V-to-T movement parameter をポジティブに設定していた(要するにスイッチオンだった)が、シェイクスピアのころくらいからこの parameter の値がネガティブに設定されるようになった(要するにスイッチオフになってきた)。こうした変化の原因は

(6) He speaks English.

のような肯定文を聞いたとき、子供は動詞 speak がVの位置に留まっているのか、Tの位置まで移動してきているのかを判別することができない。このような、parameter の設定が文を聞く者にとってわかりにくい場合をRoberts (2007, 2021) は parameter anbiguous と呼んでいる。こうした parametr anbiguous の例を聞いて育った15-17世紀くらいの英語母語話者の子供は、Vはそのままの位置に留まると解釈し、parameter の値をそのように設定する。これが生成文法家の考える言語変化である。特徴として言語を習得する際に起こることに注目してほしい。

3 生成文法家の言語変化モデルの欠点

子供が第一言語(母語のこと)を習得する際に、親が持っている parameter の値と少しずれた値を設定してしまう。これが生成文法家の考える言語変化であることは前のセクションで述べた通りである。

しかし、この変化モデルには大きな欠点が存在する。例えば、V-to-T movement parameter の値だけを考える場合、我々生成文法家の説が正しいとすれば、言語変化は急速なスピードで進むはずである。何せある世代と次の世代の文法が微妙に異なるわけだから、do を使った否定文や疑問文がいきなり現れて、すごいスピードでイングランド全土に広がったはずである。しかし実際はそうではなかったのだ。

do を使った否定文と疑問文の使用頻度に関する研究が存在する。Roberts (2007, 2021) も引用しているその研究によると、 do を使った否定文と疑問文は最初は少しずつ使われ始め、その後、ものすごいスピードで使用頻度を高め、圧倒的多数の文で使用されるようになる。have などの一部の動詞で do を使わない否定文、疑問文が残るが、最後はこうした「例外」も徐々に駆逐されていく。というように、グラフを書くと、言語変化は最初はゆっくり、途中は早く、最後はまたもやゆっくりと進むのが普通である。生成文法家の理論ではこの事実をうまく説明できなかった。

しかし Roberts の新しい教科書 Diachronic Syntax. 2nd edition. では、人がいくつかの言語を母語として習得することができて、それらの言語を社会言語学的な要因で使い分けていると考察されています。

これは正しいと思います。

Roberts (2021) は、社会言語学の有名な実験を引き合いに出して自説を裏付けています。英語圏では、発音と階級が関連付けられることが多いのです。その実験では、上流階級が行くような店と、中流階級が行く店と、最後に庶民が行くような店の店員に実際に発音させてみると、上流階級が行く店では高確率で /r/を発音し、逆に庶民が行く店では高確率で r-dropp が起きたということが報告されている。「高確率」というところがポイントで、いずれも100パーセントではなかった。つまり、どちらの店員もある程度は両方の発音をしていたのだ。ここから、発音に関しては「/r/を落とさない上流 v.s. /r/を落とす庶民」という競合関係が存在するのである。どちら側も100パーセント /r/ を残すとか、落とすということはなかった。

Roberts (2021) は、これを文法にも当てはめている。一人の人間がdo を使う文法と使わない文法どちらもを操ることができ、それを社会言語学的な要因(どこで話すか、だれと話すか、もしくは無意識レベル)で使い分けている。だからこそ、先ほど挙げたような言語変化のパターン(最初はゆっくり、途中は早く、最後はまたゆっくり)が発生するのである。

そもそも音韻(/r/を落とすか落とさないか)で競合するパターンを一人の人間が持っているという説を認めておきながら、文法では一人の人間が複数の文法を持てないと考えるのがおかしい。この点を明確についた Roberts (2021) は素晴らしい。

4 Diachronic Syntax. 2nd edition.

世の中には生成文法の理論を知らない人が大変多いので、本のレビューをする前段階でここまで書かねばなりませんでした。

この本は前の edition であるRoberts (2007) Diachronic Syntax. の理論をさらに洗練させた作品であり、なおかつ生成文法の立場を擁護する本でもあります。

近年の言語学の他分野からの生成文法への攻撃は筆舌に尽くしがたいものがあります。生成文法家である Roberts もそれを感じ取ってか、自説の擁護に大幅なページ数を割いています。

2007年出版の最初の edition とは理論的な洗練度合いが違うばかりか、いくつかの追加チャプターもあります。creole を扱ったチャプターは生成文法の学説を擁護するために追加されたものでしょう。

creole というのは、特に植民地で発達した一種の混成語です。植民地は、主にヨーロッパ人がアジアやアフリカの国や地域を占領し領有権を主張するという政策でした。当然植民地の住人とヨーロッパ人の言語は異なるので、意思の疎通が難しかったはずです。なので、植民地時代は、ヨーロッパ人の言語と原住民の言語をもとにした一種の共通語である pidgin が生み出されました。例えば、ジャマイカはイギリスの植民地だったはずですが、そこでは、英語話者と原住民が自分たちの言語をもとにした pidgin を作ってコミュニケーションをしていました。pidgin はその特徴として、簡易化された文法と、双方の言語からの語彙でできています。例えば、ジャマイカで使われていたpidginは、時制も相(完了相・進行相など、動作が完了したか進行中かを示すもの)もなかったし、名詞の単数形、複数形の区別もなかったはずである。さらに関係代名詞などの複雑な文法項目もなかったはずである。(この辺りは実際の用例を調べたのではなく、記憶と憶測で書いている。)

しかし、この pidgin を聞いて育った子供は、母語として creole という言語を身につける。Jamaican Creole などがその典型例である。Creole はなぜかpidginと異なる複雑な文法を持っている。また、creole の文法は人間の言語ならすべてが持っている要素を備えている。例えば、新しい creole が誕生すると、その creole は、元となった pidgin が持っていなかったはずの時制や相を復活させるし、関係代名詞も持持って生まれる。子供はこうした creole の文法を親に習ったわけではないはずである。では、どこからこうした creole の文法が来たのだろうか。

Roberts (2021) はこうした creole 化(pidgin が creole になること)を生成文法の学説を用いて説明している。既に述べた通り、生成文法家は、人間の自然言語(母語話者を持つ言語のこと)は全て Universal Grammar がparameter 設定をした結果できた物だと考えている。ゆえに、自然言語(母語話者を持つ言語)がすべからく持つ特徴は基本的に Universal Grammar に帰せられる(もしくは、UGではない人間の認知機能がそういった言語共通の特徴を作り出しているのかもしれない。)だとすれば、creole 化とは、文法的に単純化された人造言語である pidgin をインプットとし、子供が Universal Grammar を活性化させ(parameter の値を設定するという意味)新しい言語である creole を作るプロセスであると Roberts (2021) は主張している。

そればかりかRoberts (2021) はこうした creole を分析することで Universal Grammar が持つparameret の unmarked (普通という意味。対義語は marked )な値を探ろうという野心的な取り組みも行っている。Roberts は多くの creole が共通してSVO語順を示すことから、人の言語の最も unmarkedな語順をSVOだとしている。この根拠は、①ほぼすべてのcreole がSVO語順を持っていること。②表面的にはOV語順であるはずのドイツ語をベースとしたcreole ですらSVO語順を持っていること、などである。つまり、head-first の語順が最も unmarked なのである。

また、「我々はUGを持って生まれており、母語習得とは単にこのUGの parameter を設定しているだけ」という生成文法家の学説をサポートするため、Roberts は本書の最後のセクションでニカラグアで1980年代に新しく誕生した手話ISNを解説している。ISNは耳の聞こえないニカラグアの子供たちがコミュニティーを作った時に、そのコミュニティーに参加した7歳以下の子供が独自に作り上げた新しい手話である。Roberts は手話も言語であると主張し、ISNは新しい言語であるという考えを示している。コミュニティーに参加した耳の聞こえない子供たちは元々 home sign という各家庭での身通用するフレーズレベルの表現を身につけていた。この homesign から子供たちは一種の共通語である pidgin を作り出し、そこからわずか数年間で7歳以下の子供たちはこの pidgin の文法を他の自然言語のそれと同等なレベルまで複雑化させ、ISNという新たな手話を作り出した。この ISN には yes-no 疑問文、wh-疑問文、主格、目的格、場所の格 (locative)の一致現象、そして関係代名詞まで存在した。ここまで来ると、この新たな手話ISNは他の自然言語に遜色ないレベルの文法的な複雑性を持っていると主張できる。そもそもニカラグアの公用語であるスペイン語には明確な格変化がないので、ISN 使用者は新たな文法システムを自分たちで生み出しているのだ。

Roberts が生成文法の擁護のためにしていると思われる議論がこの本の後半を占めているのだが、理論中心の話になってくるとやはり例文が少なくなってくる傾向にあるようだ。生成文法でもまだはっきりとわかっていないこと(例えば、parameter の unmarked な値等)について考察する場合、どうしても例文が少なくなり、議論の抽象度が高くなっていく。まだはっきりと分かっていない領域を説明するという性質上仕方のないことなのだが、読み手の負担は飛躍的に高くなる。本書の後半はそのような理論中心の抽象的な話が多いので、読み進めるのが大変になる。僕の場合は最初のページから本文の最後のページまで読み切ったが、本編が600ページ以上あったため、読み終えるころにはかなりの疲労が溜まっていた記憶がある。なので僕はこうした読み方を一般的な読者には勧めない。興味のあるチャプターを選んで読んだ方が良いだろう。どのチャプターもまさに情報の宝庫であるし、さらなる読書案内のセクションは研究にきっと役に立つはずだ。

ほかにもこの本の良い点を挙げておくなら、データが豊富であることだ。とにかく、世界中のありとあらゆる言語から用例をふんだんに引用し、的確に分析している。分析には最近の発見である split CP などの理論が使用されており、信頼度は高い。何より、ヒッタイト語などの古典語まで分析しているところが素晴らしい。生成文法の分析手法を使うと、母語話者を持つ(もしくは持っていた)すべての言語が分析可能なはずである。生成文法では、全ての自然言語が Universal Grammar からできた物だという学説を採用している以上、自然言語ならば古典だろうが何だろうが全て統一の理論で分析可能なはずである。しかし、あまりなじみのない外国語(もしくはサンスクリット語等の古典語)を的確に分析するのは難しい。しかし、Ian Roberts はそれをやってのけているのだ。素晴らしい。

さらなる快挙が近年の parameter の値を使った言語間の関連性の表示である。英語が外来語としてではなく元々持っていた単語(本来語と呼ぶ)は meat, water, food 等である。ドイツ語も本来語としてこれらの単語と同語源の単語 (cognate words という)を持っているので、両者は共通の祖先から枝分かれしてできた言わば兄弟言語であると言われている。こうした議論は、古くはインド・ヨーロッパ比較言語学者たちがしてきたことである。ただし、こうした議論の大半は単語レベルに留まっていることに注意されたい。従来の理論でsyntax (語順)のレベルに深く踏み込むことは極めて難しかった。しかも、手に入る記録の量により、言語同士の関連性を指摘できるのは紀元前5000年くらいまでで、インド・ヨーロッパ祖語以前の言語同士の関連性については良く分かっていなかった。しかし、Roberts (2021) が紹介している parameter の値を比べることで言語同士の関連性を数値化する理論では、直接的な関連性はないとされていたアフロ・アジア系の言語とインド・ヨーロッパ語族の関連性までも数値化できている。もちろん、parameter の値による言語比較は正確性が担保されないという問題点を背負ってはいるが、従来の単語による本来語を調べることによる言語同士の関連性比較方と相互補完的に使えば、得るものは大きいはずである。

まとめると、Ian Roberts (2021) の最新の教科書である Diachronic Syntax. 2nd edition. は歴史的な言語変化を生成文法的な観点で説明しようとした著作である。parameter の値が変化することで言語変化が起こると主張する著者は、自身の主張への考えられ得る反例を数々の研究から取り上げ、それを一つ一つ潰していくという方法を採用している。その際に展開される議論は生成文法の擁護にもなっており、非常に興味深い。また、本書の特徴として、creole を分析して parameter の無標(unmarked) の値を探ったり、ニカラグアで1980年代に誕生した新たな手話ISNを考察したり、parameter の値から言語同士の関連性を探ったりと、相当野心的な取り組みがなされている。こうした取り組みは生成文法の可能性を提示するばかりか、従来の言語学の諸分野で手詰まりになっていた部分を推し進める重要な貢献もし得る。

最後に一言。

皆もいい加減に生成文法しよう!!

References)

Primary Source)

Taylor, G., Jowette, J., Bourus, T. and Egan, G. (eds.) (2017) The New Oxford Shakespeare—The Complete Works—Critical Reference Edition. 2vols. Oxford: Oxford University Press.

secondary source)

Chomcky, N. (1957) Syntactic Structures. Leiden: Mouton & Co.

Roberts, I. (2007) Diachronic Syntax. Oxford: Oxford University Press.

Roberts, I. (2019) Diachronic and Comparative Syntax. New York: Routledge.

Roberts, I. (2021) Diachronic Syntax. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.