1,素朴な疑問

biteを/bʌɪt/、nameを/neɪm/と発音するのが当たり前だと、中学時代に習うと思う。

また、meetを/miːt/、dayを/deɪ/と発音することを、我々は当たり前だと思っている。

でも、少し考えて見て欲しい。これは本当に「当たり前」のことなのだろうか。

イタリア語やスペイン語等、英語以外のヨーロッパの言語を少し勉強した人なら分かるかもしれないが、これらの言語では、多くの場合綴りと発音が一対一対応している。

要するに、綴り通り読み上げればそのまま正しい発音になるのだ。

例えば、イタリア語では、「ある」という意味の動詞stareの人称変化形は、

sto(スト、一人称単数)、stai(スタイ、二人称単数)、sta(スタ、三人称単数)、stiamo(スティアーモ)、state(スターテ)、etc

といった具合に、ほぼ綴り通りに発音すれば正しい発音になる。

さて、これを踏まえたうえで、もう一度英語に戻って考えてみよう。

eは、endにあるように、「エ」に似た発音になる。

よって、meetを「メート」のように発音すると、なぜか間違いなのである。

a は、antにあるように、「ァ」に似た発音である。

よって、nameを「ナメ」、dayを「ダイ」と発音すると、なぜか間違いなのである。

ここで、洞察力のある人は気づいたかもしれないが、「エー」のように伸ばす音が絡んだ時、もしくは、「エイ」のように、二つの母音が連続する時、決まって綴り通りの発音にはならないことが予測される。

これは英語ならではの現象なのだろうか。だとすると、なぜこんなややこしい綴りと発音のルールになっているのだろうか。

2,昔は違った

このような伸ばす母音(専門用語で長母音という)は、昔は違う発音をされていたことが分かっている。

結論から言うと、昔の英語(西暦1500年以前)では、綴り通り発音すれば、ほぼ正しい発音が得られた。

例えば、biteは/biːt/と発音されていた。「ビート」に似た感じの発音である。これが、いつの間にやら、/bʌɪt/になった。「バイト」に似た発音である。

dayも昔は綴り通り/dai/と発音されていた。「ダイ」に似た発音である。しかし、いつの間にやら、/deɪ/と発音されるようになった。「デイ」に似た発音である。

meetも、昔は綴り通り/meːt/と発音されていた。「メート」に似た感じであろう。しかし、いつの間にやら/miːt/と発音されるようになった。「ミート」に似た感じの発音である。

3,なぜ昔の発音が分かるのか。

先ほどから、「この単語は昔は○○と発音されてきた」という説明を繰り返している。

少し聡明な読者なら、「なぜこいつは昔の発音が分かるのだろう」と思ったはずである。

昔というのは、具体的には西暦1500年以前の話である。さらに、「いつの間にやらXXという発音に変わった」と繰り返してきたが、これも正確な年代が分かっており、大体1650年くらいである。

ここまで書くと、「おいおいこいつまじか」と思われそうだが、僕の答えは、「マジです」の一言だ。

言語学者は、このような昔の発音を調べる術を持っっている。僕も初めてこの方法について読んだ時(Cambridge History of the English Language vol 3 and 4)、「これはチートやな」と思ったくらいである。

言語学的に、ある単語の昔の発音を想定していくことは可能である。言語の発音がどのように変わっていくのかは大体分かっているので、それに合わせてある単語の過去の発音を想定することは可能なのだ。

しかし、今話題にしている発音は、これとは次元が違う。これより遥かに正確なのである。テープレコーダーもない時代の発音がどうしてそんなに正確に分かるのかというと、その時代の文法家、音声学者のおかげなのである。

1500年代以降、イギリスでは、地方からロンドンなどの都市部に移住する人が増加してきた。

その結果、ロンドンなどの主要都市では、様々な地方の方言が混在することに。

そこで生じるのは、訛りのある発音をする人たちを「地方出身者」だと見下したり、もしくは、そうした発音をする人たちが自分の発音にコンプレックスを持ったりするという現象である。

このころから、「正しい英語」とはこういう文法で、こうやって発音するのですよ、という指南書が発売され始めるのである。

そして、これが結構売れた。

売れる⇒似たような本が量産される⇒売れる、の無限ループが誕生した。

これがprescriptive「規範文法・規範主義」の始まりであり、今も続いている。

こういった本を書いていたのが当時の文法家や音声学者等である。

現在の言語学者は、彼らが書いた発音指南書を頼りに、現在の発音記号に直すとどれが一番近いかを探るのだ。

こういった発音指南書には、「舌をこの位置で発音する」とか、「口をこれくらい開ける」とか「声帯が震えるかどうか」などがかなり詳細に記述されている。

こうした記述を頼りに、現代の言語学者は当時の発音を復元するのである。

僕はこれを最初に知った時、「もうこれチートやな」っと思った。

だって、それ以前の発音は、もはや想定でしかないから。

一方、この方法だと、ほぼ確実に彼らの発音を再現できる。

また、昔の発音は、詩の韻でも判断できる。

intel inside「インテル入ってる」という決まり文句を聞いたことがあるだろうか。

この場合、intelの最初の「イン」の部分と、insideの最初の「イン」の発音が一致している。こういった物を「韻を踏む」という。

詩によっては、頭韻(語頭の音が韻を踏む)場合と、脚韻(語末の音が韻を踏む)場合があるので、注意しなければならないのだが、これが結構使える。

今から1000年後には、英語の発音は変わってしまっていると思うが、1000年後の未来の言語学者は、intel inside を見て、「昔はintelとinsideの最初の部分の発音は同じだ合ったのだな」と判断できる。

こういった判断材料が、一つの詩で3000行くらいあるから、昔の詩人はすごい。

こういったものも使っていくのだ。

そうして分かったのが、西暦1500年以前の英語では、綴り通りに読み上げると、ほぼ正しい発音になると言うことだ。

一体なぜこの綴りと発音の一対一対応が崩れてしまったのだろうか。

4,綴りの固定化

そもそも、昔の英語(特に西暦1500年以前)には、正しい綴り(spelling)という概念がほぼなかった。

西暦1500年より以前の英語は、本当に方言差が激しく、同じ単語が地方ごとにかなり違う発音がされていたり、そもそも違う単語を使っていた李していた。

文法すらも地方ごとにかなり違っていた。

西暦1500年以前の英語を中英語(Middle English)と呼ぶ。(西暦1100年から1500年くらいがMiddle English の時代で、それ以前は古英語(Old English)の時代)

中英語はまさに方言差の時代だった。

1066年にフランスの一地方の領主Williamに征服されて以降、イギリス(厳密にはイングランド)の統治階級(要するに貴族等)の公用語はフランス語かラテン語だった。

公文書はもちろんフランス語かラテン語で書かれたし、学問の言語は専らラテン語。

そんな中、英語は庶民の言語として脈々と受け継がれてきたのだ。

統治機関が管轄しないから、当然庶民の言語である英語は、完全に使い手である庶民の物だった。

言語というものは、話し手がいる限り、絶え間なく変化し続ける。

しかし、行政に使う言語等、頻繁に書かれる言語には、変化を抑制する力が働く。

それもそのはず、文章として、100年、200年残る言語だったら、前の世代の言葉がどうしても残ってしまう。

前の世代が使っていた言葉と明らかに違う言葉で文章を綴ろうとすると、どうしても躊躇してしまうはずだ。

言語というのは、本来は変化し続けるものだが、文書等、頻繁に記録が残されるメジャーな言語の場合、このように変化が抑制されがちである。

しかし、中英語は、行政に用いられなかった庶民の言語である。

繰り返しであるが、統治階級はフランス語で公文書を作っていた。

なので、中英語はまさに変化し放題だった。

さらに、TVの全国放送もなかったので、方言差がどんどん広がることに。

その結果、まさに多様性の極みのような状況になったのだ。

そんな英語だったが、John王のころからフランスに持っていた領地をイングランドが失いはじめ、John王の家臣(主に貴族)たちは2択を迫られるようになった。

フランスにつくか、John王についてイングランドにつくか。

そして、John王についていくという決断をした人たちが今後のイングランドを統治することに。

さらには100年戦争でフランスと戦ってから、イングランドでは、フランスに対する対抗意識が高まってきた。

こうした機運の中、1300年代には、イギリス王が英語でスピーチをし始める事態に。(以前は、イギリス王はフランス語でスピーチをしていた。もっと言えば、フランス語母語話者で、英語ができないイギリス王もいたくらい。これはマジ。)

こうして、イギリスで英語が公用語としての地位を高めてきている中、1470年代にWilliam Caxton(ウィリアム・キャクストン)という人が、イングランドに活版印刷の技術を導入したのだ。

それまで、書物というものは一冊一冊、写字生(scribe)という専門職の人が全て手書きで複製していた。

このころの識字率は相当低く、文字が書ける人など、ほんの一握りのエリートのみだった。

よって写字生は多くの場合聖職者だった。

彼らは、自分の発音通りに文字を綴っていったのだ。

方言差がかなりある中、自分の発音そのままに単語を綴っていくのだ。

その綴り通りに読み上げれば、大体その人の発音になるような仕組みだった。

繰り返しになるが、このころ方言差は本当に大きかった。

だからこそ、正しい綴りという概念そのものが昔の英語には無かったのだ。

でも、それでよかったのだ。

一人の写字生(scribe)が生産できる本等、所詮生涯に数十冊程度であろう。

それらが、彼らの生まれ育った地域に流通するだけなので、それで問題はなかった。

しかし、Willliam Caxtonが活版印刷技術を導入してからはそうもいかない。

今度は何万部という単位で本が刷れてしまう。

さらに、全ての本が同じ綴りで、同じ文法の元複製されてしまう。

今回は写字生(scribe)の出る幕はないのだ。

1476年、こうして、英語で書かれた本が活版印刷で出版されてしまう。

ここから綴り字の固定化が始まる。

Caxtonが採用した綴りで書かれた本が何万部もコピーされ、イングランド全土に流通してしまうのだ。

ただし、Caxtonはかなりの常識人だった。

自分がすることの歴史的意義をきちんと認識していたのだ。

だからこそ、ほんの前書きには、自分が刷る本の言葉が英語という言語にかなり大きな影響を与えてしまうのではないかという危惧を綴っている。

Caxton本人も、英語は方言差が大きいことを認識していた。

自分が採用した発音(綴り)が正しい綴りになってしまうのではないかという不安を抱えていた。

そこでCaxtonは、ロンドンの役所で使われている綴りを徹底的に調査し、その綴りを採用した。

ロンドンの役所で、公文書として使われている綴りなら問題ないはずだという良識から来たものだった。

彼の判断は専ら正しかった。

やはりロンドン市庁舎で使われている公式の綴りは強かった。

一つの言語というより、むしろ数多の方言の集合体だった英語の中で、やはり政治に携わる者たちの方言は強かった。

政治、経済の中心で使われる言語が強いというのは常識である。

なぜなら、立身出世を目論む地方出身者は、その政治、経済の中心で使われる言語、方言を身につけようとするからだ。

ただし、多少の誤算はあった。

bury(動詞)「埋める」は、当時の南部方言で、確かにロンドン市庁舎で使われていた。発音は綴り通り「ブリー」だった。しかし、生き残ったのは東部方言で、こっちの発音は「ベリー」だった。

こうした「事故」のようなことは起こったが、Caxtonは概ね発音通りの綴りを採用したはずである。

なのに長母音がことごとくずれているのは、大母音推移が原因だとされている。

5,大母音推移

言語の発音というものは、組織的に変化すると考えられている。

例えば英語なら、ある単語の発音だけが変化するのではなく、ある音が全て特定の別の音に変わってしまうのである。

こういったことが積み重なって、言語の発音は変わっていく。

ゆえに「組織的な変化」なのである。

もちろん英語でもこうした組織的な発音の変化が繰り返し起こったわけだが、幸か不幸か、一番大きな発音の変化が、西暦1500年~1700年頃に起こった大母音推移(great vowel shift)だったことである。

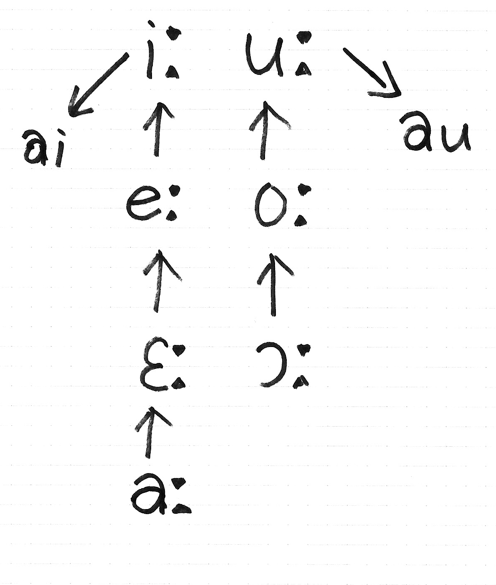

大母音推移(great vowel shift)とは、長母音(/eː/「エー」や/iː/「イー」等の伸ばす母音)の音が規則的に変化した現象である。

200年くらいかけてじわじわ起こったため、当時の英語話者にとっては、こんな変化が起こっているという実感はほとんどなかったはずだ。

しかし、変化が終わった後は、昔の詩を読んでも、韻を踏むべき場所で韻が踏めなくなっていたりしたことで、「自分たちの発音は昔の発音と違うかもしれない」ということに気づいた英語話者もいるかもしれない。

大母音推移(great vowel shift)で起こった変化とは、具体的には、以下の図で示すように、長母音の調音位置(口の中のどの部分で音を出しているか)が一つずつ上にずれていくことである。

この表は、Roger Lass の”Phonology and morphology” Hogg, R. and Denison, D (2008) A History of the English Language, Cambridge; Cambridge University Press.

から僕が採用したものである。簡素ながら非常によくできている。

この表から分かるように、大母音推移(great vowel shift)では、長母音の調音位置が一つづつ上にずれていくのだ。そして、/iː/や/uː/等、口の先端で発音し、もう調音位置を上げることができない場合は、/ai/等の二重母音になった。

この表を使えば、現在の発音から昔の発音を想定することも可能である。

sweetは、現在/swiːt/と発音されているが、この表から、大母音推移以前は/sweːt/「スウェート」というように、ほぼ綴り通りの発音だったことが分かる。

biteも、現在は/bʌɪt/「バイト」と発音されるが、大母音推移以前の発音は概ね/biːt/で綴り通りである。

meet/miːt/も大母音推移以前は/meːt/だったことが分かる。

このように、綴りが固まってきたころの発音は概ね綴り通りの発音だったわけだが、幸か不幸か、Caxtonが活版印刷を導入して最初の英語の本を刷った後に、こうした大きな発音の変化が起こってしまった。

つまり、現在の英語の綴りは、往々にして昔の発音を示しているのである。

参考文献

Hogg, R. and Denison, D. (ed. ) (2008) A History of the English Language, Cambridge; Cambridge University Press