CP hypothesis (CP仮説)

1)前回の復習

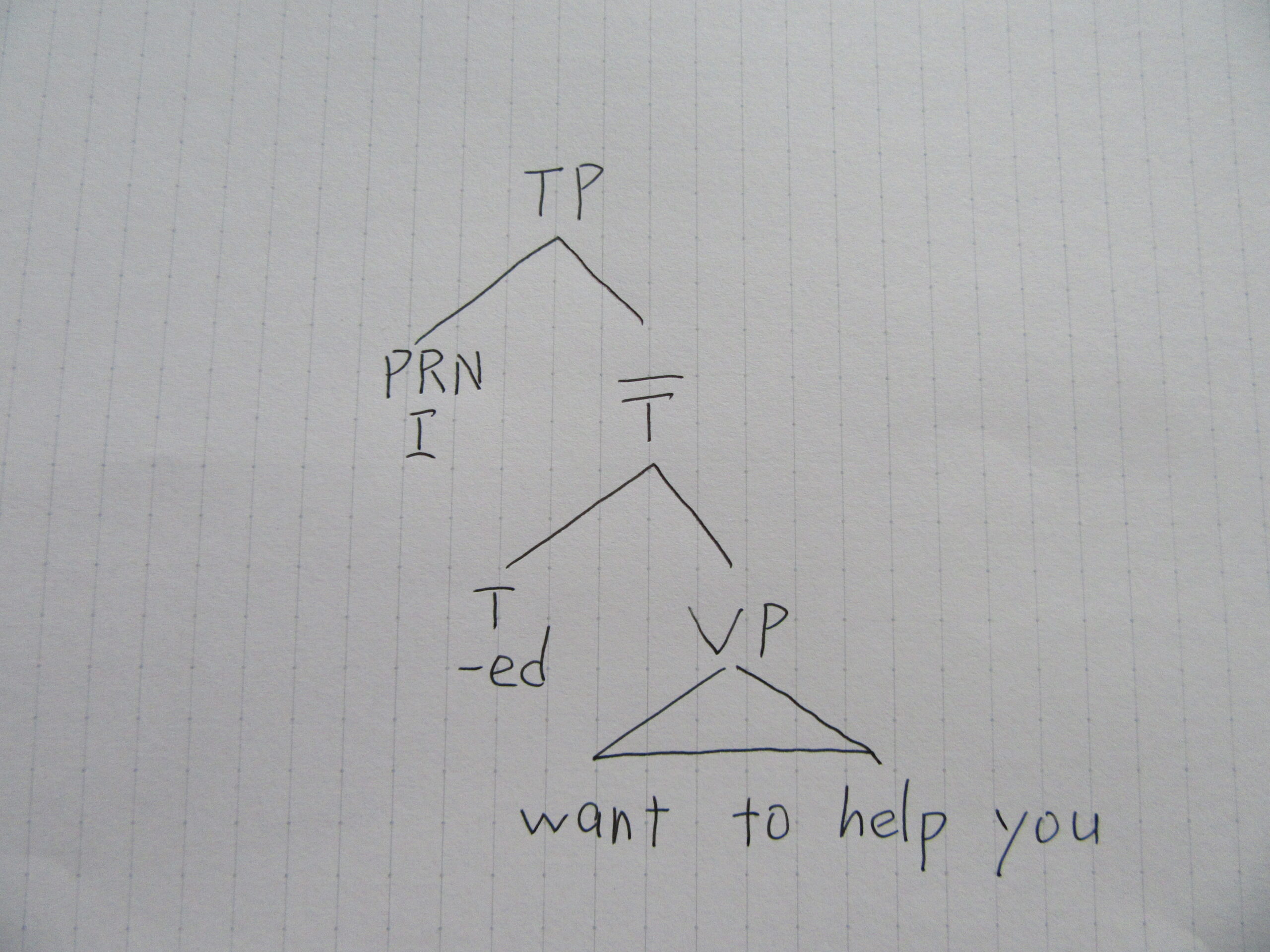

以前の記事(生成文法的に文を作ってみる)で、I wanted to help you.という文の作り方を解説した。生成文法の考えでは、merge(併合)という、二つの要素をくっつけるプロセスを繰り返すことにより、小さな要素から、より大きなフレーズ(2語以上からなるかたまり)や文を作り上げるとされている。図1を参照

具体的には、動詞helpと名詞youをくっつけて、動詞句(VP)[help you]を作る。この動詞句を、時制要素Tであるto不定詞のtoとくっつけて、時制句(TP)[to help you]を作る。さらにこのTP[to help you]を動詞wantとくっつけて、動詞句(VP)[want to help you]を作る。さらにこの動詞句(VP)を時制要素Tである接辞-edとくっつけて、T-bar(Tの中間投射)[-ed want to help you]を作る。このT-barをさらに指定部(specifier)である代名詞Iとくっつけて、TP(T’’/TP/Tの最大投射)[I -ed want to help you]を作る。これを読み上げる際、接辞-edは適切な語にくっついていなければならないという規則に従い、直後のwantと一緒に読まれる(Affix hopping)。以上のプロセスは、(生成文法的に文を作ってみる)で解説したことのまとめである。図1を参照。

2)complementisers(補文標識)

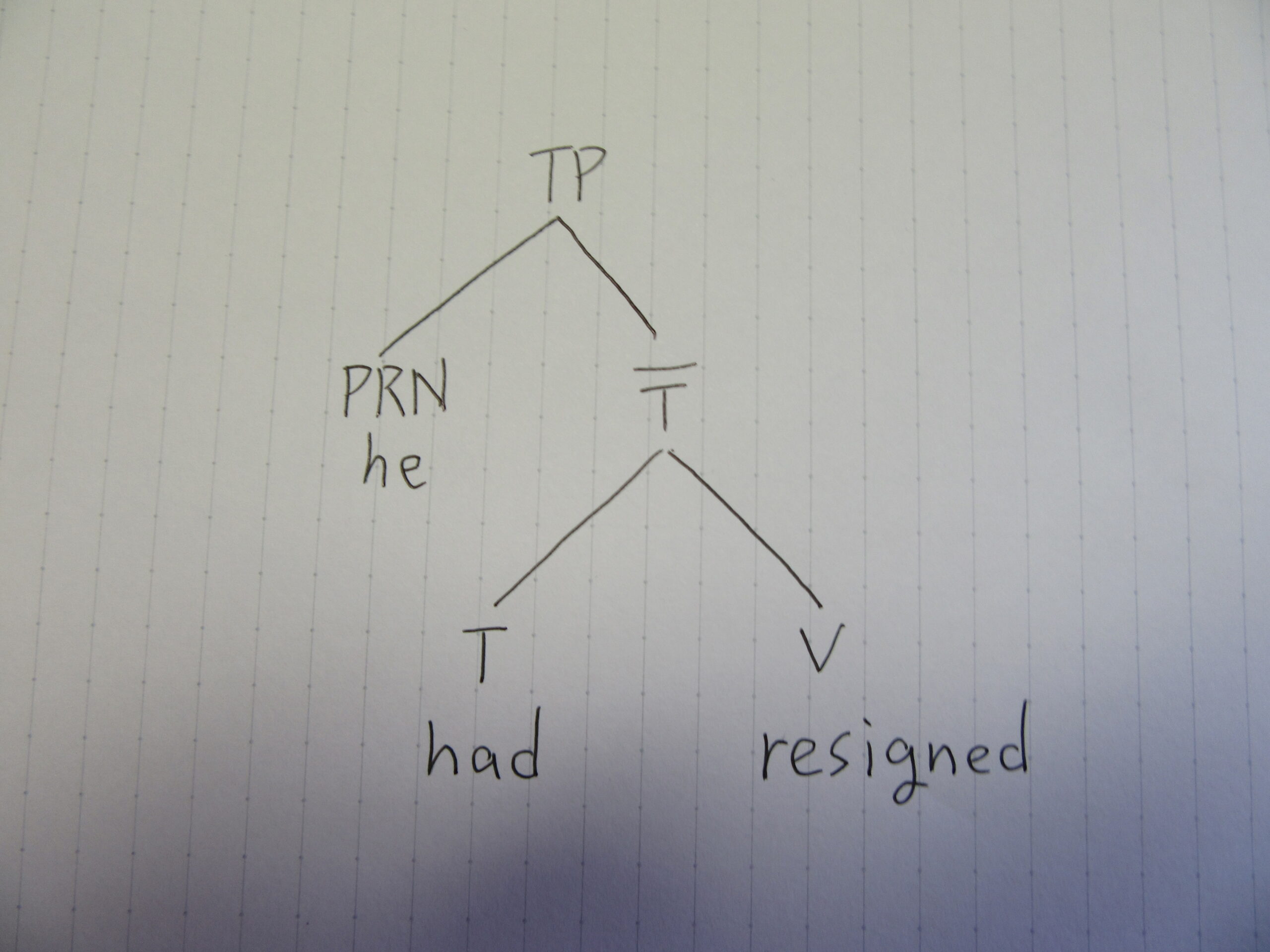

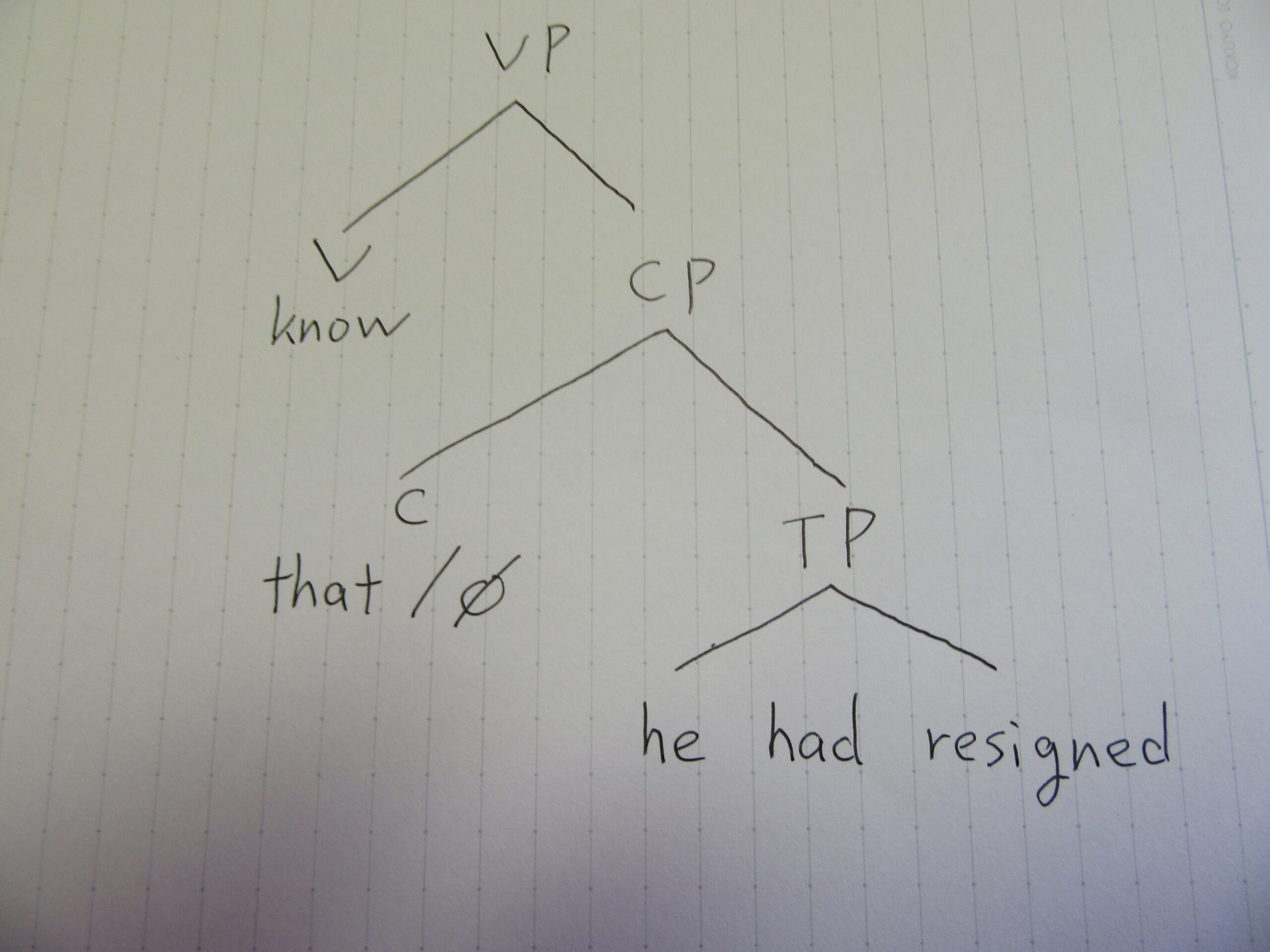

さて、同様の手順でTP[ he had resigned]を作ったとしよう。樹形図は以下の図2のようになるはずである。(ここで例文を差し替えたのは、接辞-edをいちいち移動させるaffix hoppingが煩わしいからである。)

興味分解ことに、このTP[ he had resigned]をさらに大きな文の要素として使うことができる。

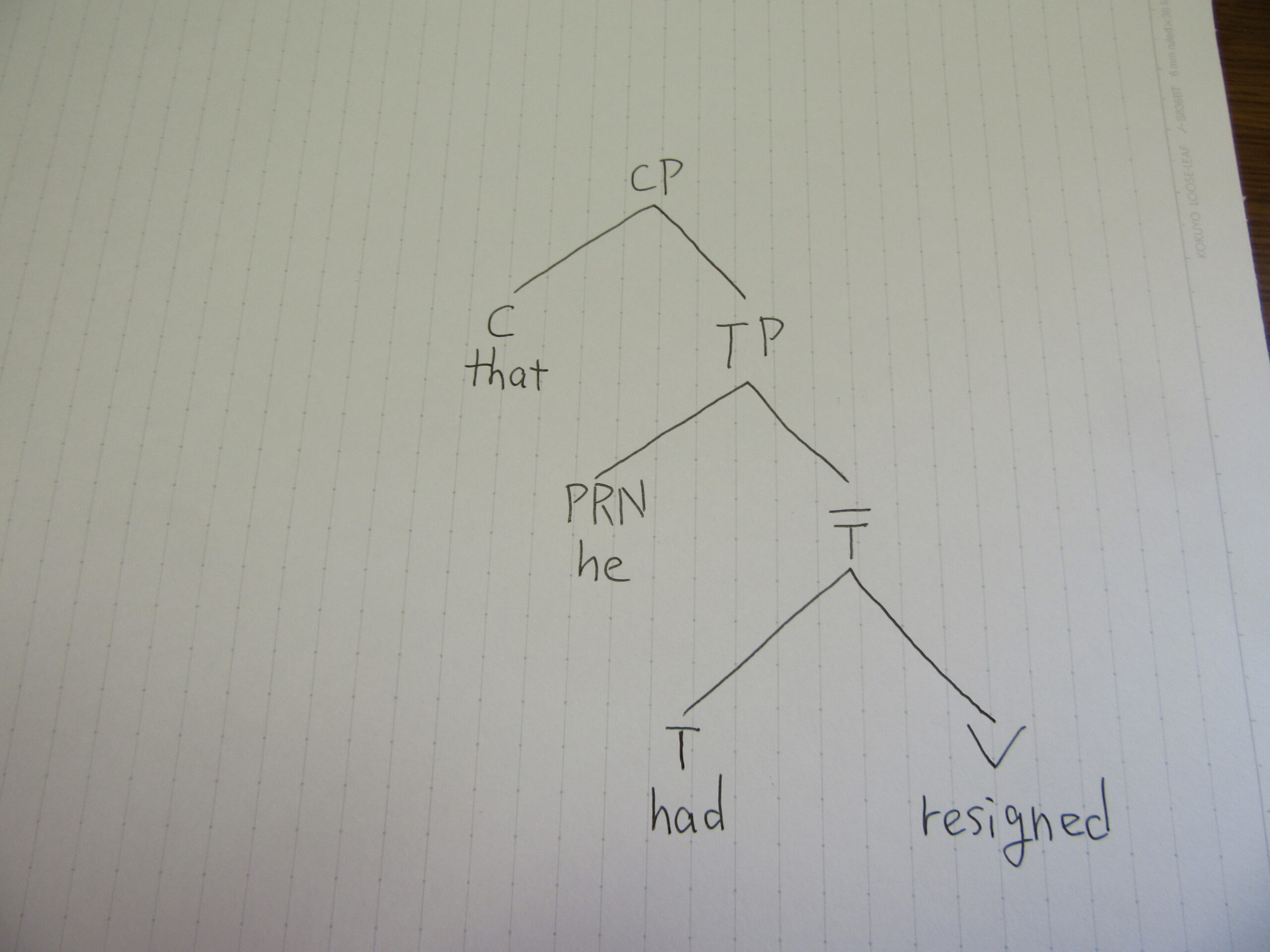

I know [ that he had resigned].

この[that he had resigned]という句(Phrase)の内部構造はどうなっているのだろうか。当然[ that he had resigned]というフレーズは、thatとTP[ he had resigned]をくっつけて(mergeして)できたフレーズである。英語は主要部(head)⇒補部(complement)という語順を持つ言語である。よって、[that he had resigned]というフレーズは、thatが主要部(head)で、TP[ he had resigned]が補部(complement)のフレーズであるという予測ができる。問題は、thatが主要部なので、このthatのカテゴリーが、[that he had resigned]というフレーズ全体の性質を決める点である。(図3を参照)

ここで、complementiser(補文標識)というカテゴリーを紹介したい。complementiser(補文標識)はその定義として、補部(complement)にTPを取る機能範疇だとされている。機能範疇(functional category)とは、冠詞a, theや、to不定詞のto等、単語そのものの意味は希薄であるが、しっかりとした文法機能を持つ要素のことである。確かに、[that he had resigned]というフレーズに使われているthatは、単語そのものの意味は希薄である。Complementiser(補文標識)の特徴として、自身は格変化や時制の変化などの変化形を持たないとされている¹。(Radford 1989)ここから専門的な話になるので読み飛ばしてもらって構わないが、complementiser(補文標識)は、移動(movement)で移動してきたものではないので、補部(complement)として取るTPに痕跡(もしくは、音声表示がゼロになるコピー)を残してきていないと考えられている。よって理論上は、補部として取るTPに文法的な影響を与えないはずである。

[that he had resigned]に出てくるthatは、この補文標識(complementiser)というカテゴリーに属すると考えられる。よって、[that he had resigned]全体はComplementiser Phrase (CP)である。(図4を参照)

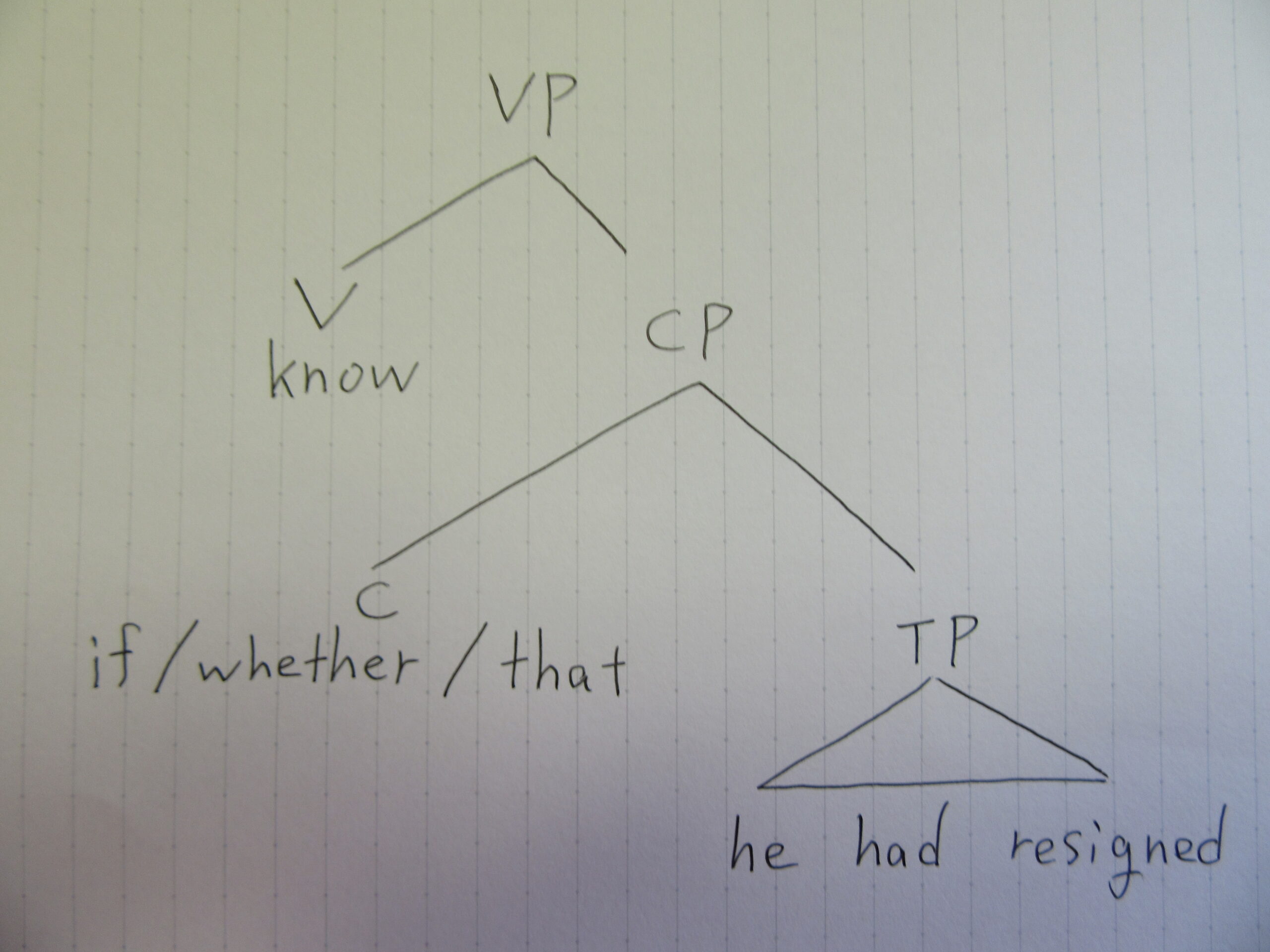

また、

a) I didn’t know [if he had resigned]. 「彼がやめたのかどうか知らない」

b) I didn’t know [whether he had resigned]. 「同上」

c) I didn’t know [that he had resigned]. (Radford 2016)

に使われているif やwhetherも、thatと同様にTPを補部として取る機能範疇であるから、complementiser(補文標識)として分類されている。図5を参照。また、上の例で[ ]で囲まれた部分がCPである。

興味深いことに、上の(a)と(b)の例では、if 節とwhether節の意味が、「彼がやめたのかどうか」という疑問(interrogative)の意味である一方で、(c)の例では、that節の意味が、「彼がやめた」という断定(declarative)の意味になっている。ということは、節(上の[ ]で囲まれた表現、要するにCPのこと)が疑問か断定になるかどうかは、その節の主要部Cによって決まるという仮説が得られる。

整理すると、TPにcomplementiser(補文標識/C)をくっつける(mergeする)ことで、CPを作ることができる。こうしてできたCPが疑問文として解釈されるか、断定(平叙)文として解釈されるかは、そのCPの主要部であるC(要するに、if/whether/thatのこと)によって決まるのである。これをclause typing condition(節のタイプ決め条件)と呼ぶ。Clause(節)とはCPのことであり、typeとは、疑問文か、断定(平叙)文かなどの文の種類を指す。Ifやwhetherといった疑問のC(補文標識)が使われたらそのCPが疑問文として解釈され、thatという断定(平叙)のCが使われたらCPが断定(平叙)文として解釈されるという条件である。

3)null constituent

さて、ここで興味深い例を紹介しよう。

a) I know [ that he had resigned].

b) I know [ he had resigned].

この2例の[ ]で囲まれた節の意味はほぼ同じだと考えられる。どちらも同じく断定(平叙)文として解釈される。この2文の違いは、thatがあるか無いかだけである。

(b)の例の[ ]で囲まれた部分について考えたい。これは学校でthat省略形として習う形である。果たして本当にthatが省略された結果何もなくなってしまったのか。要するに、(b)の[ ]で囲まれた部分はCPではなく単なるTPなのだろうか。

ここで、先ほどのclause typing condition(節のタイプ決め条件)を思い出してほしい。この条件によると、ある節が疑問(interrogative)か断定(declarative)として解釈されるかは、CPの主要部であるcomplementiser(補文標識)によって決まるとされている。(b)の例の[ ]で囲まれた部分は明らかに断定として解釈される。よって理論上は、(b)の例の[ ]で囲まれた部分は単なるTPではなく、CPであるはずである。

ただ、この時問題となるのが、(b)の[ ]で囲まれた部分に具体的なCが無いように見えることである。こうした問題を解決するために考案されたのが、null constituent(ゼロ要素)である。Null constituentとは、統語的には存在し、しっかりとした機能を持っているが、音声的に無音で発音される(音声表示がゼロになる)要素のことである。我々の言語は音声を基盤としており、書き言葉も所詮音声言語を書きとったものに過ぎないので、結局このnull constituentは、発音されず、書き言葉にも表れない。よって、一見無いように映ってしまうのだ。今回の、(b)の[ ]で囲まれた部分は、実はこうしたnull constituentが主要部Cに来るCPであり、null constituentを補って表記すると、以下のようになる。樹形図6(図6)を参照。

a) I know [ that he had resigned].

b) I know [∅ he had resigned].

∅は、null constituentの印である。Clause typing condition(節のタイプ決め条件)に従い、このC-∅ が存在するからこそ、(b)の[ ]で囲まれた部分が断定(平叙)文として解釈されるのである。

ここで、修正版のclause typing conditionを提示したい。節CPは、if, whetherといった疑問のCが主要部の時、疑問文(interrogative)として解釈される。また、CPは、thatや∅といった断定(declarative)のCが主要部の時、断定(平叙)文として解釈される。

4)CP hypothesis

これまでembedded clause(埋め込み文)と呼ばれる、I know [ that he had resigned]等の[ ]で囲まれた部分について考察してきた。これが埋め込み文と呼ばれる理由は、文字通り、主節(main clause, ここではI know…のこと)に埋め込まれているからだ。こうした文が疑問文か断定文かどうかは、CPの主要部Cの性質によって決まることが分かっている。

では、主節はどうであろうか。主節が疑問文か断定(平叙)文かどうかは、どうやって決まるのだろうか。

He has resigned.

I am feeling thirsty.

等は明らかに断定(平叙)文として解釈される。ということは、clause typing conditionに従い、これら主節(root/main clause)も断定のC–∅に導かれるCPであるはずである。このように、主節も埋め込み文同様CPであるという仮説を、CP hypothesis (CP仮説)と呼ぶ。より厳密には、CP hypothesis (CP仮説)とは、「全ての節(clause)はCPである」という仮説である。

CP仮説に従って、主節もCPだと仮定し、C-∅を補って表記すると、以下のようになる。図6も参照。

∅I can help you.

∅He has resigned.

∅I am feeling thirsty.

ここで、主節(root/ main clause)の疑問文も考察してみたい。

Is he tall?

Did he use this PC?

Where has he gone?

Should I study French?

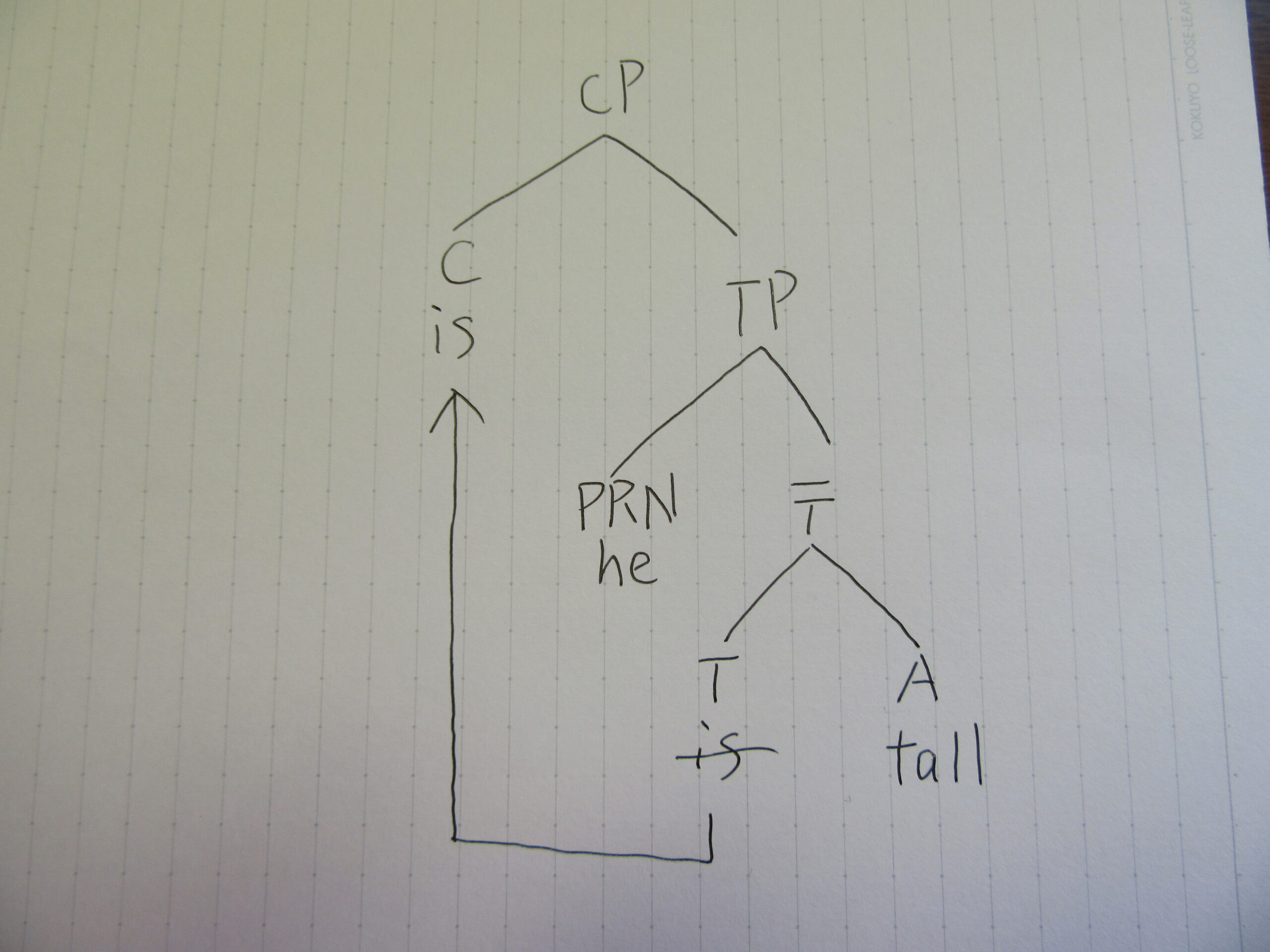

Is he tall? という文は、Isがheという主語の前に来ていることから、T-isが主語の前に移動してきていると考えられる。そして、T-isの移動先は、Cの位置ではないかと言われている。(図7を参照)その理由は、移動してきたisは主語he(Tの指定部、specifier of T)の前に来ること。さらに、*If is he tall? や*Whether is he tall?や*That is he tall?のように、移動してきたisが、ifやwhetherやthatといったCと共に使えないこと等が挙げられる。これは、既にifやwhetherやthat等がCの位置を占めている場合、そこにisを移動させて入れることができないから起こる現象だと考えられている。

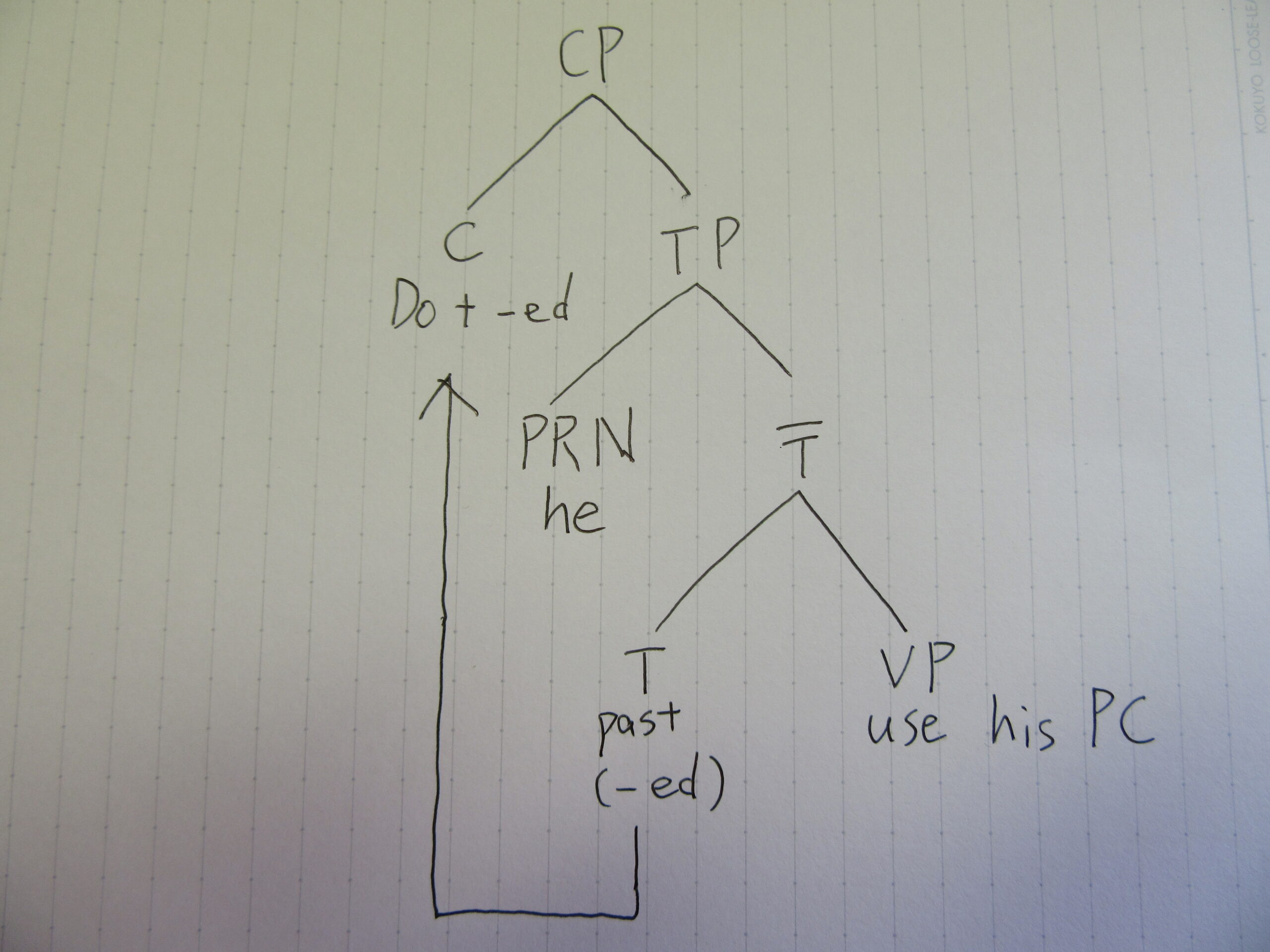

Do疑問文の場合は、詳しくは別の記事で説明するので、今回は概略だけ示す。下の図8を参照。C-doとTP[ he -ed use his PC]をmergeして(くっつけて)、CP[ do he -ed use his PC]を作る。このC-do の位置にT-ed を移動させてきて、C- do+-ed というつながりができる。このように、既にdoで占領されているはずのCの位置にT-ed を移動させて来れる理由は、T-ed が動詞にくっつくタイプの接辞(affix)で、Cの位置に元々あったのがdoという動詞的な要素の単語なので相性がいいからだと考えられる。(先ほどのIf is he tall?などが非文になるのは、Ifとisが動詞的な性質と接続詞的な性質を持つ相いれない要素だからなのかもしれない。ここら辺は学術的な裏付けを取れていない個人の推測だから間違ってたらごめん)C- do+-ed は、doが不規則変化動詞ということもあり、発音される時は、didとなる。ちなみに、元々のTの位置にあった-edは、発音される時は無音になるので、横線で消して表す。こうして、CP[ do +-ed he -ed use his PC.]が得られた。これを発音すると、Did he use his PC?となる。

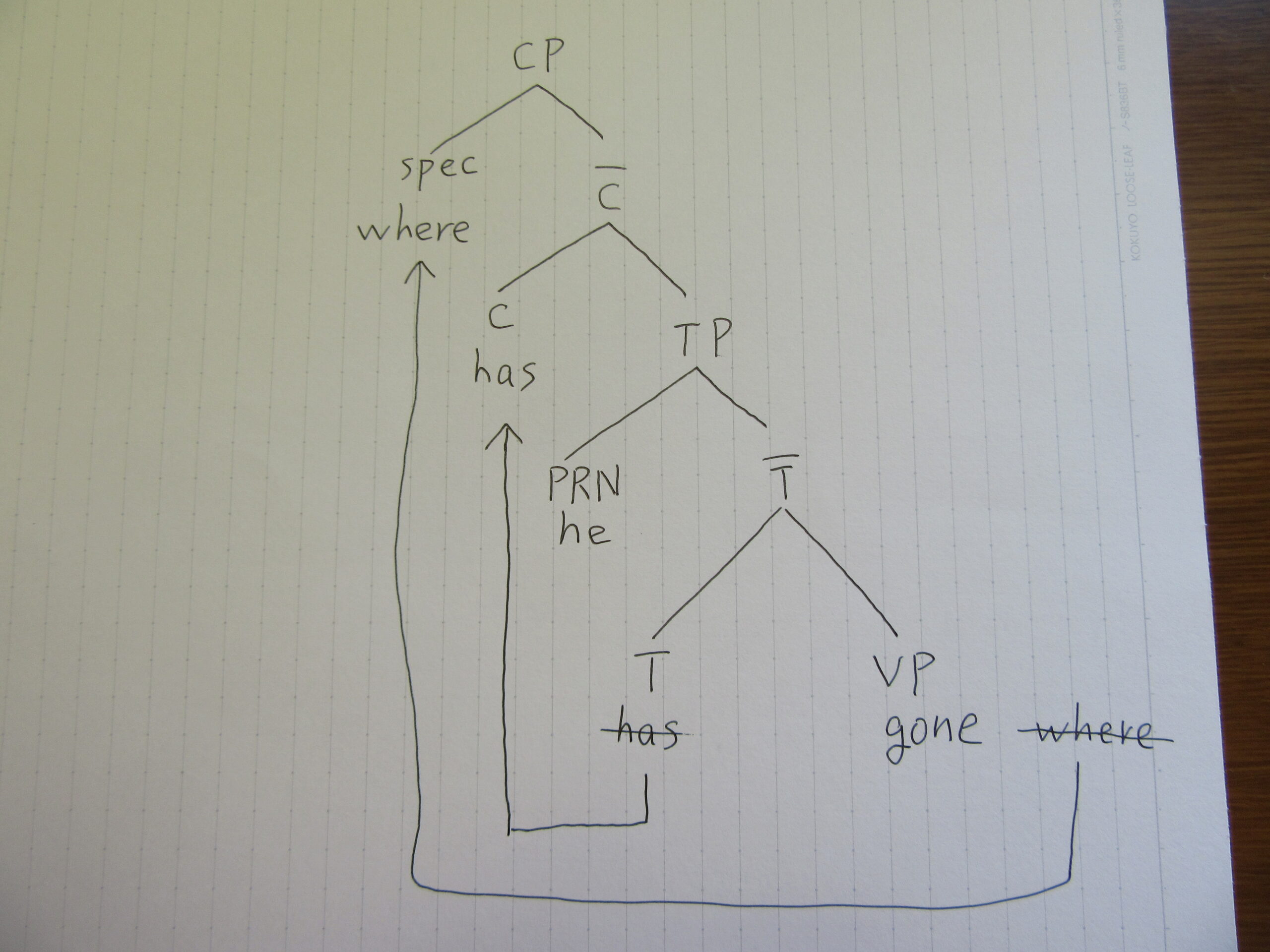

Wh-疑問文とは、what, who, when, where等の疑問詞を使った疑問文である。詳細は別の記事で解説するとして、まず、対応する肯定文を作ってみよう。He has gone to Japan. 「彼は日本へ行ってしまった。」このto Japan のところを聞きたくて、Where has he gone?「彼はどこへ行ってしまったのか」と聞いているのである。よって、He has gone where. という一般的にはあまり見ない形の文からスタートする。この文のwhereの位置は、to Japanの位置と対応している。以下に見やすく並べてみた。

He has gone to Japan.

He has gone where.

以下の図9のように、TP[ he has gone where] を補部にとるCの位置にhasを移動させる。このCは、疑問詞whereをspecifier(指定部)として引き付ける性質があり、図9のようにwhereがspec-C(Cの指定部)の位置に移動してくる。こうしてCP[ where has he has gone where]が得られた。移動してきた要素は、元々あった位置に自身のコピーを残してきていると考えられている。(セミの抜け殻みたいなイメージ。ある言語学者は、ghost「幽霊」と言っている)このコピーは、読み上げられる時には発音されない。よって、横線で消して示している。

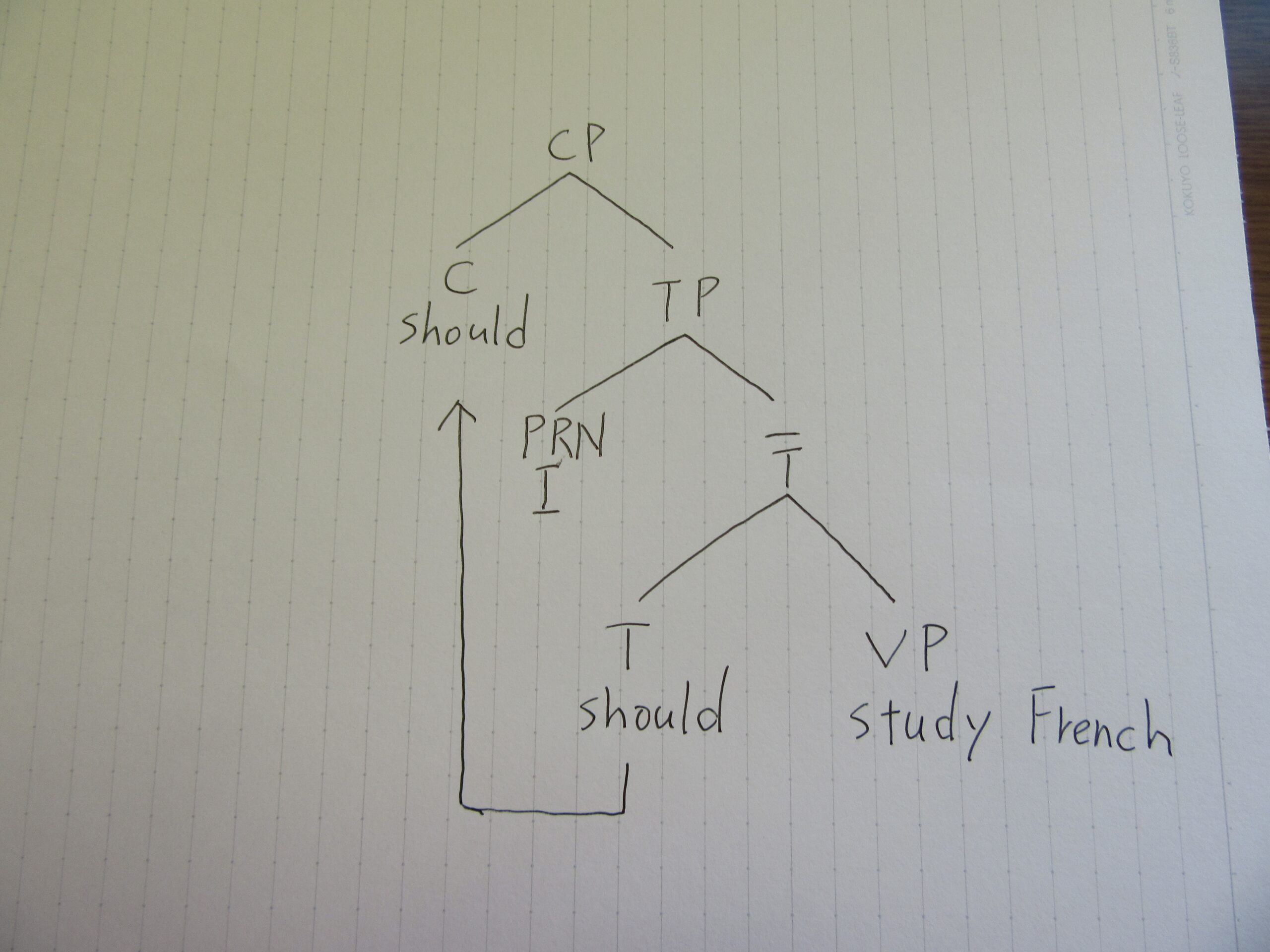

Should I study French? 等の助動詞を使った疑問文を見てみよう。これはシンプルで、図10のように、T-should がCの位置に移動してきていると解釈できる。

ここまで見てきて気づいた人もいるかもしれないが、疑問文は、Cの位置に元々TPの主要部として機能してきたTの要素が移動してきてできている。さらに、wh疑問文は、spec-C(Cの指定部)に疑問詞が来ている。ここでedgeという専門用語を紹介したい。あるフレーズ(句)は、specifier (指定部), head(主要部), complement(補部)でできているが、そのうち、specifier とheadのことを、そのフレーズのedgeと呼ぶ。とすると、clause typing condition(節のタイプ決め条件)は以下のように簡略化できる。

CPのタイプはそのCPのedgeで決まる。

解説すると、あるCPが疑問文か断定(平叙)文かどうかは、そのCPのedge(指定部と主要部)によって決まる。

そもそも当該のCPに指定部(specifier)が存在しないとき。埋め込み文では、ifやwhether等疑問のCが使われた場合は、そのCPは疑問文として解釈される。また、thatや∅といった断定(平叙)のCが使われた際には断定文として解釈される。主節(main/ root clause)では、Cの位置に、TPの主要部Tの要素が移動してきている場合、そのCPは疑問文として解釈される。また、∅がCの主要部として使われたときには、断定(平叙)文として解釈される。

当該のCPに指定部が存在する時。Wh疑問詞の場合はwh疑問文として解釈される。

このように、CPがどういうタイプ(疑問文が、断定文か、感嘆文か等)かを決めるために、Cは重要な役割を果たしている。よって、言い切りの主節(I am feeling thirsty.)などにも、きちんとCが存在しており、TPではなくCPなのである。

まだ信じられないという人のため、coordination test (並列テスト)というものを紹介しよう。And やbut等、等位接続詞と呼ばれる要素で結ぶことができる要素は統語上同じ構造であると言われている。

He is tall and handsome.

のように、等位接続詞andは形容詞同士をつなげることができる。

しかし、

*He is tall and the.

と言えない。Andは同じ要素をつなぐ働きがある一方で、形容詞と冠詞のような統語上異なる要素同士をつなぐことはできないとされている。

それを勘案に入れて以下の例を検討して見よう。

[ I am feeling thirsty] but [ should I save my coke till later]? (Radford 2016: 203)

[ should I save my coke till later ]はCPである。よって、[ I am feeling thirsty]をTPだと解釈すると、等位接続詞butがTPとCPを結ぶことになってしまう。つまり全体が、 [TP] but [CP]という形になってしまうのである。Butは等位接続詞なので、同じ構造のもの同士しかつなげられない。この場合は要するに、[TP] but [TP]か、[CP] but [CP]で解釈するしかない。[ should I save my coke till later ]がCPである以上、[CP]but[CP]しかありえず、[ I am feeling thirsty]をCPとして解釈するしかない。よって、[∅ I am feeling thirsty] という風に、断定のnull constituentをCとして取ると想定するのである。

以上から、主節(main clause)は断定(平叙)文も疑問文もCPであると分かった。このことは、全ての節はCPであるというCP hypothesisを支持している。

注)

1、ただし、Radford (2016)は、後続のTPの主語と数が一致するcomplementiser(補人標識)を持つ言語があるという反例を挙げている。

参考文献)

Chomsky, N (1957) Syntactic Structures, Leiden; Mouton and Co.

Chomsky, N (1972) Studies on semantics in Generative Grammar, Hague; Mouton.

Chomsky, N (1981) Lectures on Government and Binding – The Pisa Lecture, Hague; Mouton de Gruyter. (formerly published by Foris Publications)

Chomsky, N (1982) Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding, Cambridge; MIT Press.

Chomsky, N (1986 a) Knowledge of Language – Its Nature, Origin, and Use, New York; Praeger.

Chomsky, N (1986 b) Barriers, Cambridge; MIT Press.

Chomsky, N (1995) The Minimalist Program, Cambridge; MIT Press.

Radford, A. (1981) Transformational Syntax—A Student’s Guide to Chomsky’s Extended Standard Theory, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (1988) Transformational Grammar – A First course, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (1989) “Exclamative Particles is Spoken French” in Arnold, D. et al. (1989) Essays on Grammatical Theory and Universal Grammar, Oxford; Oxford University Press.

Radford, A (1997) Syntactic Theory and the Structure of English – A Minimalist Approach, Cambridge; Cambridge University Press.

Radford, A. (2004) Minimalist Syntax, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (2009) Analyzing English Sentences – a Minimalist Approach, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (2016) Analyzing English Sentences second edition, Cambridge: Cambridge University Press.

Radford, A. (2020) An Introduction to English Sentence Structure second edition, Cambridge: Cambridge University Press.

1件のコメント

コメントは受け付けていません。